摘要:宋朝衣冠服飾雖沿襲唐代傳統(tǒng)服制,但又獨(dú)樹一幟。當(dāng)時社會崇尚理學(xué),提倡「存天理,去人欲」的觀念。例如在建筑方面,出現(xiàn)了以白墻黑瓦為主的建筑風(fēng)格,檻枋梁棟皆不施顏色,只用木料的本色。在衣冠服飾上的反映就更為明顯,變?yōu)橐宰匀缓啒銥橹鞫辉僮非?..

宋朝衣冠服飾雖沿襲唐代傳統(tǒng)服制,但又獨(dú)樹一幟。當(dāng)時社會崇尚理學(xué),提倡「存天理,去人欲」的觀念。例如在建筑方面,出現(xiàn)了以白墻黑瓦為主的建筑風(fēng)格,檻枋梁棟皆不施顏色,只用木料的本色。在衣冠服飾上的反映就更為明顯,變?yōu)橐宰匀缓啒銥橹鞫辉僮非笕A麗。

宋朝女子服飾可謂多種多樣,相比男裝更富于變化。上衣有襦、襖、衫、大袖、褙子、半臂等多種形制,下身也是穿裙子。冬天穿襖,夏天穿衫。襦裙仍作為婦女的便服,因其式樣緊小,便于做事,因而深受婦女的喜愛。

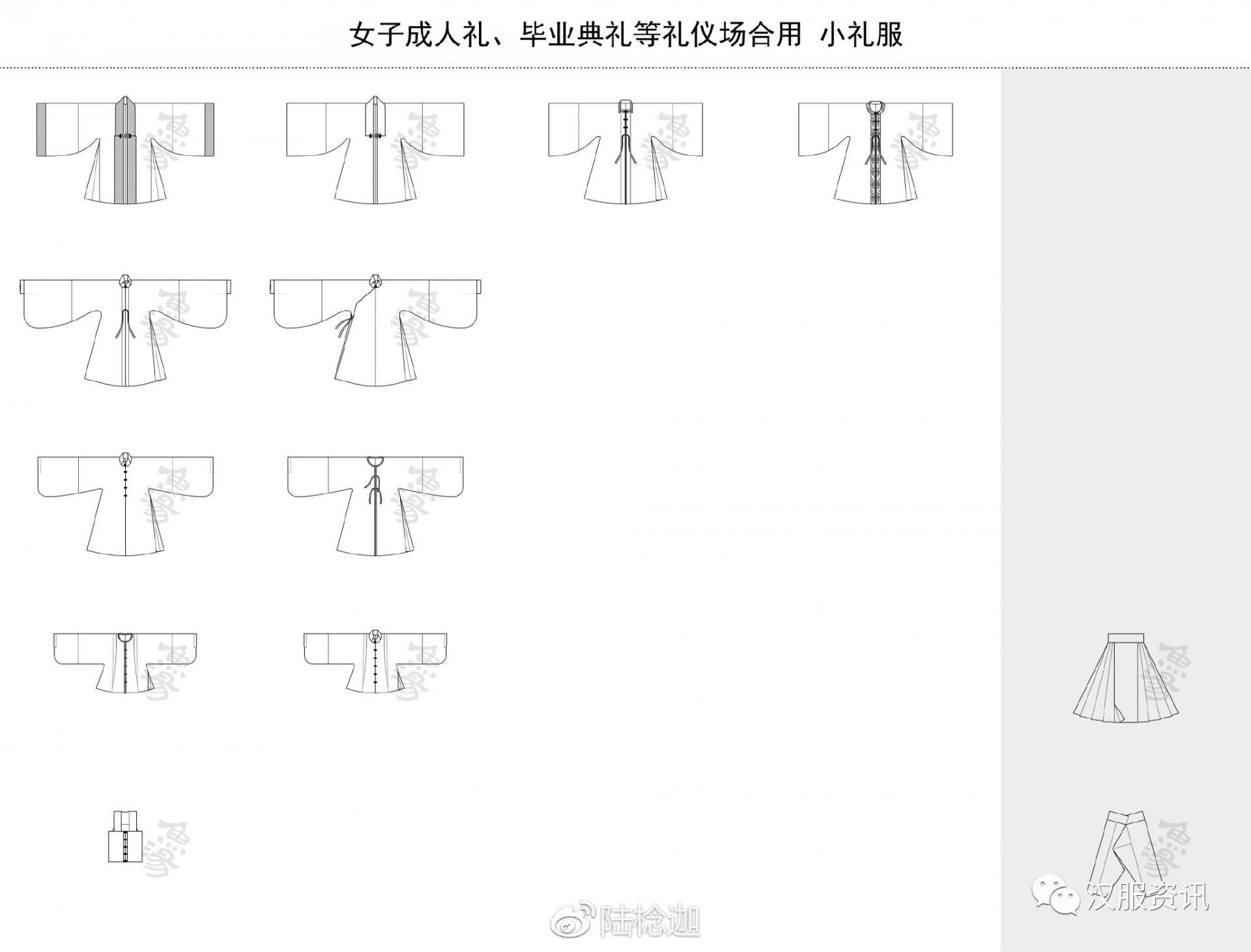

褙子是宋代出現(xiàn)的一種婦女常用服飾,上至皇后貴妃,下至奴婢侍從,以至優(yōu)伶樂人都可使用。褙子是一種外衣,對襟、直領(lǐng),長度過膝,衣袖有寬窄二式,并在左右腋下開衩(也稱開契),衩的長度多在兩尺以上,為其它女服所少見。

宋代貴族婦女常用的一種服裝叫「大袖」,因兩袖寬博肥大而得名。這種大袖通常配以長裙、霞帔和玉墜子。

宋代女裙基本繼承晚唐五代遺風(fēng),裙子的寬度多在六幅以上。有眾多的名目﹕「石榴裙」、「雙蝶裙」、「繡羅裙」等等。富貴人家女子還喜歡用郁金香草浸染裙子,穿在身上陣陣飄香,稱之為「郁金裙」。有的裙子周身施以細(xì)褶,稱「百褶裙」,有的中間打有細(xì)襉,叫「百迭裙」。腰間用綢帶系扎,并有綬環(huán)垂下。相對于質(zhì)料考究、色彩艷麗的唐朝服飾,宋代女服顯得淡雅清秀、別具風(fēng)格。

宋服中值得一提的是褙子,褙子即背子,對襟,兩側(cè)從腋下起不縫合,多罩在其它衣服外面穿著。一種由半臂或中單演變而成的上衣。宋代男女皆服,因使用和時間的不同,其形式變化甚多。

褙子原為身份較低的婦女穿著,但因其穿著行走方便,所以發(fā)展到宋代以后,上至后妃命婦,下至平民女子,皆喜穿著。宋以后更逐漸演變成為常禮服的一種。是宋代婦女的典型服裝,在宋、 的名稱,宋代還有一種說法,認(rèn)為褙子本是婢妾之服,因?yàn)殒炬话愣际塘⒂谥鲖D的背后,故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服,行走也較方便。宋代女子所穿褙子,初期短小,后來加長,發(fā)展為袖大于衫、長與裙齊的標(biāo)準(zhǔn)格式。

褙子以直領(lǐng)對襟為主,兩襟離異不縫合,亦不施襻紐,袖子可寬可窄;衣服的長度,有的在膝上、有的齊膝、有的到小腿、有的長及腳踝;衣服兩側(cè)開衩,或從衣襟下擺至腰部,或一直高到腋下,也有索性不開衩的款式。

宋代褙子的領(lǐng)型有直領(lǐng)對襟式、斜領(lǐng)交襟式、盤領(lǐng)交襟式三種,以直領(lǐng)式為多。斜領(lǐng)和盤領(lǐng)二式只是在男子穿在公服里面時所穿,婦女都穿直領(lǐng)對襟式。

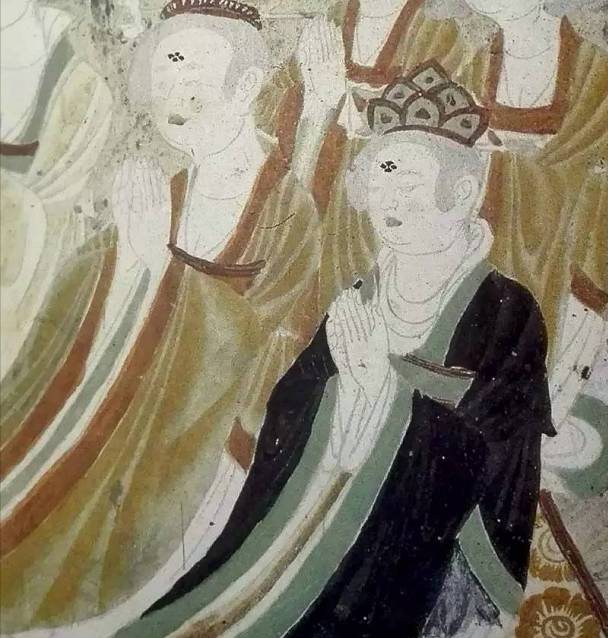

在同一個時代,褙子被男女老少不分尊卑貴賤地喜愛,實(shí)在是一件很奇特的事情。宋時女子穿褙子的有皇室的后妃、公主,也有朝廷命婦;有尋常人家的女子,也有教坊、街巷的歌舞伎,褙子是宋代婦女的常服。在題為《瑤臺步月圖》的畫作中,穿著褙子的女子盡顯文靜優(yōu)雅,河南禹縣白沙宋墓出土壁畫上的女伎也穿著褙子,山西晉祠泥塑中也有穿褙子的侍女。

宋代的男子上至皇帝、官吏、士人,下至商賈、儀衛(wèi)都穿褙子,但并非作為正式的服飾,而多是居家休息時穿,那種不系襻紐、可寬可窄可長可短的直腰身款式,真是再休閑不過了。在一幅據(jù)傳是宋徽宗趙佶自畫像《聽琴圖》中(后人考證應(yīng)非徽宗本人所作),這位一國之君也穿著一件深色衣料的褙子。褙子的穿著雖說不分性別、身份,但主要還是集中在中上層人士之中,重體力勞動者仍舊穿短衣短褲。在一個時代中,中上層人士的服裝,往往更能體現(xiàn)出這一個時代的文化精神和審美觀念。

盡管褙子在宋代廣泛流行,但是它并不是正式的服裝,多是人們家居休閑時所穿著。褙子不系襻紐,是腰身可長可短、可寬可瘦的直腰身款式,裁剪十分簡單,且沒有過多的配飾,充分顯示了宋代人的社會文化心理與審美情趣,北宋的服飾一改隋唐的雍容華麗,漸趨樸實(shí)之風(fēng)。褙子沒有曲線,沒有袒領(lǐng),沒有寬肥大袖,樣式簡約、風(fēng)格素雅,是以簡勝繁的服飾樣式,體現(xiàn)了宋代簡約至極的物象之美。