摘要:我在向五湖四海的朋友介紹戲曲的時候。常常提到一句話。那就是:戲曲是一個講臺上臺下相互內心交流的意境美藝術。東西方的審美差距也就于此:一個講究寫意一個講究寫實。“三五步行遍天下,四五人千軍萬馬”描述的就是漢族的戲曲。小小的一個舞臺,天南地...

我在向五湖四海的朋友介紹戲曲的時候。常常提到一句話。那就是:戲曲是一個講臺上臺下相互內心交流的意境美藝術。東西方的審美差距也就于此:一個講究寫意一個講究寫實。“三五步行遍天下,四五人千軍萬馬”描述的就是漢族的戲曲。小小的一個舞臺,天南地北湖海山脈盡收其中。一樁樁國家大義改朝換代一件件兒女情長,江湖恩怨。在咫尺之地表現個淋漓盡致。說起來,幾個人套上了件戲服,就造就了如此的神通。

這些美麗,除去演員功底,就是戲曲服裝的功勞。(一桌二椅乃戲曲之初,暫且不提舞臺布景)。戲曲服裝雖已程式化(同一件褶子可以在不同戲,同場合下穿)但還是非常講究的。不同的人物不同的身份不同的環境不同的遭遇都要穿不同的服裝。這也是為了能讓觀眾一眼就知道誰是主角誰在哪里干什么誰是誰.......

以上所述,都是為了證明戲服對于戲曲的重要性和地位。可仍然有很多人不認識它不珍惜它。既然如此,我就開一個交流貼互相交流一下。接下來分為兩個部分。第一部分為簡略介紹戲曲服飾的起源(因個人能力,閱歷不足。所以不敢多談過深)。第二部分就是各位喜聞樂見的服飾之間的圖片對比了。

雖然 。一種穿在外面的外套。男女通用。

首先是漢服褙子(注意是穿在外面的那一件)、

再來一張《明妃女醫傳》中劉詩詩的一件褙子(其實我也不確定是不是褙子。因為看不到側面。褙子兩側是開叉的。而罩衣系列實在是多。正面看不一定認得準。姑且當它是褙子吧)這么做是為了讓大家都更加直接的對禙子有一個更直觀的印象。

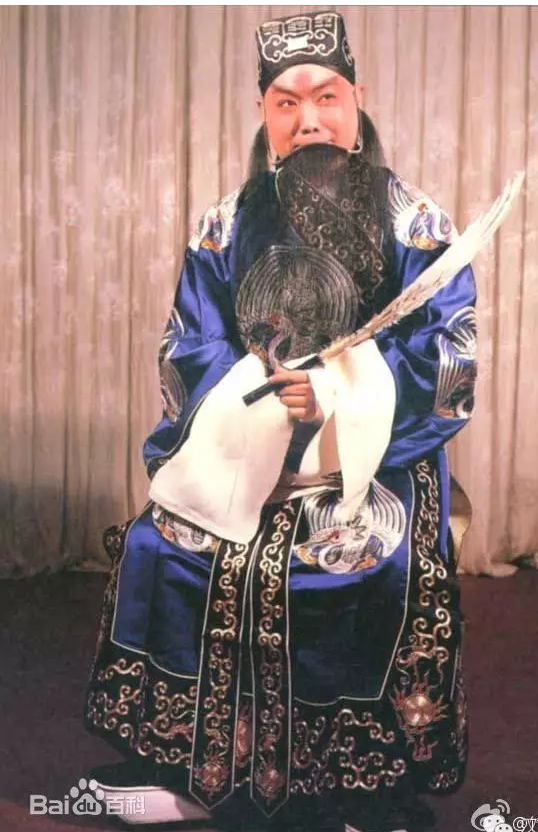

4:氅。又稱鶴氅。起源于道教。后為士大夫接受成為常服。和褙子一樣屬于罩衣系列的。戲曲里的氅兼有大衣和外套的作用,屬便裝。主要是武將穿,一些寨主、俠客、武士們也穿。

首先漢服氅:(注意是外面的那件)

(第一張是虐狗系列......)

戲曲里的:(注意是外面的那件)有些朋友可能會覺得不像,但事實告訴你就是這樣,畢竟戲曲服飾是經過改良后的漢服。屬于漢服邊支服飾。

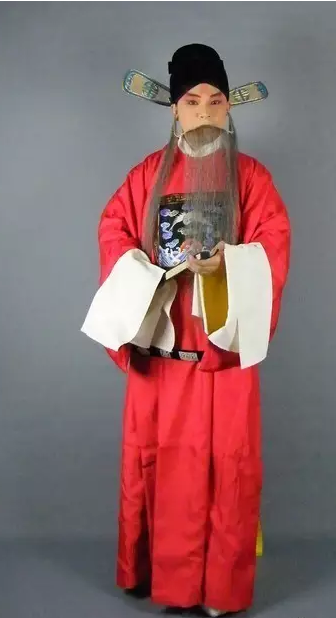

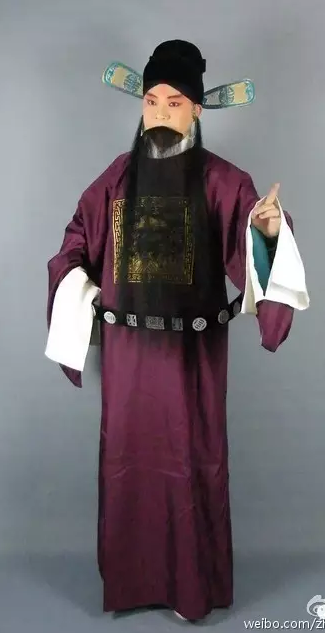

5:官衣。官衣是文官的官服。用于中級文官(個別情況如新科狀元、婚典新郎等也用之)。源于明朝官服—盤領窄袖大袍其形制,基本與蟒相同,唯不繡紋樣,用素色緞料制成。胸前與后背各綴一塊方形“補子”,上面繡飛禽及旭日海水。明、清兩代,以“補子”紋樣區分官階、身份,文繡飛禽,武繡走獸,所繡紋樣皆有嚴格規定。現在戲曲中官衣補子的等級完全是按照清朝的等級區分了。

首先是明朝官衣:(實在找不到真人的了。也沒人這么無聊現在去做件當官的衣服穿吧我想......)

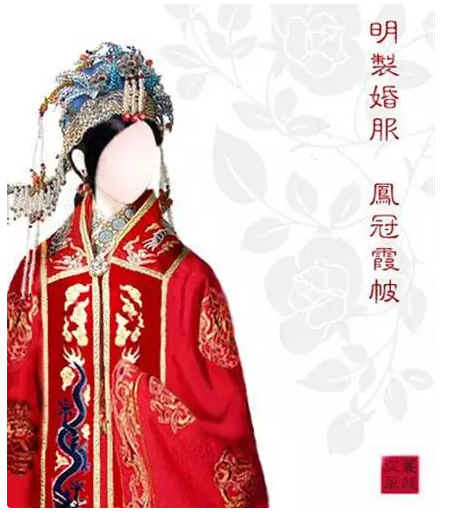

戲曲服飾大部分仿照明朝漢服。以上幾種是常見的幾種。還有很多很多瑣碎的類型都歸于“衣”里邊。因為各種“衣”的式樣和紋樣都不同,所以不能具體歸納出“衣”類互相共通的式樣或紋飾。“衣”大致上有:宮衣、太監衣、快衣、箭衣(粵劇稱“坐馬”)、黑鬼衣、八卦衣、法衣、袈裟、馬褂、茶衣、上下手衣、兵衣、旗裝等。

說起旗裝。附上一張圖好了。穿這種服飾,可是有獨特的身段動作的哦。很有趣不是嗎?

最后還有一個我放在最后寫是因為它并不是仿制的明朝衣冠——大靠。

大靠仿制清朝將官之綿甲戎服。此種戎服形制為上衣下裳(上部甲衣、下部圍裳),它不象清朝以前的鎧甲那樣以甲片為主,僅在前后心及肩部等處綴有金屬飾片。清朝的這種戎服從總體看并無實戰護身作用,而更象是一種禮儀用服,比起其他朝代的鎧甲來具有很大裝飾性。“靠”即是在此基礎上經過美化后形成的。

清朝棉甲戎服:

我不想復興漢服,我只是力所能及地在做一些所謂傳承的事情。

- 下一篇: 男女漢服特征歌訣

- 上一篇: 淡雅清秀漫談宋代服飾