摘要:首先我把古代帶制的演化過程分成四個階段。先秦秦漢,萌芽與成長魏晉隋唐,吸納與正名五代遼宋,融合與發展明清近代,輝煌與消失

第三階段 五代遼宋,融合與發展

五代和宋時期,單鞓和雙鞓的玉帶同時并用。總的說來,從鞓、帶扣和鉈尾的數量來分類,玉帶可分作:單鞓、單扣、無鉈尾;單鞓、單扣、單鉈尾;雙鞓、雙扣、單鉈尾;雙鞓、雙扣、雙鉈尾;三鞓三扣雙鉈尾(原來的前鞓被一分為二,三臺處多一插接式暗帶扣)等幾種制式。

在使用雙鞓的情況下,前鞓兩端均鉆有穿插扣針用的小孔,鞓的末端綴有鉈尾,穿過帶扣后,鉈尾在后腰際垂向地面,取“順下”之意。后鞓的兩端裝有帶扣,通常用金屬制成,但是也發現過用玉制成的帶扣。五代時期的玉帶,前鞓不鑲玉,后鞓綴有7塊方形玉板,號稱“排方”。宋朝玉帶,前鞓綴有2 – 6塊帶板,后鞓是排方

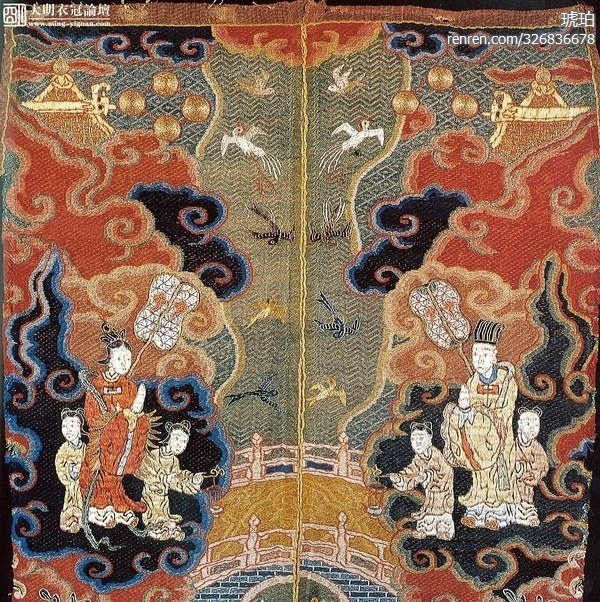

五代玉帶飾 五代時的玉銙玉質白潤,碾琢隱起云龍,工制極精,背面有穿孔,其帶飾板形式和云龍造型均為晚唐五代玉器的標準作風。刀法雕琢鮮活,線條奔放流暢,不受拘束,較唐代紋澤稍弱。已經表現為漢人的形象,一改少數民族的服飾,為寬袍大袖,氈毯鋪地。采用唐代半浮雕琢刻的技法,但僅在人物周圍取地,而框板內框均不取地斜挖。

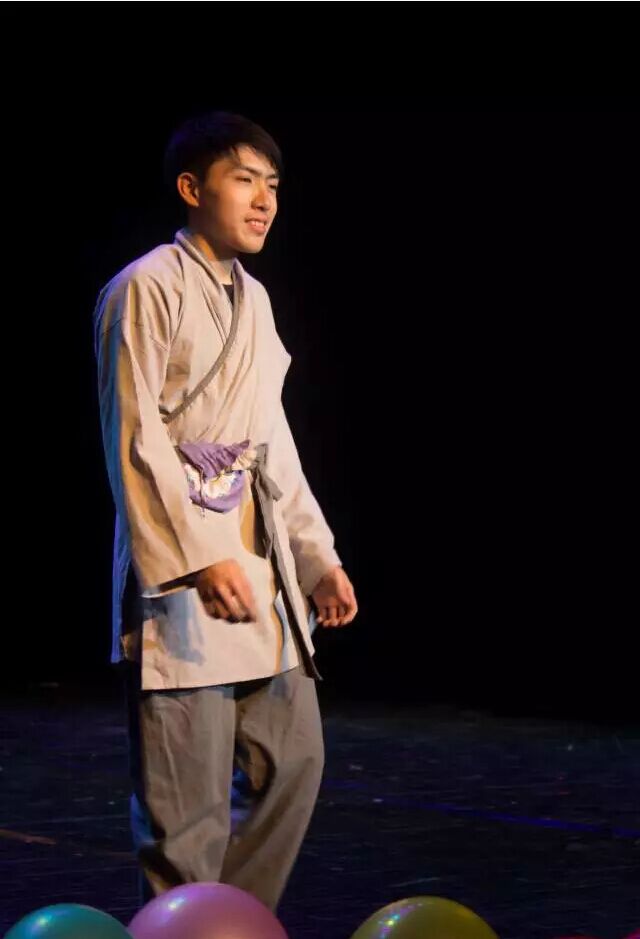

宋代玉帶飾 宋代玉帶飾制度雖有不同,仍是以帶銙的質料及數量劃分貴賤,人物雕刻與唐代帶板接近,但人物都為方領寬袖的漢人。人物雕像全作儒者打扮,頗似古代所謂之“高士”風度。碾工處理上也有變化,依然是減地隱起,但浮雕效果較唐代有了顯著的提高,細部刻飾,不再用陰線勾勒,而是順其自然,轉折合理,不再施用那種裝飾性的線條,衣褶線條剛勁柔和,暗明折疊隨之而現,更加趨向寫實化。

遼金玉帶飾 遼代統治者契丹族在禮制用玉上均沿襲五代晉制,五品以上可見用玉之廣。金代女真族除了保全本民族固有的信仰,主要吸收了宋遼的典章制度,女真以玉為上,金次之,從契丹那里承襲下來的春匯秋獵活動,不僅貫徹始終而且得到健全,并加以藝術化,成為女真族喜愛和慣用的圖案,在服裝束帶上固定下來。宋、遼、金玉器在碾琢技術和藝術風格上基本沒有大的差異,只是遼金玉器在制作工藝上略顯粗糙。

文物實例 單鞓、單扣、單鉈尾革帶

名 字: 五代·鸚鵡紋鎏金銀腰帶

年 代: 五代

尺 寸: 通長68.2厘米

來 源: 2001年杭州雷峰塔地宮出土

收藏單位: 浙江省博物館

這副外表鎏金銀質腰帶為1套13件,由方形4件、半圓形7件、圓首矩鉈尾1件、帶扣1件組成,出土時排列有序,鑲嵌在鉈尾后面的皮革尚有保存。四周有一圈凸棱,中下部有一長條形孔,和鉈尾的正面飾12只展翅飛翔的鸚鵡,以珍珠作地紋,背面焊接35個銀釘,嵌入皮革內。帶扣由可活動的扣環、扣針以及一端用銀釘固定的兩片扣身組成,扣身的反面淺刻“弟子陳承裕敬舍身上要(腰)帶入寶塔內”15字。陳承裕其人,史書不載,根據其腰束十一銙金帶(外表鎏金者等同金帶),推測此人大概是一位官至四品的官員,也有人根據“鸚鵡”的諧音“英(俊威)武”推測,此人可能是一員武將。腰帶是當時極受人們重視的服飾用品,佩帶者將代表自己身份的腰帶敬獻佛祖,足見對佛的虔誠

類別:玉器

年代:五代

收藏:四川博物館

出土時間及地址:1943年四川成都前蜀惠帝王建墓出土

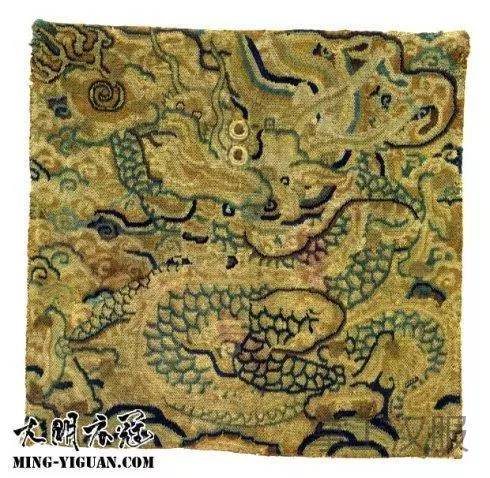

五代盤龍紋玉帶呈白玉。銙及鉈尾皆扁體,其中方形銙七塊,圭形鉈尾一塊。正面均以淺浮雕手法飾盤龍紋,頭向前,身曲騰,爪剛勁有力,神態生動。背面皆有象鼻小孔,可與鞓結綴。出土時皮質已朽,僅少量痕跡附著于銙及鉈尾上,從殘跡看,帶鞓分兩節。根據殘存痕跡復原。鉈尾背面有陰刻楷書一百十八字。記載永平五年(公元915年)玉料曾被火焚,前蜀王建發現并命工制作玉帶,稱之大帶,方形帶板名胯方闊二寸,圭形帶板(鉈尾)名獺尾六寸有五分。此器是了解五代玉帶的形式及帝王服制的重要實物資料。

雙鞓、雙扣、雙鉈尾式革帶。這類的在南宋時最常見,可惜我找不到什么清晰的圖片,文物也幾乎找不到,只有古代畫作上的可供作證。

中興四將圖中可以明顯看到,這種銙帶有左右兩個帶扣,前帶上也鑲有帶銙,一般是4或6銙,而后帶都是7銙。

目前我們只能在宋代帝王肖像里看到這種腰帶了,我以前試做過,但被人說這款腰帶很滑稽,后來也沒繼續研究

這一時期的帶具形制主要是總結和融合兩晉隋唐傳統,而在制度上有一些改變,到了元代,帶制已經比較接近明代了。

第四階段 明代的輝煌和清代的消亡

明代帶制簡介

- 下一篇: 中華古代帶制簡述(中)

- 上一篇: 明朝服和韓國服飾區別