摘要:漢服,舊稱漢衣冠,又稱華服,是中國漢民族的傳統(tǒng)服飾,也是五千年輝煌燦爛華夏文明的最直接體現(xiàn)之一,是中國漢民族的民族身份象征之一,其地位堪比漢語,漢字,也是華夏文明存在且興盛的最重要標(biāo)志之一。

漢服,舊稱漢衣冠,又稱華服,是中國漢民族的傳統(tǒng)服飾,也是五千年輝煌燦爛華夏文明的最直接體現(xiàn)之一,是中國漢民族的民族身份象征之一,其地位堪比漢語,漢字,也是華夏文明存在且興盛的最重要標(biāo)志之一。復(fù)興漢服,并不是讓每個人都穿上、天天穿漢服,更不是讓其他民族都穿上漢服,而是希望可以通過這種外在的直觀表現(xiàn)形式,讓越來越多的人學(xué)習(xí),體會并銘記自己的傳統(tǒng)文化內(nèi)涵。

漢服基本特征為交領(lǐng)右衽,又有對襟,圓領(lǐng),豎領(lǐng)作為補充,以系帶為主且存在子母扣和盤口等補充。

(筆者注:嚴(yán)格意義上豎領(lǐng)不等于立領(lǐng))

由于古代布幅長期不足,產(chǎn)生了中縫接袖等情況,并在發(fā)展過程中被賦予特殊含義,也是漢服的精神所在,漢服上衣用布四副,代表一年四季,下裳(衣)用布十二片,代表一年十二月,前后中縫各一條,代表人前人后一樣正直中庸,內(nèi)中縫與外前后中縫相對象征表里如一,領(lǐng)方代表地方,袖圓代表天圓,而上下分裁代表天地兩極,以上為通常情況,也是 制的最基本要求,當(dāng)然也有特殊,需要具體問題具體分析。(例:圓領(lǐng)袍存在前中縫偏離情況)

(筆者注:那個字是幅不是副,打錯了Σ( ° △ °|||)︴)

(筆者注:下裳用布,其實略雞肋,還有就是深衣制和禮服的關(guān)系,其實只能說禮服很多方面往深衣制的規(guī)定上貼)

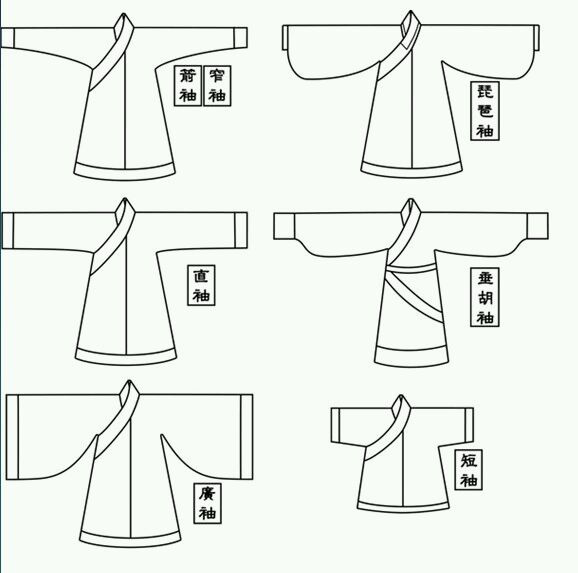

漢服并非所謂“寬袍大袖”不適應(yīng)社會生活,廣袖(人稱“大袖”)大多作為禮服存在,而正是為了適應(yīng)社會生活中的方方面面,漢服發(fā)展出了各種各樣的袖形,包括廣袖,垂胡袖,直袖,箭袖,短袖,琵琶袖等,特別是琵琶袖,將原本存在于袖根的口袋(注:廣袖袖根處有兩個口袋)與袖口結(jié)合,是先民們在不斷的社會實踐中所凝結(jié)的智慧結(jié)晶,當(dāng)然,收袖口也是漢服中相當(dāng)普遍的現(xiàn)象。一般來講,禮服袖長為臂長加小臂長(禮記:袂之長短,反詘之及肘。俗稱回肘),常服一般為到指尖或加手掌長度,而短袖,與西服短袖相仿。(水袖屬于特殊用舞服)

(筆者注:嚴(yán)格來講大袖與廣袖也不同,并且確實存在方袖作為圓袖補充,所以說具體問題具體分析Σ( ° △ °|||)︴)

漢服雖然形制變化靈活,但也擁有相當(dāng)?shù)脑瓌t性,除少數(shù)儀式性禮服外,袍服(人稱“寬袍”)的長度最多也只到達(dá)腳面(禮記:長毋被土),袍服拖地是絕對不允許的,禮服最短不能露出腿,(禮記:短毋見膚)而常服最短則可以到腰線,這里在形制中細(xì)說,漢服以帶或?qū)m絳束腰,不存在腰封,但存在兩條腰帶并束的情況,腰帶最寬不得超過腹部肌肉,結(jié)余髀骨與肋骨之間。(禮記:帶,下毋厭髀,上毋厭脅)當(dāng)然有的漢服是不需要要帶的。

(筆者注:腰帶,對,腰帶,不是要帶,我又打錯了,搜狗毀了我Σ( ° △ °|||)︴)

(筆者注:本人能力十分有限,肯定會又想不到或錯誤的地方,各位大神如果發(fā)現(xiàn)有錯誤可以指出,我會及時改正Σ( ° △ °|||)︴)

- 下一篇: 憶當(dāng)時花開—漢服文化

- 上一篇: 古代女子發(fā)髻