摘要:“上衣下裳”,這里的“裳”,便是指裙子。

被人從詩(shī)經(jīng)贊美到宋詞

直到現(xiàn)在人們依舊在訴說(shuō)它的美麗

作為一種環(huán)繞于下半身的服飾,裙子出現(xiàn)的很早。據(jù)說(shuō)早在四千多年前的黃帝時(shí)代,就有了“上衣下裳”的說(shuō)法,這里的“裳”,便是指裙子。

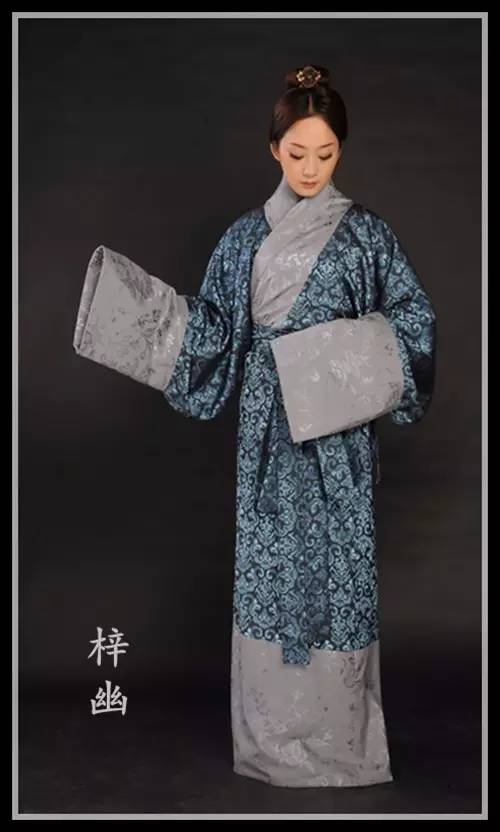

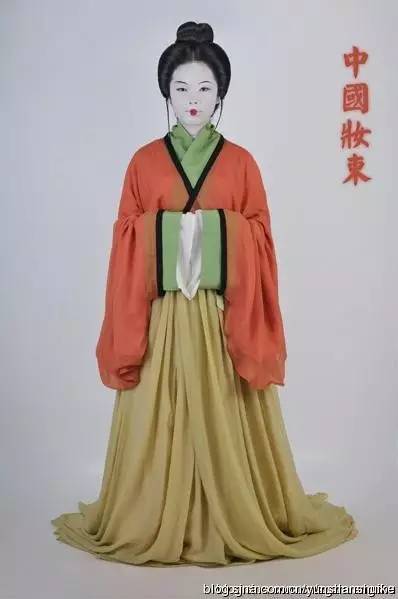

(圖為西漢曲裾袍復(fù)原)

從粗毛編織到精絲刺繡,幾千年來(lái)裙子的發(fā)展歷程,不僅反映了我國(guó)古代物質(zhì)文化的創(chuàng)造發(fā)展,而且凝結(jié)了中國(guó)傳統(tǒng)哲學(xué)和美學(xué)的深刻內(nèi)涵,其中“圖必有意,意必吉祥”的紋飾藝術(shù),龍鳳呈祥的圖騰文化,都是民族文化審美趣味在傳統(tǒng)服飾藝術(shù)中的展示。

(圖為明華堂-盤(pán)龍翔鳳四季花卉·妝花織金襴裙)

深衣 深衣來(lái)源于先秦經(jīng)典《禮記》的《深衣》篇,其上衣、下裳分開(kāi)裁剪并縫合到一起,并有一定的制作規(guī)范。它是我國(guó)古代最早的服裝之一,因其“被體深邃”,故名“深衣”。

也就是說(shuō),裙子在深衣中是與上衣縫合在一起的哦~

(圖為深衣-直裾袍)

(圖為馬王堆曲裾袍實(shí)物)

襦裙 襦裙出現(xiàn)在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,興起于魏晉南北朝。襦裙屬于漢服的一種,上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙,是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”,長(zhǎng)度較短,一般長(zhǎng)不過(guò)膝,下身則叫“裙”。可見(jiàn),“襦裙”其實(shí)是兩種衣物的合稱。

襦裙是中國(guó)婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國(guó)直至明朝,前后二千多年,盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化,但基本形制始終保持著最初的樣式。

漢代由于深衣的普遍流行,穿襦裙的婦女逐漸減少。但漢代婦女并沒(méi)有摒棄這種服飾,在漢樂(lè)府詩(shī)中就有不少描寫(xiě)。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式,一般上襦極短,只到腰間,而裙子很長(zhǎng),下垂至地。

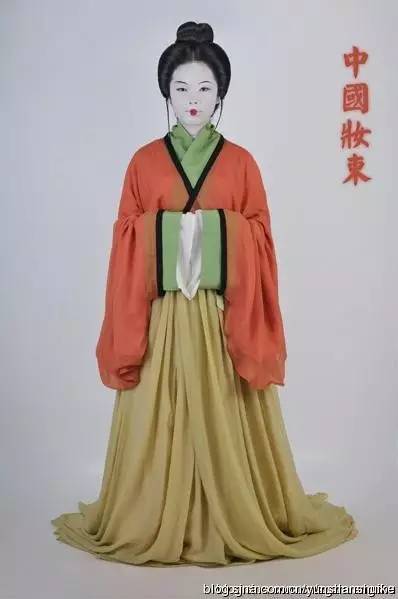

(圖為東漢晚期貴族妝束復(fù)原)

魏晉南北朝時(shí)期的襦裙繼承了漢朝的舊制,主要還是上襦下裙。下裙面料比漢代更加豐富多彩。隨著佛教的興起,蓮花、忍冬等紋飾大量出現(xiàn)在服裝上,女裙講究材質(zhì)、色澤、花紋鮮艷華麗,素白無(wú)花的裙子也受到歡迎。

(圖為魏晉十六國(guó)襦裙復(fù)原)

唐代長(zhǎng)期穿用小袖短襦和曳地長(zhǎng)裙,但盛唐以后,貴族衣著又轉(zhuǎn)向闊大拖沓。裙的式樣用四幅連接縫合而成,上窄下寬,下垂至地,不施邊緣。裙腰用絹條,兩端縫有系帶。

下裙面料以絲織品為主,以多幅為佳,裙腰上提,此時(shí)裙色鮮艷,多為深紅、絳紫、月青、草綠等,其中以石榴紅裙流行的時(shí)間最長(zhǎng),色彩多樣,多中求異,讓人眼花繚亂,目不暇接。 如唐中宗的女兒安樂(lè)公主的百鳥(niǎo)裙,堪稱中國(guó)織繡史上之名作;武則天時(shí)的響鈴裙,將裙四角綴十二鈴,行之隨步,叮當(dāng)作響,可謂千姿百態(tài),美不勝收,與短襦和披肩相配一體,盡顯盛唐女子雍容華貴的豐腴風(fēng)韻,表現(xiàn)出極富詩(shī)意的美與韻律。

(圖為唐代襦裙復(fù)原)

(《搗練圖》局部)

宋代服裝一反唐朝的艷麗之色,形成淡雅恬靜之風(fēng)。下裙時(shí)興“千褶”、“百疊”,腰間系以綢帶,裙色一般比上衣鮮艷,其中老年婦女和農(nóng)村女子多穿深色素裙。裙料多以紗羅為主,繡繪圖案或綴以珠玉,當(dāng)時(shí)還出現(xiàn)了前后開(kāi)衩的“旋裙”及相掩以帶束之的“趕上裙”。

(圖為素羅小袖窄衣裳仕女復(fù)原)

(《韓熙載夜宴圖》局部)

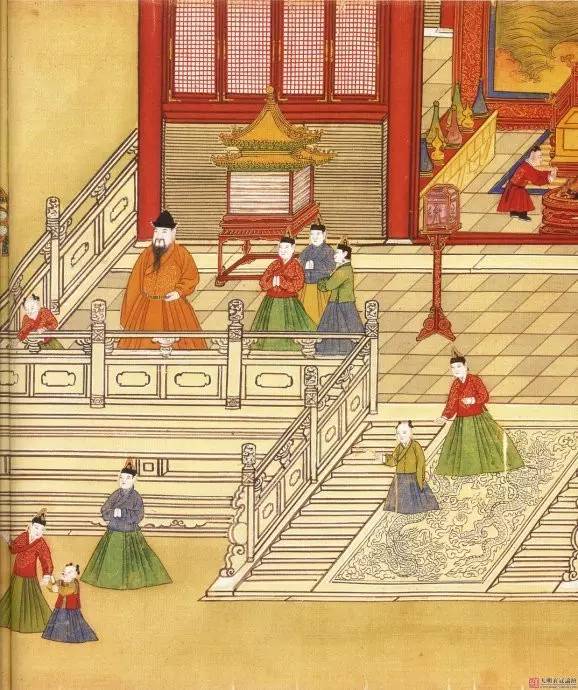

明代流行襖裙(襦裙的演變),在明墓均有出土;交領(lǐng)中腰襦裙為日常百姓穿著(如丫頭、農(nóng)婦等)。上襦為交領(lǐng)、長(zhǎng)袖短衣,裙內(nèi)加穿膝褲(套褲)。裙子的顏色,初尚淺淡,雖有紋飾,但并不明顯。

至崇禎初年,裙子多為素白,即使刺繡紋樣,也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊,作為壓腳。裙幅初為六幅,即所謂“裙拖六幅湘江水”;后用八幅,腰間有很多細(xì)褶,行動(dòng)輒如水紋。

到了明末,裙子的裝飾日益講究,裙幅也增至十幅,腰間的褶裥越來(lái)越密,每褶都有一種顏色,微風(fēng)吹來(lái),色如月華,故稱“月華裙”。

(圖為交領(lǐng)襖裙)

(圖為立領(lǐng)襖裙)

(《憲宗元宵行樂(lè)圖》局部)

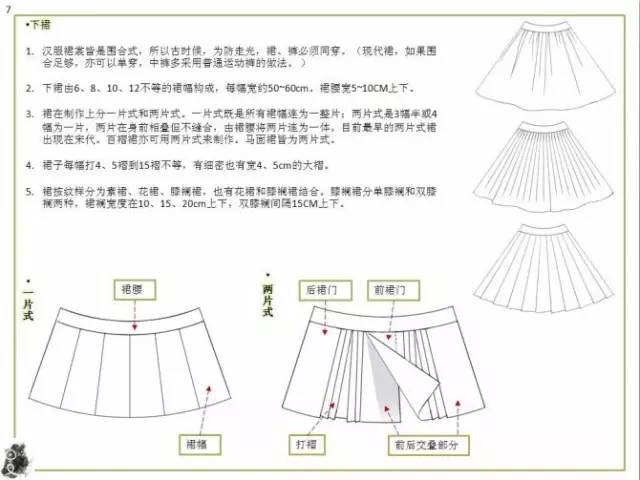

馬面裙 馬面裙,又名“馬面褶裙”,漢服的一種,前后共有四個(gè)裙門(mén),兩兩重合,側(cè)面打裥,中間裙門(mén)重合而成的光面,俗稱“馬面”。

馬面裙始于明朝(可能可以追溯更早),延續(xù)至民國(guó)。馬面裙或褶裙搭配上襖稱襖裙。除裙子前后一塊不加打褶外,其余諸處打褶,褶大而疏,綴于異色的裙腰上,裙腰左右兩端縫綴系帶,裙擺寬大,其上或織或繡綴底襕,或膝襕。裙襕的紋飾多樣,且寓意豐富,如蝙蝠圖案即福的象征;蝙蝠與云紋組合寓意“洪福齊天”;燈籠紋樣的“五谷豐登”;八寶流蘇瓔珞海螺等紋樣組成的多吉祥寓意,更為流行;而愈加講究的裙襕則為龍紋、云蟒紋。

(圖為明華堂-麒麟童子五彩歲寒三友·織金襴裙)

(圖為孔府明代妝花紗蟒裙實(shí)物)

讓我們?cè)偻ㄟ^(guò)一組圖片系統(tǒng)地了解一下漢服裙裝吧~

清代的 ,前后二千多年,盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化,但基本形制始終保持著最初的樣式。

漢代由于深衣的普遍流行,穿襦裙的婦女逐漸減少。但漢代婦女并沒(méi)有摒棄這種服飾,在漢樂(lè)府詩(shī)中就有不少描寫(xiě)。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式,一般上襦極短,只到腰間,而裙子很長(zhǎng),下垂至地。

(圖為東漢晚期貴族妝束復(fù)原)

魏晉南北朝時(shí)期的襦裙繼承了漢朝的舊制,主要還是上襦下裙。下裙面料比漢代更加豐富多彩。隨著佛教的興起,蓮花、忍冬等紋飾大量出現(xiàn)在服裝上,女裙講究材質(zhì)、色澤、花紋鮮艷華麗,素白無(wú)花的裙子也受到歡迎。

(圖為魏晉十六國(guó)襦裙復(fù)原)

唐代長(zhǎng)期穿用小袖短襦和曳地長(zhǎng)裙,但盛唐以后,貴族衣著又轉(zhuǎn)向闊大拖沓。裙的式樣用四幅連接縫合而成,上窄下寬,下垂至地,不施邊緣。裙腰用絹條,兩端縫有系帶。

下裙面料以絲織品為主,以多幅為佳,裙腰上提,此時(shí)裙色鮮艷,多為深紅、絳紫、月青、草綠等,其中以石榴紅裙流行的時(shí)間最長(zhǎng),色彩多樣,多中求異,讓人眼花繚亂,目不暇接。 如唐中宗的女兒安樂(lè)公主的百鳥(niǎo)裙,堪稱中國(guó)織繡史上之名作;武則天時(shí)的響鈴裙,將裙四角綴十二鈴,行之

- 下一篇: 帶您了解漢服

- 上一篇: 漢服原來(lái)這么美!讀懂漢服,風(fēng)雅一身