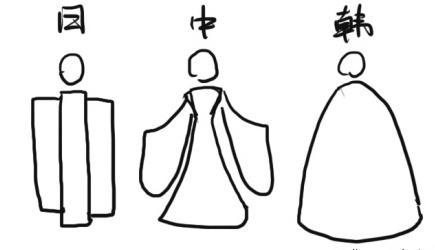

摘要:和服、漢服、韓服有什么不同,一張圖告訴你

(日語:わふく;wafuku)日文原意是“服裝總稱”,但后來專指日本傳統服裝(日本人是大和民族)。現代日本和服可分為王室服制和國民服制。和服本身的織染和刺繡,還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪,還要根據和服的種類,梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。

韓服(朝鮮服),是中國明代漢服傳入朝鮮后發展而成的服飾,成型于李氏朝鮮時代(公元1392年-1897年)。特色是顏色艷麗以及沒有口袋。大韓帝國時期,下層平民傳統韓服胸部裸露,哺乳方便,后來在日本統治朝鮮時期被廢除 。

在韓國通常自認為韓服擁有三大美,即袖的曲線、白色的半襟以及裙子的形狀。韓服的線條兼具曲線與直線之美,尤其是女士韓服的短上衣和長裙上薄下厚,端莊閑雅。 擁有古老哲學理念的韓服,不僅美麗還擁有實用性。

韓服承載了13項制衣技藝的韓國重要非物質文化財產,包括韓山苧麻編織、織綢、羅州粗布編織、染色匠、金箔匠、針線匠、刺繡匠、鏤緋匠、結扣匠、宕巾匠、制冠術、網巾匠、靴鞋匠。

漢服,全稱是“漢民族傳統服飾”,又稱漢衣冠、漢裝、華服,漢服定型于周朝,傳承于秦朝。漢代衣冠直接繼承自秦朝,如漢蔡邕《獨斷》卷下:“天子常服,漢服受之秦”。漢朝形成完備的冠服體系。

漢服從黃帝即位到公元17世紀中葉(明末清初),在漢族的主要居住區,以“華夏-漢”文化為背景和主導思想,以華夏禮儀文化為中心,通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格,明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系,是中國“衣冠上國”、“禮儀之邦”、“錦繡中華”、賽里斯國的體現,承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學,傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。

不過說了這么多,簡單的來講呢,原來韓國就是個吊鐘(也像綠帽子)啊,日本的像衛生巾哇,還是中間的比較像人,只有漢服有腰身哇!可惜現在穿的都是西服……

- 下一篇: 漢服和服韓服的區別

- 上一篇: 漢民族傳統服飾,不是只有女式的