【讀書筆記】美生于用 用指導(dǎo)美——再論漢服的“四美”

發(fā)表日期:2023-05-12 19:38:56作者來源:瀏覽次數(shù):

摘要:看看別人是怎么介紹自己的民族服飾的,重新審視我們宣傳出去的漢服印象。

(截圖來自豆瓣)

為什么用一本外國的服飾圖書發(fā)引?

我們介紹漢服時,無論展示的漢服有沒有體現(xiàn)出五千年的底蘊(yùn),都習(xí)慣于動輒追溯五千年的華夏文明史。

從公元前數(shù)到公元后,從地下文物數(shù)到地上遺存,很多人表示難以消化。

所以想看看別人是怎么介紹自己的民族服飾的,對比之下,重新審視我們宣傳出去的漢服印象。

這本書以“歲時”為題,幾乎不扒故紙堆,一樣把傳統(tǒng)服飾講的明明白白、清清楚楚。

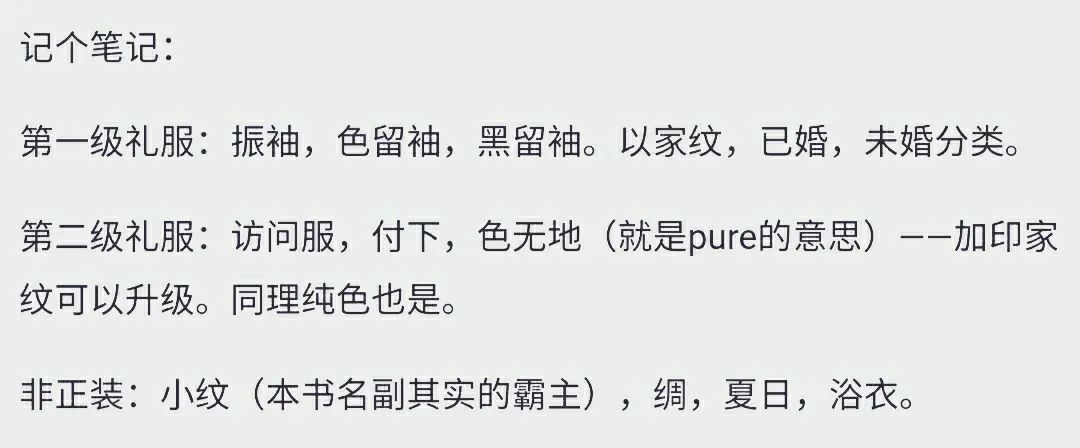

(截圖來自豆瓣“紫陽花”書評)

我們宣傳的“漢服之美”,常常首先來自于宏大的歷史情懷,而后才刻意應(yīng)用,因此總需要追溯千載,才能證明它的合理性。

而這本書中的“和服之美”,則首先來自于對“和服之用”的深入體會,美感的把握、風(fēng)格的選擇、布料與尺寸的變化,始終只接受“用”的指導(dǎo),盡管社會環(huán)境日新月異,這種穿用和服、設(shè)計和服的道理古今無改,無需刻意證明,更無需繁文縟節(jié)附會。由此略有所感,記之。

一、美生于用 用指導(dǎo)美

我想,每一種經(jīng)典的服飾文化能流傳千古,事實上都是因為“合用”。與天和,合氣候節(jié)令;與地和,合場合禮數(shù);與人和,不僅顏值之美“合用”,它所帶來的耳、目、身、心的感受,都能與此人當(dāng)時的“用”意,完美合宜。

服飾的歷史,當(dāng)是不斷“合用”的歷史。

漢族服飾文化,大規(guī)模斷層之后,復(fù)興阻力重重,也沒有接受重新創(chuàng)造的民族服飾,而是返回歷史源頭處,一點一點追溯復(fù)原,再與現(xiàn)代社會重新磨合。這既有情結(jié)的因素,更因為那種來自耳、目、身、心的,能與“用意”完美合宜的感受,再過五千年,也沒辦法通過一時的刻意創(chuàng)造產(chǎn)生,所以只能接續(xù)前人,復(fù)往重生。

這種感受恰恰來自“美”與“用”的深入碰撞。

而我們宣傳出去的“漢服之美”,常常離“用”追“史”,讓“美”與“用”彼此分離獨立,變得“美而無用”或“用而不美”,本應(yīng)宏大而深厚的歷史情懷,變得宏大而虛無,空洞難飲。

二、漢服四美 皆有用意

漢服有四美:

其一美,在領(lǐng)線美,領(lǐng)線相掩的溫婉之美;

領(lǐng)口平直相交掩,隨著交疊角度的變化,呈現(xiàn)交領(lǐng)、淺交領(lǐng)、對襟、對穿交等不同穿法和做法,還衍生出圓領(lǐng)、豎領(lǐng)、方領(lǐng)等變體。

它們交掩出“千變?nèi)f化”又“不離其宗”的美,以交領(lǐng)為貫穿各季節(jié)、各場合的經(jīng)典之美,以其它各種交掩方式為輔助補(bǔ)益,讓漢服的應(yīng)用更具層次感和標(biāo)志性。如夜空之美,不可獨有明月,亦不可獨有眾星,眾星相伴一月,才是千古難卻之美。

其二美,在袖線美,袖線藏畫的自然之美;

飄飄廣袖之外,漢服的袖線設(shè)計,像它們的名字一樣,隱詩藏畫,迭出不窮。直袖,垂直而下,迎風(fēng)而動。箭袖,戛然收止,如箭飛逝。弓袋袖,形似弓袋,舒緊有致。琵琶袖,一曲忽盡,佳音猶在……

你無法想象,數(shù)千年的時光,曾經(jīng)有過多少個袖型設(shè)計師,他們觀察生活的不便,也思慮禮儀的風(fēng)貌,陶醉詩人的情懷,也癡迷樂者的弦妙……最終,無數(shù)方案被淘汰,“最堪用者”脫穎而出,得到世人命名,傳用甚廣。

其三美,在擺線美,擺線平齊的規(guī)矩之美;

衣擺線條平滑如水,長短有致,可適應(yīng)不同場合的需要,搭配出富于變化的多樣風(fēng)格。弧線下擺,講究坐臥行立時皆能彎曲有致,如月變幻。內(nèi)置側(cè)擺,若即若離,步步生花。外置側(cè)擺,霞帶隨身,如影隨形。開衩側(cè)擺,輕盈修身,似風(fēng)拂柳……

如果漢服是一張紙,領(lǐng)子是上切邊,袖子是左右切邊,衣擺就是下切邊,如果上、左、右都平直順齊,下切邊卻散漫無章,那就不是一張完整的紙頁,而是被隨手撕過的草稿。不同的擺線,為不同的領(lǐng)袖風(fēng)格,提出隨機(jī)應(yīng)變的“下切邊”完善方案,讓漢服的應(yīng)用可以從容脫稿,線條周合圓滿。

其四美,在裙線美,裙線如梳的靈動之美;

裙褶隨步伐拂動,靜立時如清溪水流,旋轉(zhuǎn)史如花綻放。傳統(tǒng)漢服在裙線設(shè)計上的創(chuàng)造力和細(xì)致程度,腦洞爆炸的現(xiàn)代設(shè)計師也不得不服。破裁裙,由多片梯形布料縫合而成。百褶裙,一片整料打出細(xì)密裙褶。三裥四破裙,四片布料縫合后,打出三個均勻的寬褶裥。馬面裙,兩片裙料不縫合,在前后無褶處交疊……

如果說上衣如山,那么下裙就是伴山之水。伴泰岳,則配江河;伴青丘,則配溪澗;伴村居,則配圳渠;若平川平坦,則配一灘靜澤。山水相配,水繞山舒,裙線的配合之美,讓漢服蘊(yùn)藏了山水畫卷般的詩意。

到這里,漢服四美,看似獨立,又從人之用出發(fā),以領(lǐng)線為中心,袖線、擺線、裙線依次配合之,分而連扣,離而統(tǒng)一,變化之中,始終保持著完整一體。

所以為什么文物的出土,總能掀起一陣風(fēng)潮?因為它們的設(shè)計者即穿用者,他們?yōu)樽约旱纳疃伎迹瑸樽约旱沫h(huán)境而量裁,堪用,堪賞,都不愿意將就,才有動力進(jìn)行日思夜想的改良,留下如此完備又生動的寶庫級服飾體系。

三、漢服四用 皆合時美

美如上,用如何?

我認(rèn)為有“四用”

,可以理解為南楚小將提出的四級漢服應(yīng)用體系的總結(jié)概念,

既指導(dǎo)著“四美”的變化應(yīng)用,也是“四美”設(shè)計的靈感來源。

其一用,在便裝之用

便裝主要考慮便捷性,

領(lǐng)線尚隱,袖線尚收,擺線尚簡,裙線尚短

,尺寸近身,布料一般,下身可與時裝自由搭配,多應(yīng)用在休閑場合。

其二用,在正裝之用

正裝兼顧便捷性與儀式感,

領(lǐng)線尚直,袖線尚齊,擺線尚正,裙線尚端

,尺寸適中,布料適中,多應(yīng)用在公開活動、正式會面等相對嚴(yán)肅的場合。

其三用,在盛裝之用

盛裝重在凸顯儀式感,

領(lǐng)線尚顯,袖線尚疊,擺線尚合,裙線尚細(xì)

,尺寸合禮,布料較好,多應(yīng)用在參加近親婚禮等隆重場合。

其四用,在禮服之用

禮服完全用于表達(dá)儀式感,其形制、配色、尺寸通常依據(jù)禮制要求定做,

領(lǐng)線尚重,袖線尚博,擺線尚疊,裙線尚精

,尺寸褒大,布料講究,在 、婚禮、祭禮等傳統(tǒng)禮儀中廣泛應(yīng)用。

用,應(yīng)是美的向?qū)В皇敲赖母接埂S煤蠒r宜,美合時景,一直都是漢服的傳統(tǒng)之道。

四、美用兼顧 達(dá)于至善

歷史爬梳,永遠(yuǎn)只是少數(shù)專家的分內(nèi)之事,大多數(shù)的普通人,永遠(yuǎn)沒有義務(wù)接受“學(xué)術(shù)知識”與“傳統(tǒng)文化”的綁架,一旦綁了,就不可能突破“少數(shù)人”的性質(zhì),果真硬突破了,也勢必要在概念上失控。回顧漢服的興起,早期多有“恨”的推動,陷于民族歷史的爬梳;而后與漢服相處日深,越發(fā)被“美”所吸引,又陷于形制細(xì)節(jié)的辯證;再而后,日益剝開“美”的外表,發(fā)現(xiàn)“用”的內(nèi)核,又陷于cosplay、洛麗塔、古代生活等娛樂性、表演性審美混搭。隨后,我們將在各種正反經(jīng)驗的思考調(diào)整中,逐步掌握“美用兼顧”的推廣方式,把握各時代通用的美感點、現(xiàn)代生活的實用性,最終能夠出于歷史,而超脫歷史,讓普通人無需搞研究,更不必裝古人,真正破圈而出!

來源:漢服圖書館

作者:空心硯