摘要:帶著先入為主的觀點去尋找有利于自己的立場的。

今天早上,春梅狐貍發表了一篇文章《我們為何總在追求自己的民族服飾》,質疑我們復興漢服的合法性。

于是我寫這篇文章,以一個漢服同袍的身份回應之。

她這篇文章本身邏輯也很混亂、除了否定還是否定,沒有形成自己的理論體系,所以不看也罷。我把具體想要駁斥的片段都摘抄到了文中,諸位同袍也就不必為她引流了。

在學術界,無論是中國還是西方,有一條這樣的鐵律:寫文章,最忌諱先有觀點,再有論述,帶著先入為主的觀點去尋找有利于自己的立場的“真相”。

比如,你受影視劇的影響覺得有個“康乾盛世”,然后就只看到滿清人口增長、皇帝勤政,卻不去深究滿清的百姓那觸目驚心的貧困、遠低于同時期英國農民的生活水平,和終清一朝zhaun制皇權的極度強化、全國上下如死寂一般的缺乏進步活力。

再比如,如果你受歷史小說的影響認為 皇帝很墮落、政治很混亂,那當然也就揪著“明朝皇帝二十幾年不上朝”、“明朝皇帝沉迷xiu仙”這種表象不放,而看不見明朝離了皇帝也照樣運轉那走向近代化的曙光。

總而言之,不是說寫文章的人不能有主觀想法;而是應該從現有的材料入手進行客觀分析,得到推論。而

通常會反其道行之、如此反常識的人,要么心術不正,要么就是心里揣著一個不可告人的目的——試圖以其昏昏,使人昭昭。

春梅狐貍在她的原文中,選擇性的摘取了中文學者翻譯過來的現代構建觀點中的只言片語,試圖用循環論證一個老套的邏輯謬誤來試圖讓漢服自證其罪,即——漢服是構建出來的,所以漢族人沒有自己的民族服飾;因為漢族人是沒有自己民族服飾的,所以漢服是偽概念。

但其實她只是選擇性的摘取了中文學者翻譯過來的現代構建觀點中的只言片語,如此就敢來否定整個“漢服”概念的合法性,實在是一葉障目、不見泰山。

實際真相應該是怎樣的呢?請繼續往下看。

01

民族主義理論中有兩大顯學:

一派觀點是:原生主義(英文原名叫Primordialism或Perennialism)

另一派是:現代構建主義(即Modern Constructivism,或直接名曰Modernism)

兩派觀點在其重要性上可謂平分秋色,且各有可取之處。目前學術界普遍認為原生主義(Primordialism)一詞,是1957年由美國芝加哥大學的社會學家Edward Shils提出的。其代表人物有德國哲學家赫爾德(Johann Gottfried Herder)、英國社會學家Anthony D. Smith、華盛頓大學教授Van den Berghe等等。

這一派的觀點認為,

民族是自人類誕生之日起就一直存在著的,共同的起源、血統和文化就是民族存在的鐵證。

現代構建這一派出了更多的大師,一位能憑一己之力傲視群雄、幾乎被封神的就是本尼迪克特·安德森(Benedict Richard O'Gorman Anderson)和他的著作《想象的共同體》(Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism),極深刻的提出了“印刷資本主義”這個概念。

此書一出,人類對民族學的研究又上了一個檔次,順手還喂飽了不知多少個PhD。即便是安德森大神他本尊也強調過說(2006:143),“想象”一詞并不等于“虛偽”或“捏造”,而是意味著

每個民族都可以因自身文化的不同,而在這個構建的過程中產生獨屬于本民族的特色。

在他的著作《被發明的傳統(Invented Traditions》中把民族和民族主義的誕生定義為“social engineer(1983:6)”的Eric Hobsbawm也直言,這傳統也是植根于歷史上本就已經存在著的某些價值觀或風俗,人們只是把這些已有的東西拎出來清晰化,使之與過去的生活產生聯系。 然而上述這些具有代表性地位的基本理論,春梅狐貍的文章都不(dou)曾(kan)涉(bu)及(dong),由此可知其言論之局限。

02

漢服運動不是種族性民族主義,而是文化民族主義。

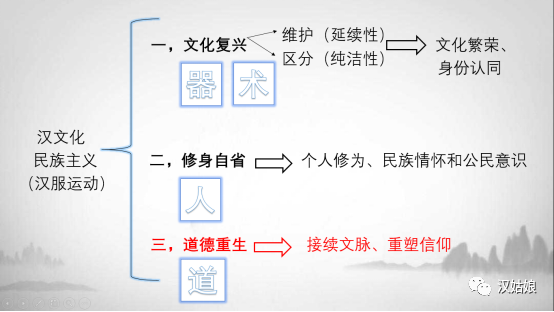

筆者在2018年發表的文章(傳送門:漢服運動的三重境界)中,將漢服運動概括為器物層面的文化復興、喚醒民族情懷和全社會道德重生這由淺入深的三重境界。

筆者在這里,就可以回答春梅狐貍的問題——我們為什么要復興漢服?

為了明白我自己是誰;為了明白我生從何處、祖先是誰;為了明白我來這世上走一遭,究竟要完成怎樣的人生價值。

然而這一切,在春梅狐貍看來,都太枯燥了。

于是春梅狐貍偷換概念,玩了一個惡意的文字游戲——她將“復原”和“創作”混為一談,但其實這是兩個完全不同的概念。漢服的考據工作之所以會不斷否定自己,恰恰說明我們彌補了原先的失誤而有了進步;漢服形制的眾說紛紜、沒有統一的標準,是因為漢服將近四百年之久的斷代,而不是因為漢服是從零憑空臆想造出來的事物。 而類似這樣的偷換概念,春梅狐貍還干了不少,比如:

“對于服飾這樣的轉變,很多人是表達憤慨的。不過我覺得這跟許多失傳的非遺一樣,不是某個人在遺忘,而是時代在選擇,一邊享受5G,一邊向往‘車馬很慢’,那就太葉公好龍了。”

我們都知道,漢服的斷代才不是時代的選擇,而是滿清入關這個異族政權為了保障自己民族的統治地位而強行進行的文化滅絕。春梅狐貍說到的“向往車馬很慢”,語出前些年很火的一段話,木心的《從前慢》:

“從前書信很慢,車馬很遠,一生只愛一個人。”

稍微有點閱讀能力的人都能看出來這句話的重點后一句話,即“一生愛一人”的堅貞愛情,而是純粹于對低效率信息傳遞本身產生懷戀。如果按照春梅狐貍這斷章取義的理解,“享受5G”和向往忠貞愛情二者必然水火不容,那么當下的5G時代,豈不是人人都戴綠帽?

“亞文化一般都是通過建立獨特的價值體系或生活方式來完成自我認知和自我實現,亞文化的價值觀里可以包含歷史、包含民族的部分,這就好比掛出來的旗子,但目的更多是通過討論這些內容彰顯個性、沖擊現有價值觀,這才是真正兜售的東西。

再說得明白些,構建鮮明獨特的民族服飾,其實是用服飾作為身體的延展去劃一條肉眼可見的民族界線。那漢服圈人士是在漢族內部跟其他漢族人畫界線么?

所以,把漢服解釋成亞文化遠比把它放在民族的框架下要合理,且安全。”

稍加思考,我們就能看出春梅狐貍自相矛盾之處。亞文化的意思很簡單:不是主流文化。一種文化如果想要維持亞文化的狀態,就注定了不能把普羅大眾都吸納進去,而是通過特有的手段、隱蔽的途徑發展新人。

漢服的宣傳模式與此恰恰相反。

我們成為同袍以后,

向家人宣傳漢服、向朋友宣傳漢服,甚至還會向路人宣傳漢服,更樂見漢服被政府承認。

沒有哪一個漢服同袍認為自己擁有剝奪其他漢族人穿漢服的權利,我們對漢服運動的發展壯大,從來都是樂見其成的。很多同袍甚至自己貼錢辦社團,貢獻自己大量的業余時間,無怨無悔,為的就是漢服能早一點“出圈”,早一日被全社會認可。 請問還有哪一個亞文化符合漢服這種宣傳模式?

漢服深受年輕女孩這一特定性別年齡層群體的歡迎,這種現象確實是最初提出復興漢服的前輩們所始料未及的。而大家也從不逃避與否認,漢服群體目前確實魚龍混雜,甚至還與lo裝、JK制服并稱為“破產三姐妹”,漢洋折衷、“破產三姐妹”、漢元素、“仙服”、影視劇合作款等等……

能夠在短時間內演變出這么多花樣,恰恰說明了漢族文化強大的包容性。

況且這些現象再火熱,也絲毫沒有影響到考據派同袍坐冷板凳的努力,更多則是豐富了漢服文化的衍生文化,擴大了漢服的接受度,讓更多受眾能自由選擇自己心儀的風格。

海納百川,有容乃大。一個民族的文化的生命力,很大程度上就是取決于這個民族文化能包含或承載多少信息量。

03

春梅狐貍說“漢服圈人士是在漢族內部跟其他漢族人畫界線。”

筆者不否認,目前這界限確實存在,同袍和非同袍在民族服飾的認知上確實客觀存在著很大差異。然而這差異的存在只是推廣漢服暫時的結果,不是推廣漢服的目的。

春梅狐貍也在文中提到T恤衫現在人人都穿,那一百余年以前,在中國社會上首先倡導“剪發辮、放小腳,穿西式服裝”的那群人,可曾是在搞小圈子“亞文化”?可曾是為了“跟其他漢族人畫界線”嗎?

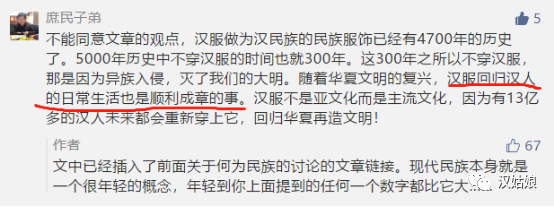

同樣的道理,如果漢服運動真的達到在社會上移風易俗的目的,這界限也就不復存在了。“漢服”概念也許很年輕,【華夏】一詞卻很古老。漢服同袍不是“在漢族內部跟其他漢族人畫界”,而恰恰是盡力讓現在穿T恤的漢族人與過去的漢族人有朝一日還能畫起等號。 民族情懷是一種很高尚的情感,這一點放在世界任何一個民族都是如此。把一個人民族意識的覺醒降維打擊成“穿漢服標新立異的愿望”其實很奇怪。一個人如果心懷鬼胎,那也就不難理解為什么她提出的觀點是反直覺的,即人們常說的“反常即為妖”。比如她這篇文章的高贊回復:

想起一件和漢服無關的事情,但是很有感慨。

今年3月份我參與了一次獻血,當時因為正值疫情期間血站的血液非常緊張,于是我也po了一條朋友圈號召大家一起去獻血。一個朋友留言給我說,不要在中國獻血,因為你獻血是無償的,但醫院里給病人用血卻要收費,所以大家都不要在中國獻血。

其實,社會上對于醫院有償使用血液這一規定的質疑我一直都有聽聞。但我給他的回復很明確:我們且不論,在這血液的存儲運輸到最后安全輸入病人體內過程中耗費多少成本,即便是醫院在我免費捐獻的血液上有所獲利,只要血液還一日無法從實驗室里人造出來、真人捐獻是唯一途徑,那我就一日不拒絕捐獻血液