摘要:網(wǎng)友’樹水’在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布首部以漢服為題材的漫畫小說《君思故鄉(xiāng)明》。

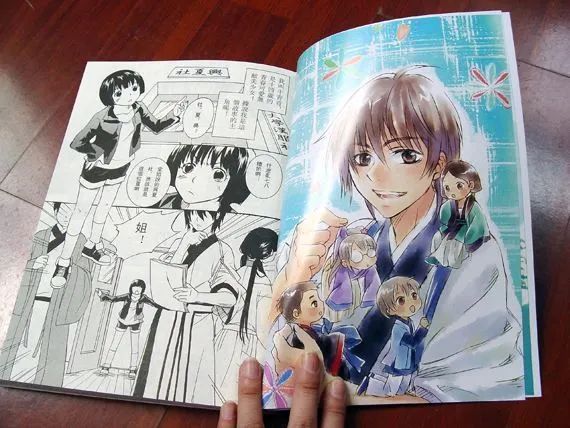

“2010年4月28日,網(wǎng)友’樹水’在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布首部以漢服為題材的漫畫小說《君思故鄉(xiāng)明》,該漫畫于2010年年底被印制成漫畫本子在網(wǎng)上銷售。”前幾天,翻看《漢服歸來》(漢服運(yùn)動(dòng)大事記)時(shí)候,眼前掃過這條,心底還是被觸動(dòng)了。一晃竟然已十年,故事中的人物一時(shí)間已想不起姓名,但那些令人淚目的畫面仍然浮現(xiàn)出來。于是,漢北娘找了一個(gè)周末,回看并整理了這部漫畫,覺得它到今日仍然是一部值得推薦給諸位新老同袍觀看的好漫。

十年前,網(wǎng)友樹水將漫畫《君思故鄉(xiāng)明》發(fā)布到百度漢服吧,引起了當(dāng)時(shí)漢服界巨大反響。不少同袍追更觀看,激動(dòng)地留言,與作者交流,并自發(fā)將漫畫傳播到各個(gè)貼吧、論壇、網(wǎng)站(作者樹水表示轉(zhuǎn)載說明出處即可)。甚至,有同袍及社團(tuán)根據(jù)漫畫衍生出同名舞臺(tái)劇、廣播劇。

在百度漢服吧開始連載

漫畫僅進(jìn)行了本子式售賣

少女周榜第一名

U17網(wǎng)是當(dāng)時(shí)zui為火熱的原創(chuàng)漫畫發(fā)布平臺(tái)

這部漫畫之于漢服的意義體現(xiàn)在兩條主故事線中。

一條線是“腦殘”少女牛青青一開始對(duì)漢服不理解,通過表姐的漢服社團(tuán),逐漸明白漢服的意義,成為同袍的故事。這條線,讓人們知道那群穿起“怪異古裝”的年輕人在訴求什么。故事里反映著當(dāng)時(shí)漢服在現(xiàn)實(shí)社會(huì)的境遇。每個(gè)同袍看到漫畫中路人對(duì)漢服的評(píng)論,也會(huì)產(chǎn)生共鳴:“啊對(duì),我也遇到過這樣的,太無奈了。”

另一條是明末亡魂少年許心鑒在 的許心鑒都激動(dòng)萬分。而如今,你能在任何景點(diǎn)、街巷、商街,甚至是家門口偶遇穿著漢服的同袍。盡管仍然會(huì)有人側(cè)目,但極少再有人湊上來討論這是不是和服了。人們看見后會(huì)淡定地想:“咦,有人穿漢服。”雖然社會(huì)上對(duì)漢服的態(tài)度仍然褒貶不一,但漢服本身已經(jīng)被認(rèn)可,成了中國的符號(hào)之一。

曾經(jīng)在街上很難偶遇同袍,

如今早已習(xí)以為常。

與社會(huì)環(huán)境對(duì)應(yīng)的,必然是漢服圈內(nèi)環(huán)境。(盡管我不太想用“圈”來表示,但始終難以找到更好的詞匯,畢竟?jié)h服目前仍然是亞文化狀態(tài)。)曾經(jīng)多數(shù)同袍會(huì)聚集同一社區(qū),很多人由“漢”入“服”,更注重思想性,漢服幾乎成了一種信仰符號(hào),找回民族自信是當(dāng)時(shí)許多同袍迫切的需求。當(dāng)同袍們談?wù)撈稹疤臧l(fā)易服”的一場(chǎng)場(chǎng)暴行,那種憤怒由心中勃發(fā),并希望讓身邊人知道這段歷史。也是在當(dāng)時(shí),大大小小的漢服社團(tuán)是同袍們聚集的重要平臺(tái),舉辦活動(dòng)是宣傳漢服的主力手段。

時(shí)至當(dāng)下,同袍數(shù)量急劇增長,但社交平臺(tái)分散,不少同袍也本著“貴圈亂”,寧可野生的求生欲,對(duì)所謂的“漢服群體”敬而遠(yuǎn)之。但是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)社交形式,使得同袍很難再去系統(tǒng)了解這件服裝背后的思想意義,民族性不再是漢服所強(qiáng)調(diào)的主題,服裝性逐漸占上風(fēng)。盡管認(rèn)同“漢服是漢民族服裝”,多數(shù)同袍更愿意花時(shí)間在購買、開箱、穿搭、約拍上,漢服已逐漸成為生活中的一道甜點(diǎn)。我相信仍然有同袍將漢服視為一種民族復(fù)興的符號(hào),但從整個(gè)群體看,強(qiáng)調(diào)思想性的同袍逐漸式微,“剃發(fā)易服”成為了漢服歷史中一帶而過的一筆。

這樣的對(duì)比,也許會(huì)引起一些近兩年“入坑”同袍的不適感。我要明確的一點(diǎn)是,我所對(duì)比的是一個(gè)整體態(tài)勢(shì),并非針對(duì)某一類人、社團(tuán)或個(gè)人。如有冒犯,還請(qǐng)見諒。

在貼吧回看漫畫時(shí)候,

正好看見當(dāng)時(shí)吧友喜歡用的漢服簽名圖,

像這樣以群體、口號(hào)等形式宣傳漢服的簽名圖在當(dāng)時(shí)非常普遍,這是比較常見的一款

《君思故鄉(xiāng)明》這部漫畫如今發(fā)布十年,對(duì)老同袍來說,他們是自己年輕時(shí)候的側(cè)影,對(duì)新同袍來說,他們是漢服復(fù)興運(yùn)動(dòng)的先鋒形象,是漢服復(fù)興的歷史長河,該漫畫更是精品的漢服運(yùn)動(dòng)知識(shí)讀本。

曾經(jīng),是一群傻傻的年輕人,想要為自己的民族做點(diǎn)什么,傻傻地穿起“不合時(shí)宜”的服裝,愿意在街上被人指指點(diǎn)點(diǎn),與出言不遜的路人爭得面紅耳赤。

更遠(yuǎn)的曾經(jīng),是一群人,為了自己民族的氣節(jié),死守衣冠,寧可留發(fā)赴死也不愿易服茍活。當(dāng)我們回想起漢服是如何一步步重回社會(huì)視野的艱辛,才會(huì)珍惜當(dāng)下來之不易的局面。

漫畫中表現(xiàn)的是十年前漢民族服裝與社會(huì)認(rèn)知不平衡的矛盾,十年后的今天,漢服仍然有它的矛盾與尷尬,例如社會(huì)資本與漢服同袍在漢服話語權(quán)上的存在種種博弈,漢服同袍的認(rèn)知側(cè)重逐漸從“漢”轉(zhuǎn)向“服”,漢服面臨與古風(fēng)圈、cos圈、二次元等同的隨時(shí)會(huì)“退坑清衣”的現(xiàn)狀……如何讓漢服在走向社會(huì)的過程中不產(chǎn)生扭曲,則是當(dāng)下同袍們應(yīng)該注意的問題了。

- 下一篇: 進(jìn)來瞧瞧,這些漢服通用詞匯你能答出多少?

- 上一篇: 穿漢服的三十個(gè)理由,你中了嗎?