摘要:意氣驕滿路,鞍馬光照塵。借問何為者,人稱是內(nèi)臣。

來源:地球知識局(diqiuzhishiju) 作者:豆腐乳

白居易當年去參加科舉考試,來到長安,便拿著自己所寫的詩歌去拜見著作佐郎顧況。顧況看到他的名字,盯著他看了好一會,說:“長安米貴,居住不容易啊!”

中年員工總是喜歡嚇唬新人,古今中外都是如此。不過顧況也并沒有瞎說。白居易去長安考試那年是806年,唐憲宗剛登基,漕運不大穩(wěn)定,所以關(guān)中糧價高昂。而在唐朝漕運問題更大的時候,別說白居易這種職場菜鳥,就連皇帝都會有生命危險……

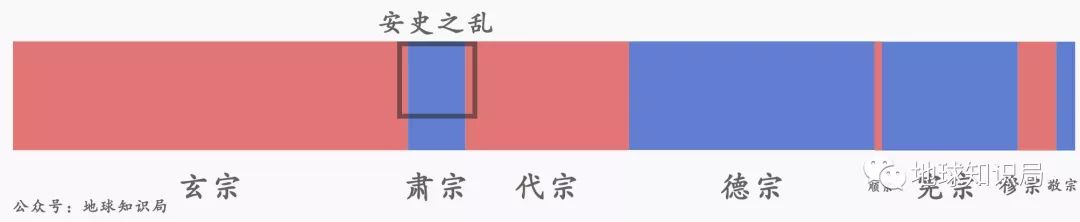

按在位時間看,玄宗之后的唐朝皇帝

也是越來越不易了

嗷嗷待哺的關(guān)中

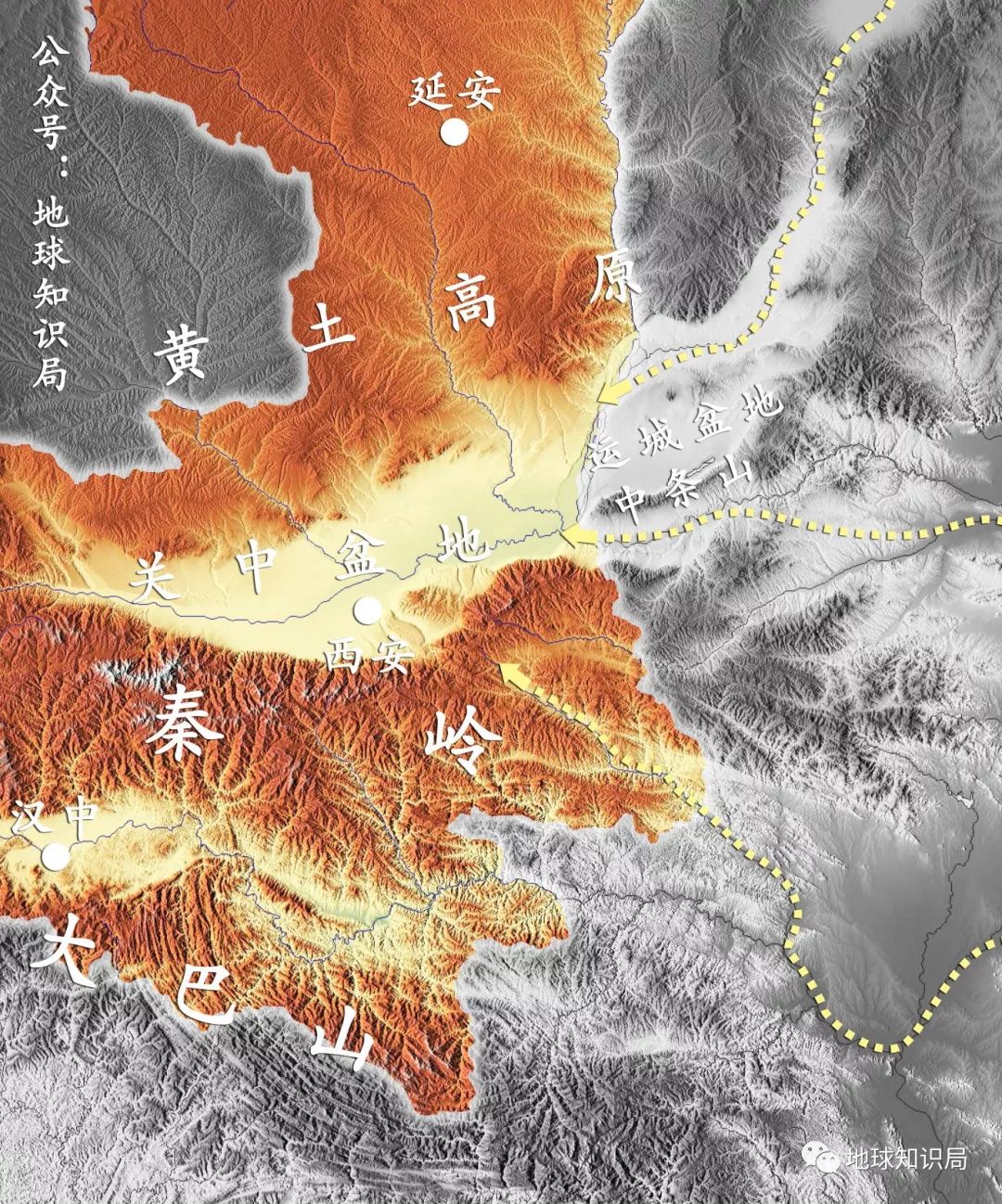

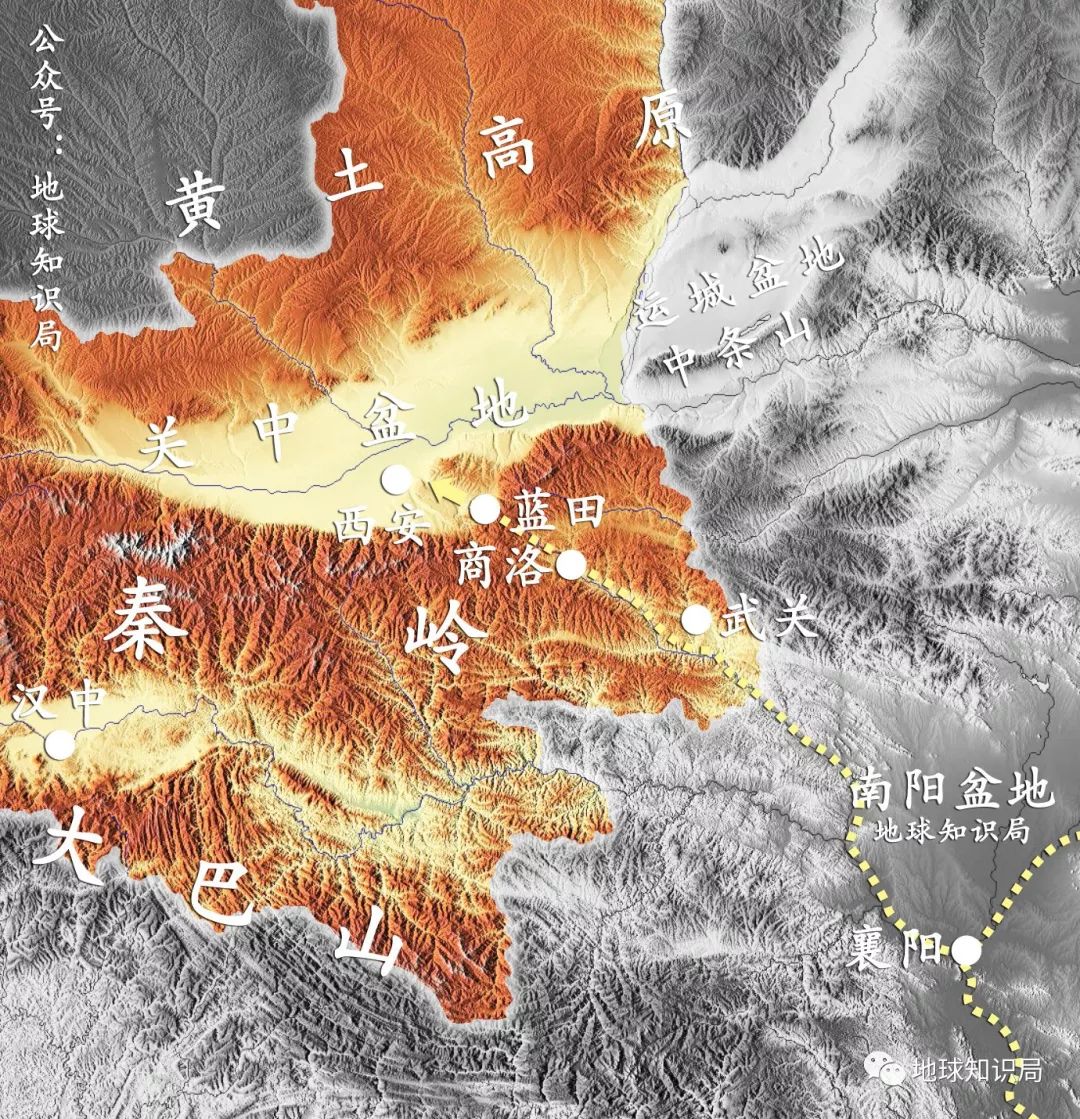

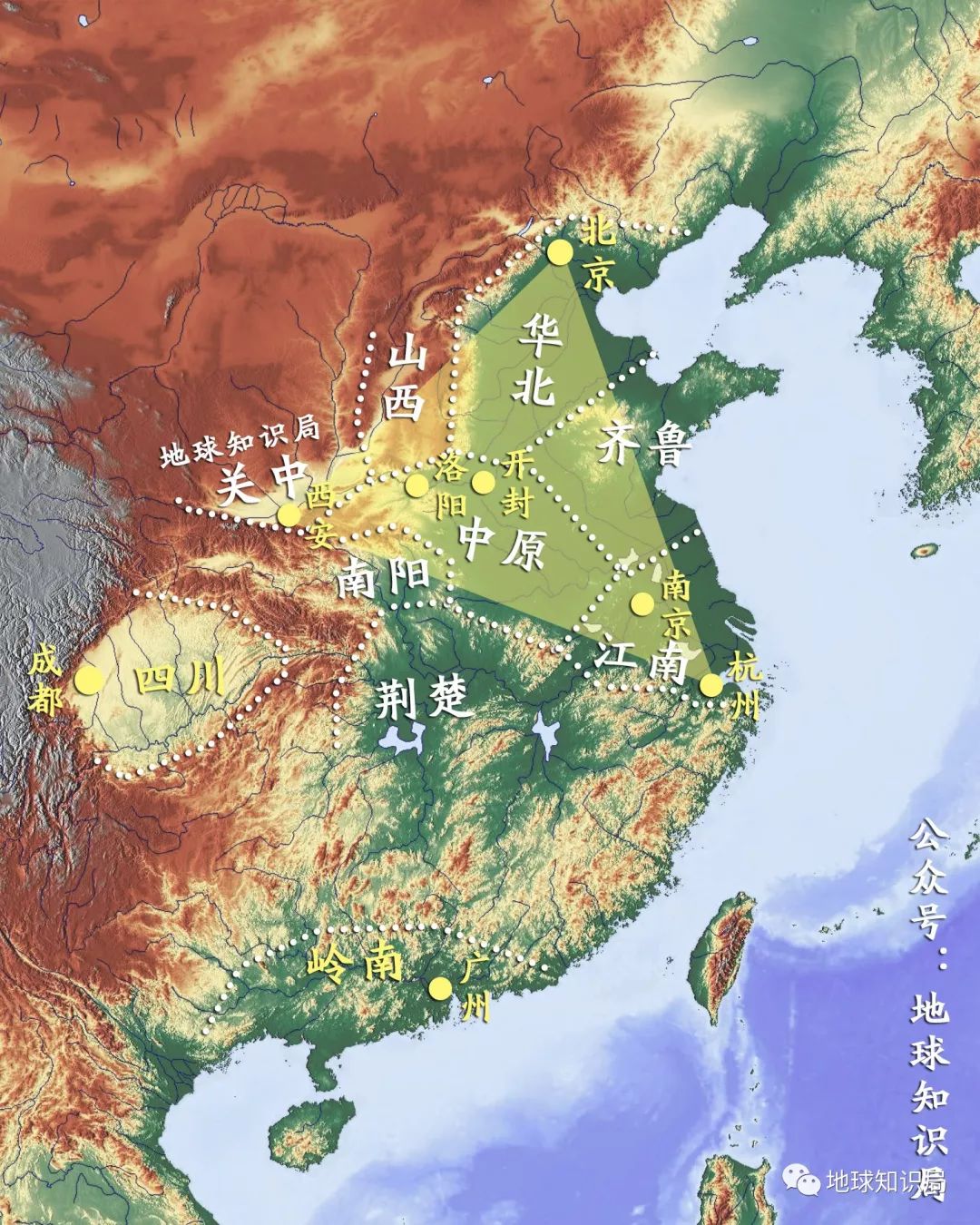

根據(jù)司馬遷的考證,長安所在的關(guān)中盆地是第一代天府之國,是中央帝國熟地里較早得到強力開發(fā),用于供養(yǎng)大量人口的地區(qū),加之關(guān)中水患較少,當時的自然環(huán)境也未被嚴重破壞,穩(wěn)定性優(yōu)于當時的華北平原。

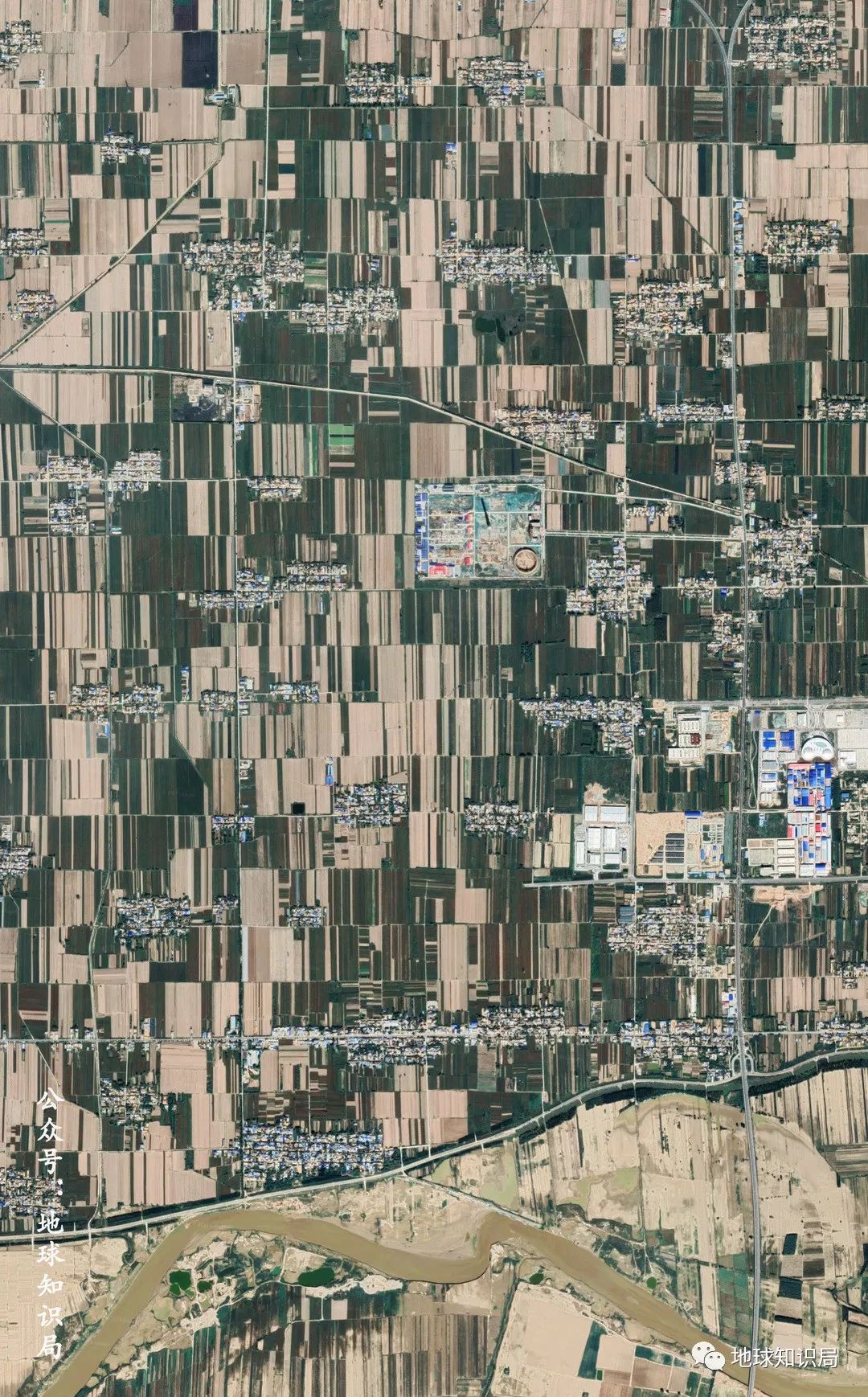

渭河沿岸,整整齊齊

(陜西渭南市附近-渭河北岸)

但是等到西漢年間,為了加強中央集權(quán)而徙天下豪強至長安附近,加上日益膨脹的公務(wù)員隊伍與開銷巨大的軍隊,關(guān)中盆地的糧食越來越不夠吃了,得從關(guān)東調(diào)運糧食,即漕運。

關(guān)中還是過于狹小了

即使算上“河?xùn)|”,支撐首都地區(qū)也感吃力

而從關(guān)中出發(fā)向北向西的戰(zhàn)爭與擴張

也是沉重的負擔

當時的漕運就已經(jīng)是件麻煩事了,《史記·河渠書》就記載:“漕從山東西,歲百馀萬石,更砥柱之限,敗亡甚多,而亦煩費。”

山河險固是關(guān)中在軍事上的優(yōu)勢

但也導(dǎo)致對外交通較困難

以當時的技術(shù),華北百馀萬石運到長安還能剩多少?

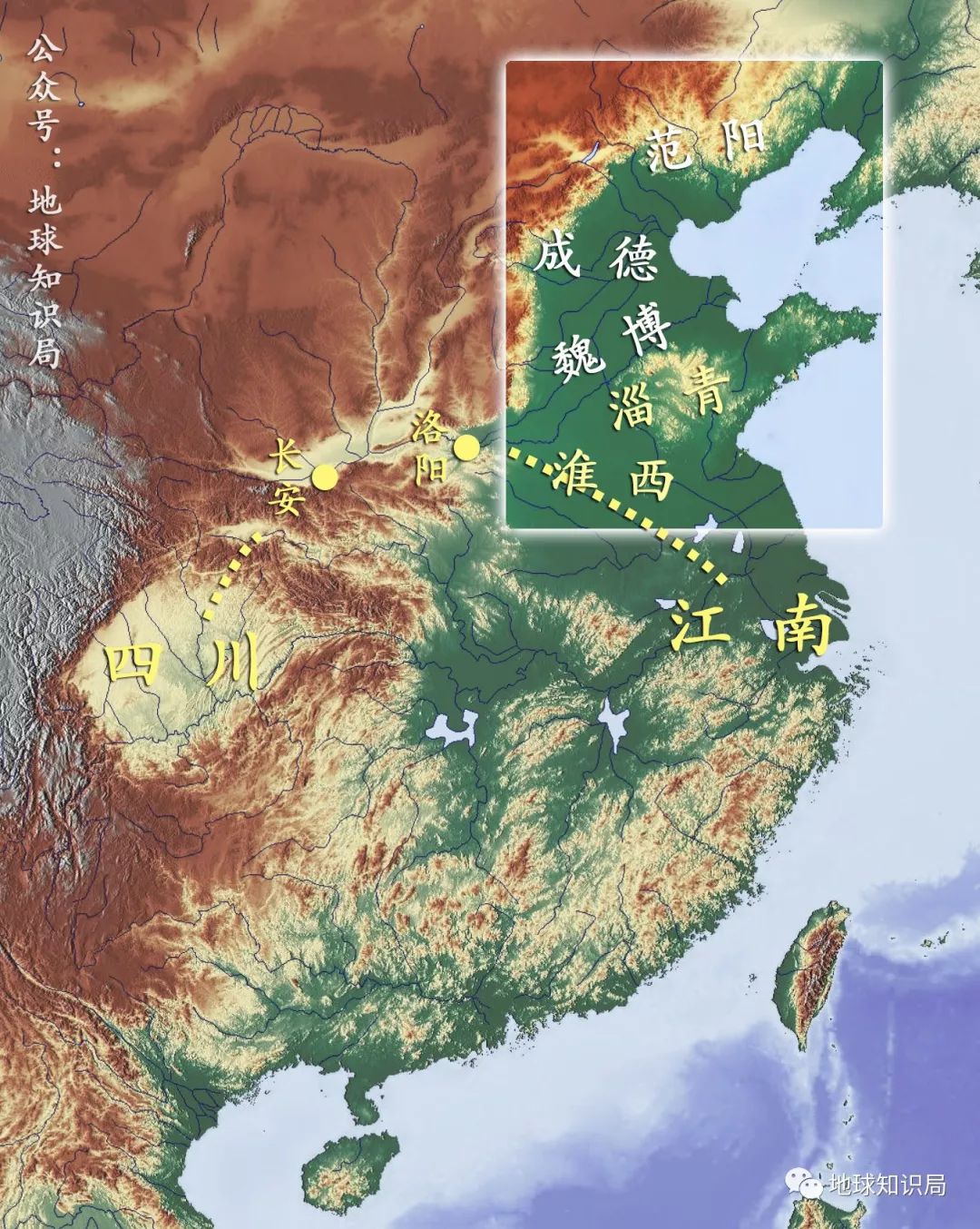

等到唐朝,由于關(guān)中地區(qū)植被大量破壞,耕地過度開發(fā),關(guān)中盆地的產(chǎn)糧能力甚至連西漢都不如,而人口密度很大,糧食不夠吃就只能從關(guān)東調(diào)運糧食,漕運對唐朝就更為重要。

更多的人口-更多的水利建設(shè)和耕地

盆地周邊那些相對狹小的高地肯定是要開發(fā)出來了

(陜西蒲城縣東北部-洛河沿岸)

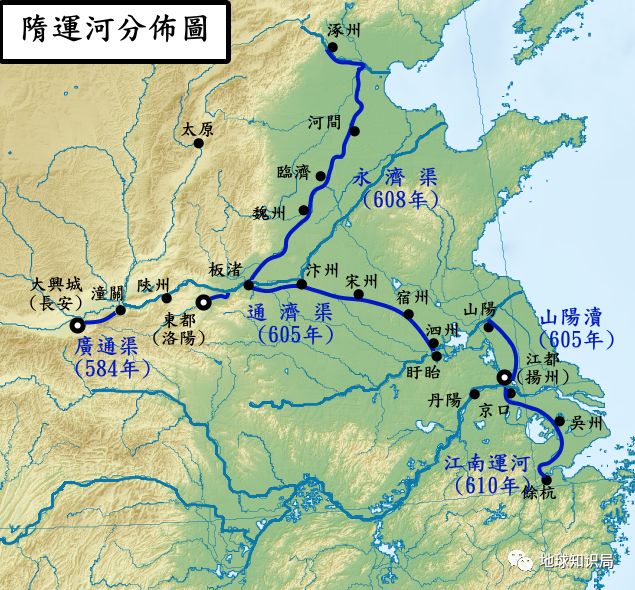

幸運的是,隋朝開鑿了大運河,沿著運河進行漕運要方便很多。由于經(jīng)濟重心的南移,唐朝糧食供給主要來自江淮地區(qū),主流的漕運路線是運河漕路,即通過大運河南段的江南運河、邗溝、汴渠北上,入黃河后逆流而上到長安。

隋朝大力建運河也是考慮到

整合長期分裂的南北方,以及向關(guān)中運糧

(來自wikipedia-隋唐大運河)

其中難度最大的一段是洛陽至陜州的三百里。這段路程如果走水路,黃河三門砥柱山一帶灘險浪急,“多風(fēng)波覆溺之患,其失常十七八”。如果走陸路也很難走,成本極高,“率兩斛計傭錢千”,運費就遠超運的糧食價值了。

現(xiàn)在建起了大壩和水庫

水面甚至顯得很寬闊,以前不是這樣的

(來自wikipedia)

唐中宗年間的將作大匠楊務(wù)廉想到的辦法是鑿棧道,役使民夫拉纖以拉著漕船逆流而上過三門,結(jié)果纖繩經(jīng)常繃斷,導(dǎo)致民夫掉落山崖而死。楊務(wù)廉就謊報民夫逃跑了,把民夫的父母妻兒抓起來,“人以為苦”,民間筆記小說里寫道沿路老百姓痛哭不已,罵楊務(wù)廉是“人妖”。

三門峽是那么好過的?

當時三門峽還難以通航

而陸上轉(zhuǎn)運又大幅抬升了成本

(河南三門峽市澠池縣附近-黃河兩岸)

哪怕從關(guān)東運糧食到關(guān)中能解決部分問題,盛唐時代關(guān)中年景不好的時候,皇帝照樣得移駕東都洛陽找食吃。唐高宗、唐玄宗兩大盛世皇帝都得出門要飯,可見唐朝的漕運壓力有多重。

高宗、武則天、玄宗都曾往返

長安沒飯吃了就要帶著文武百官去洛陽吃飯

確實也是有叫“神都”的資格

開元年間,裴耀卿改革漕運,采取分段運輸、節(jié)級轉(zhuǎn)送的辦法,漕運量達到了每年二百多萬石糧食。天寶年間,渭水之南又開了新漕渠,可將永豐倉和三門倉儲米運抵長安,年運量達四百萬石——這已經(jīng)是盛唐時期漕運運量頂峰了。

而在河西走廊和西域方面

與吐蕃和中亞諸國的紛爭不斷

唐軍都要靠這四百萬石來作為補充

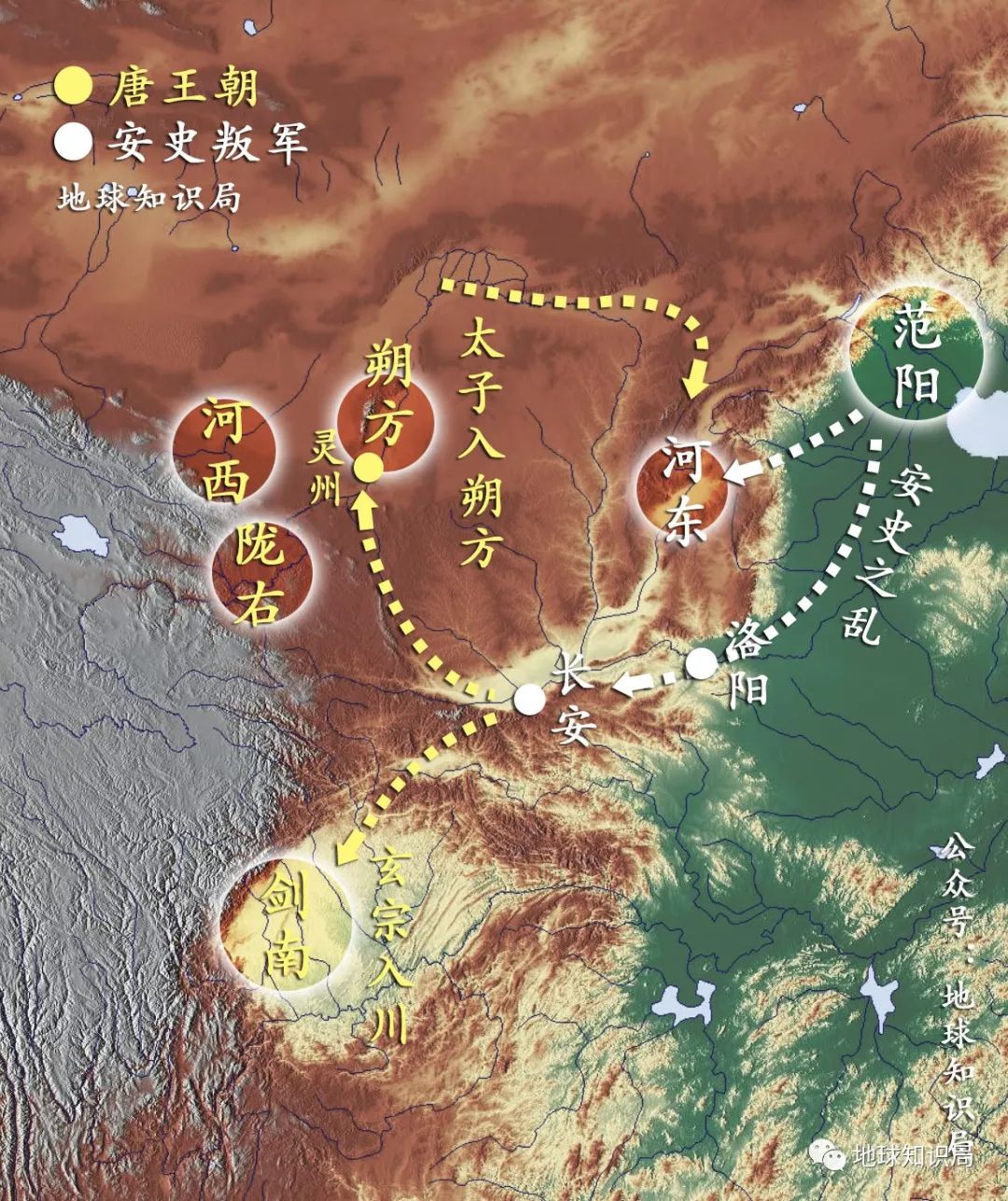

最早的危機出現(xiàn)在唐玄宗天寶十四年(755年),安史之亂爆發(fā),叛軍很快占據(jù)了中原,甚至一度攻克長安和洛陽。叛軍切斷了運河漕運,占領(lǐng)了長安,遠在靈武的唐肅宗需要糧食,則要仰仗江漢漕運應(yīng)急。

兩都盡失,如果唐王室得不到軍隊和糧食的補充

怕是要就此GG了

然而援軍在西北,糧食卻在東南

玄宗倒是去了有糧食的蜀地

(《明皇幸蜀圖》,來自wikipedia)

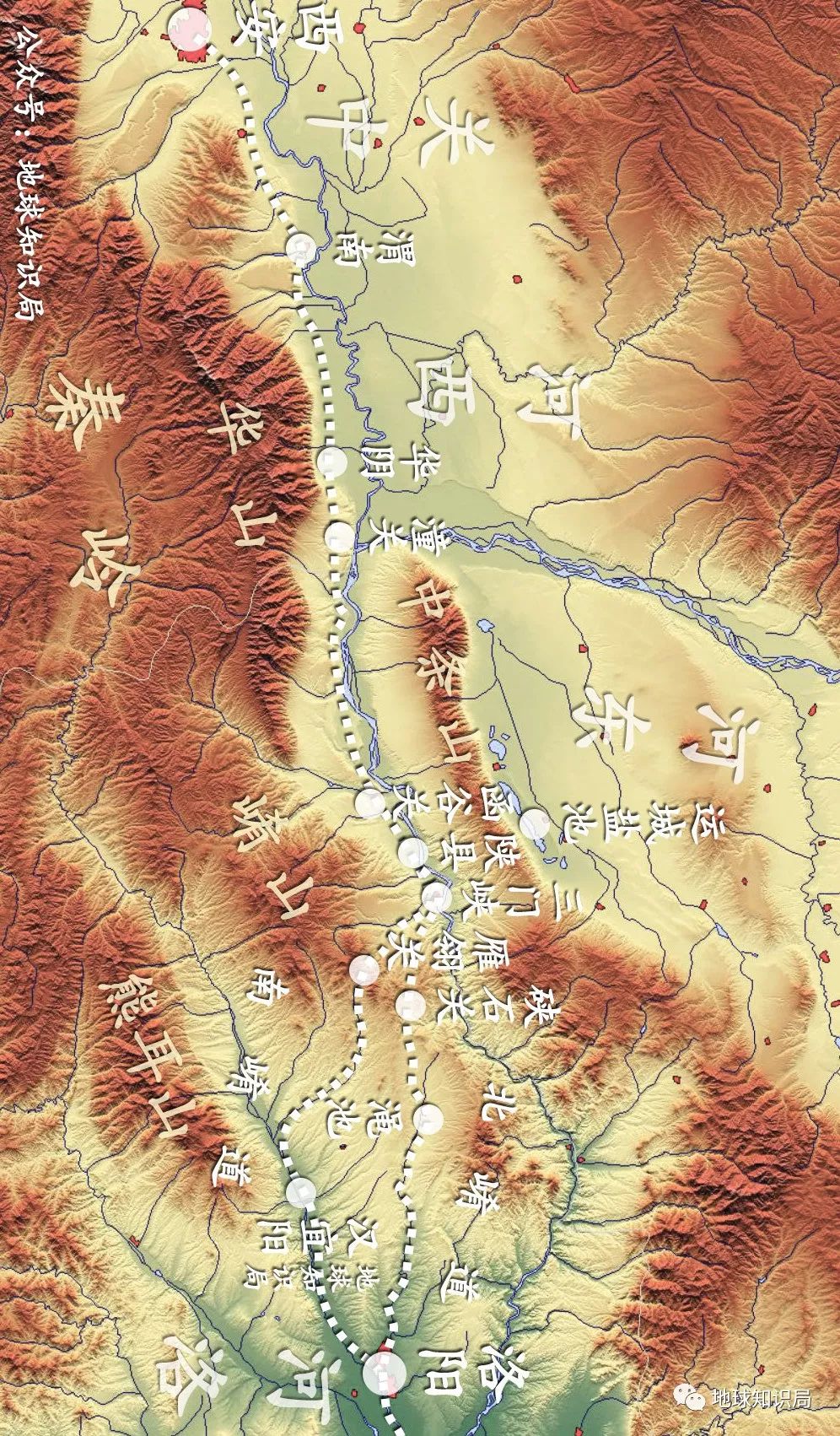

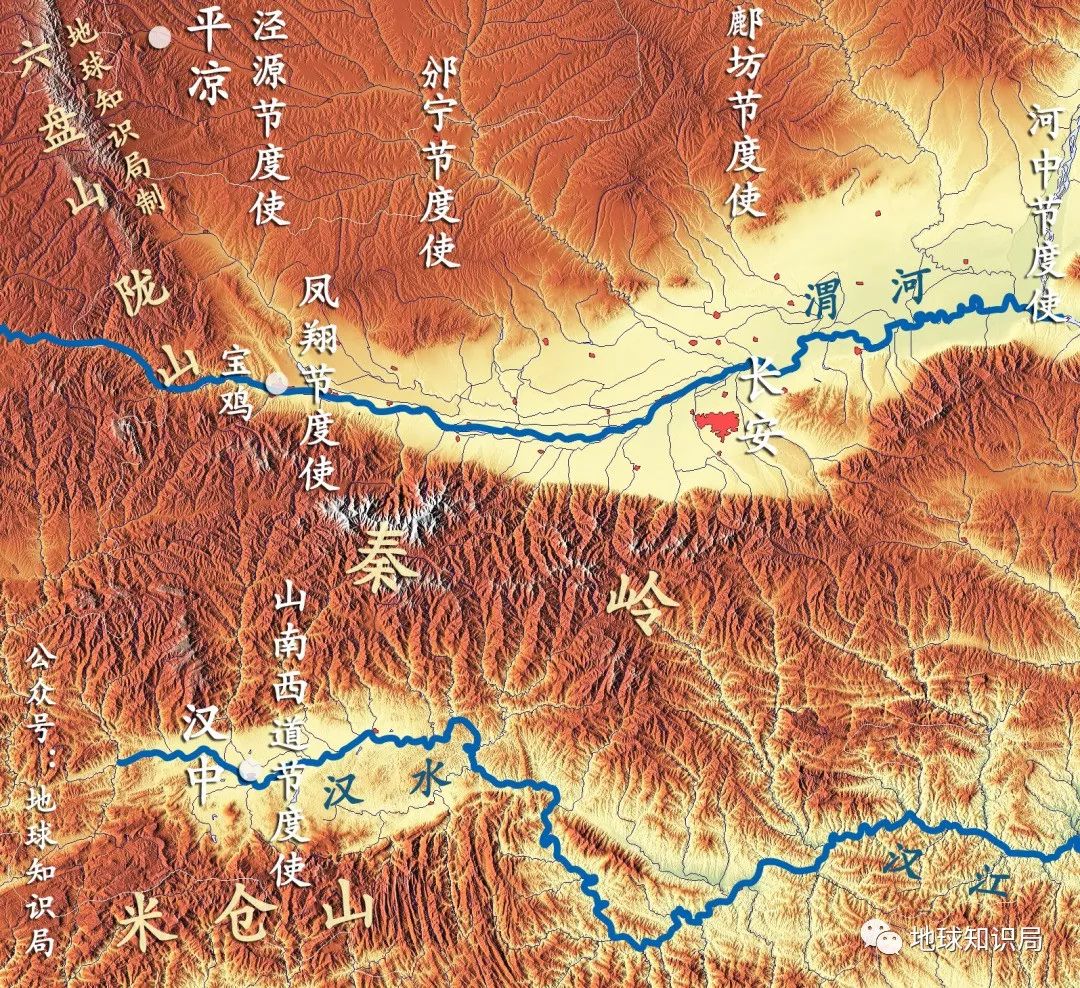

江漢漕運最早的道路是商山-武關(guān)路,從襄陽城西北行抵達內(nèi)鄉(xiāng)縣,出武關(guān)到達商洛縣,又向西北,出藍田關(guān),經(jīng)藍田縣,直至都城長安。

這也是一條從漢江-南陽盆地方向入關(guān)中的傳統(tǒng)路線

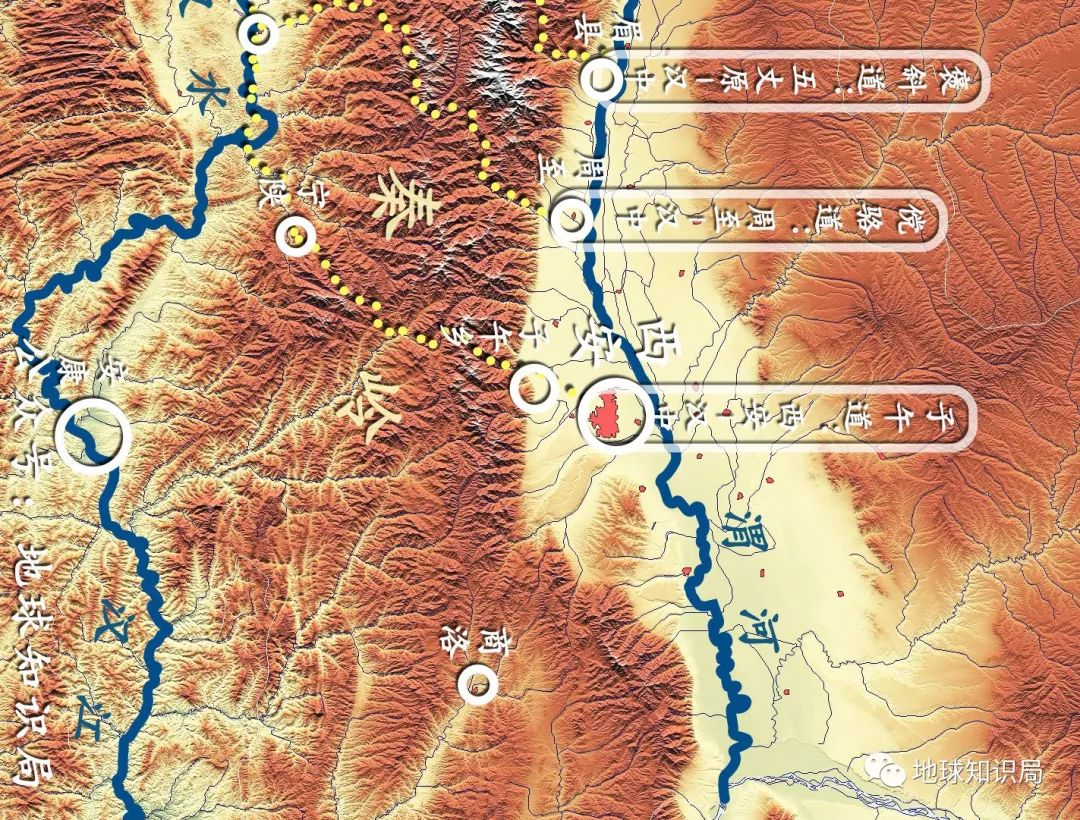

安史之亂后叛軍打入關(guān)中,堵塞武關(guān)。江漢漕運又開發(fā)出上津路,自襄陽逆漢水而上,至均州,再向西北到達上津縣(今上津鎮(zhèn)),再由上津縣西行到達西城縣(位于今安康市)。再西行至梁州(在今漢中市),向北經(jīng)子午道、褒斜道或陳倉道入關(guān)中。

經(jīng)過武關(guān)、商洛的路線走不通

結(jié)果就是要繞非常遠的一段

雖然很多條,但沒有一條好走的

從經(jīng)過的地點可以看出,江漢漕運主要是在陸路上繞行,又要翻過秦嶺,非常不便。戰(zhàn)時運河漕運斷絕,需要依賴江漢漕運,可以不計運輸成本,戰(zhàn)后畢竟還是要回到運河漕運。

運糧運到漢江上游

也只能是不計成本了

汴渠溝通黃河與淮河,黃河泥沙量大容易淤塞汴渠,所以要定時疏浚。然而安史之亂期間做不到疏浚汴渠,于是汴渠堵塞。唐代宗寶應(yīng)二年(763年),安史之亂平定,唐代宗任劉晏為轉(zhuǎn)運使,開始治理漕運。

淤塞的樣子,可以參考下黃河故道

(河南民權(quán)縣附近-黃河故道兩岸)

劉晏在很小的時候就被稱作“神童”,九歲(一說七歲)的時候就寫了文章吹捧唐玄宗。唐玄宗對他的才能大為驚異,封劉晏為太子正字。《三字經(jīng)》上就有“唐劉晏,方七歲。舉神童,作正字”,小小年紀就被唐玄宗封了官,后來又主導(dǎo)了改革漕運在內(nèi)的一系列改革,可謂一代能臣。

上任第二年劉晏便征發(fā)民工疏浚汴渠,重新打通了黃河和淮河之間的運輸渠道。

劉晏重新恢復(fù)了裴耀卿分段運輸?shù)霓k法,長江船只到揚州,汴渠船只到河陰,黃河船只到渭口,渭水船只到長安。在接運點設(shè)置倉庫,糧食運到就入倉儲藏,適時準備下段起運,這樣每段的糧食都可以就近調(diào)運而不是等待遠處運來,船工運輸距離也大大縮短,不必走完全程,只負責(zé)自己的一段,更熟悉水情,確保運輸安全。

劉晏還把造船和雇傭船工的活改由政府包辦,在他的治下,新造的漕船能因地制宜又堅固耐用,裝載量大;雇傭工人付錢合理,船工積極性大增 。而在三門一帶,劉晏依然用拉纖的辦法,只不過換上了堅實的纖繩,就挽救了大量纖夫的生命。

經(jīng)過劉晏的改革,運河漕運恢復(fù), 每年運量可達四十萬石,最多時達一百一十萬石。雖然比不上盛唐時候的運量,但也解了安史之亂后唐朝朝廷的燃眉之急。

相比運量多少

最關(guān)鍵的還是安全問題

此時華北已經(jīng)遍地藩鎮(zhèn)

唐王朝這種一根運河連著兩頭的辦法風(fēng)險巨大

盡管如此,運河漕運振興很大程度上是建立在劉晏本人的出色才干和廉潔品格基礎(chǔ)上的,他自己及也對此有所預(yù)料。

比如剛開始造船時,他定下來每艘船撥錢百萬,有人認為正常的船只造價還不及撥款的一半,建議他削減一半費用。可他知道,他治下可以保證預(yù)算都在船上,但繼任者貪贓枉法,壓著線給錢船的品質(zhì)就難保了。所以他堅持多花錢造船,為以后的貪贓枉法留了余量。

米已至陜,吾父子得生矣

唐代宗對劉晏很是器重,把他比作蕭何。然而唐代宗兒子唐德宗即位后,聽信讒言逼死了劉晏,由此也可以看出唐德宗識人不明。

很快唐德宗就付出了代價。

安史之亂后,藩鎮(zhèn)割據(jù)的形勢逐漸形成,各地驕兵悍將愈發(fā)不聽朝廷號令。唐德宗本來命令李希烈討伐其他叛亂的藩鎮(zhèn),卻沒想到激發(fā)了李希烈的野心,李希烈也反動叛亂,并在攻下了汴州(今開封)后稱帝。

從長安轉(zhuǎn)移至洛陽,從洛陽轉(zhuǎn)移至開封

很明顯,下一個時代就是開封的時代

眼看李希烈鬧得越來越大,急了的唐德宗趕緊調(diào)遣涇原節(jié)度使的軍隊前去鎮(zhèn)壓。涇原軍經(jīng)過長安,本以為為朝廷效勞能得到很多賞賜,卻不料唐德宗任命的大臣又貪婪又愚蠢,不僅沒給賞賜,還只給涇原軍粗茶淡飯。氣得涇原軍士兵發(fā)動兵變,要不是唐德宗跑得快,怕早就死在亂軍中了。

在隨后的一年里,李希烈占據(jù)汴州,堵塞運河漕運,涇原軍和朝廷在關(guān)中大戰(zhàn),這就導(dǎo)致不僅糧食運不進關(guān)中,關(guān)中的糧食生產(chǎn)也受到戰(zhàn)爭的干擾。

以至于在平定李希烈叛亂的那一年,關(guān)中糧食庫存已經(jīng)用光,禁軍中有人摘下頭巾,在路上大喊:“拘吾于軍而不給糧,吾罪人也!”這禁軍都餓急眼了,眼看就要再次兵變。

由此可見,唐朝皇帝應(yīng)該不會被餓死——在餓死之前可能就死于兵變了。

到唐朝后期,長安周邊已經(jīng)遍布節(jié)度使

李唐王朝小心翼翼的以節(jié)度使制節(jié)度使

最終連關(guān)中都不能自己說了算

唐德宗憂心忡忡,不過好在韓滉將三萬斛米運到陜州,唐德宗大喜,對太子說:“米已至陜,吾父子得生矣!”關(guān)中的饑荒持續(xù)了數(shù)年,軍民都餓得又黑又瘦,餓久了之后突然吃太多的,又撐死了五分之一的人。

這件事也能體現(xiàn)出汴州在運河漕運路上的重要程度。然而朝廷并沒有吸取教訓(xùn),在李希烈叛亂被鎮(zhèn)壓下去后,唐德宗貞元八年(792年)至貞元十五年(799年),汴州共爆發(fā)五次兵變。

由此可見唐德宗統(tǒng)治時期,漕運就沒幾年安穩(wěn)。他

- 下一篇: 立夏 | 與春揮手,與夏相守

- 上一篇: 和古人相比,我們的內(nèi)衣都弱爆了...