摘要:今天我們就從,古人的稱謂和日常的社交禮儀,來看看中國的“禮”

中國具有五千年文明史素有“禮儀之邦”之稱

中國人也以其彬彬有禮的風貌

而著稱于世

禮儀文明作為中國傳統文化的

重要組成部分

內容豐富、涉及范圍廣泛

幾乎滲透于古代社會的各個方面

今天我們就從

古人的稱謂和日常的社交禮儀

來看看中國的“禮”

古人的社交禮儀

日常用語篇

頭次見面用久仰

很久不見說久違

認人不清用眼拙

向人表歉用失敬

請人批評說指教

求人原諒用包涵

請給方便說借光

麻煩別人說打擾

不知適宜用冒昧

求人解答用請問

請人指點用賜教

自身意見用拙見

看望別人用拜訪

賓客來到用光臨

陪伴朋友用奉陪

中途先走用失陪

迎接表歉用失迎

別人離開用再見

請人不送用留步

歡迎顧客稱光顧

答人問候用托福

老人年齡用高壽

讀人文章用拜讀

請人改文用斧正

對方字畫為墨寶

招待不周說怠慢

辭謝饋贈用心領

問人姓氏用貴姓

回答詢問用免貴

表演技能用獻丑

別人贊揚說過獎

答人道賀用同喜

請人擔職用屈就

暫時充任說承乏

良言一句三冬暖

惡語傷人六月寒

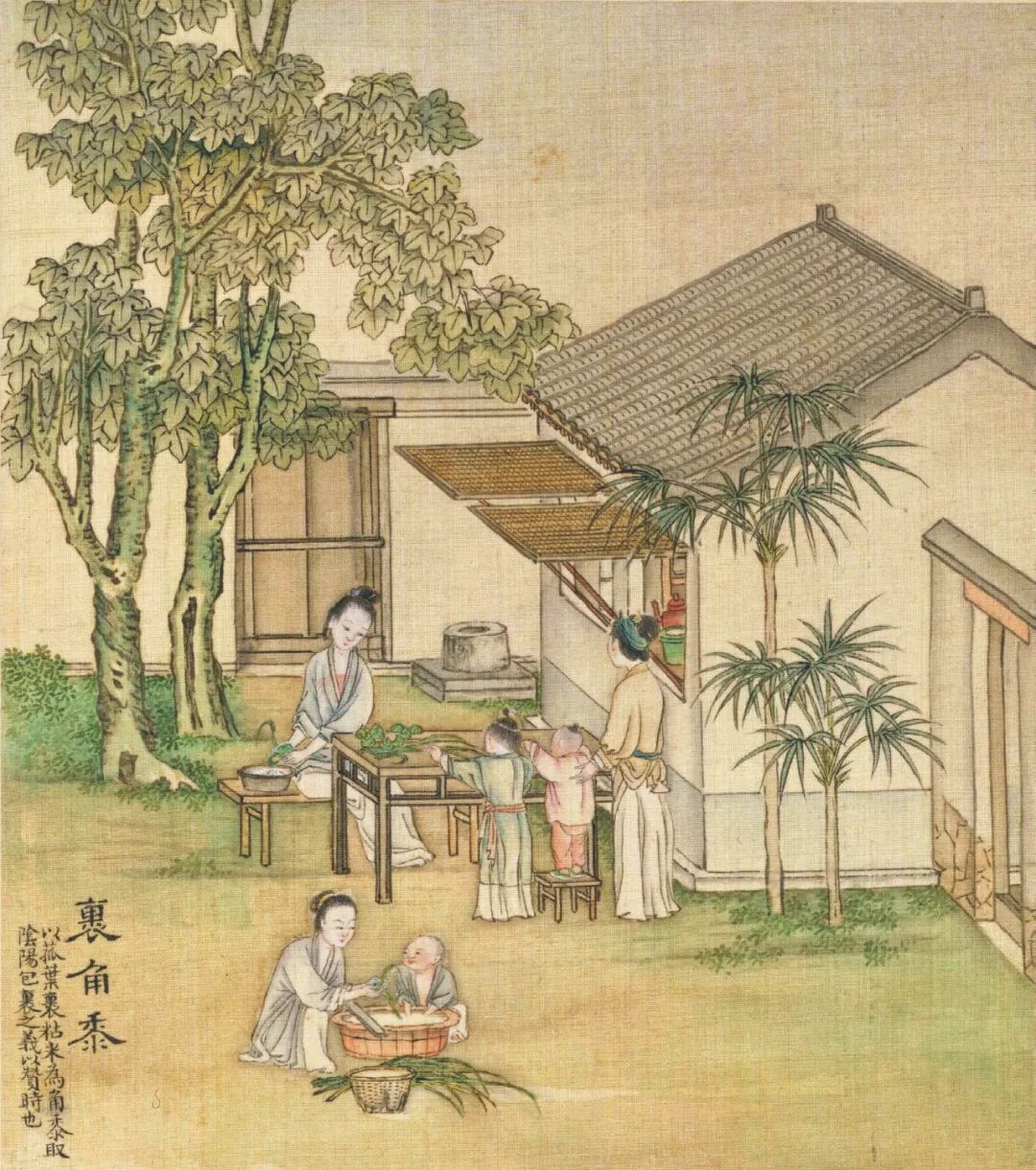

古代宴請篇

一、筵席

古人宴饗形式稱作筵席,以鋪在地上的坐具而得名。所謂“筵”,就是鋪在地上的葦蒲編織物,而“席”則是置在“筵”之上、質料更為細密的萑草編織物或皮料。隆重的筵席周長有一丈六尺。禮書說天子之席五重,諸侯之席三重,大夫再重。考究的席以帛綴邊。

二、座次

古人筵席席面一般是4人,一個方向一個人。設在“堂”上的筵席比較正式,座次一般以南向為尊,故主賓座位在北,而主人、副賓、主方陪同座位則分別在東、南、西,西座為末座。而設在“室”內的宴飲活動,帶有因私性質,多以東向為尊,故主賓在西,而主人、副賓、主方陪同分別在北、南、東,東座為末座。

三、食前禮

食前要“攝衽盥漱”。攝衽是系好衣帶,整好衣襟,衣冠整齊入席;盥漱是洗手漱口。古之習慣,用手抓食,手宜潔凈。這既是衛生要求,也是一個人的修養所必須的。直到今天,我們仍堅持飯前洗手,是與古禮一脈相承的。

四、擺食

宴席上的食品擺放要遵循禮制。官員、貴族享有特權,食品豐盛、擺放講究,列鼎(煮食器物,三足兩耳)而食,如諸侯用九鼎配八簋(guǐ,盛食器具,圓口兩耳),卿和上大夫用七鼎配六簋等;還有“上大夫八豆(高座盤),下大夫六豆”等等。

古人與今人相同,慣用右手,所以就將胾(zì,肉塊)、菜、羹、酒、醯(xī,醋)、醬等方便食用的東西放在右手邊,而把殽(xiáo,帶骨的肉)、膾、炙、蔥、飯等相對麻煩一些的食品置于左手附近。古人憑俎案而食,人各一份,與后世的合桌共餐不同,故“其設要方”,即食品擺置要方整。

五、進食

進食前,先象征性地薦祭先人,稱為汜祭,或遍祭、周祭。進食次序:先食后飲,先菜后肉,先飯后果品。

入席之后要看主人示意或動作,不能貿然食之。這一點,今天仍是應當遵循的禮儀。

天子、諸侯以及貴族的宴席,還要演奏音樂。當時常見的音樂,就是敲擊鐘磬。再加上在鼎里煮肉供食,這就組成了一副鐘鳴鼎食的壯觀進食場景。在進食過程中,賓主擇吉言祝酒致辭,也是不可缺少的。這與今人在宴會上講話、祝酒,為友誼、健康干杯,實際是一回事。

過去,主人以酒敬客,稱為“獻”,獻用醴(lǐ,甜酒),客不能盡飲,僅品嘗一下而已。勸客飲酒,稱為“酬”。客以酒還敬主人,稱為“酢”(zuò)。飲而不相酬酢,稱為“醮”(jiào)。古時已有以酒相罰的習尚,稱為“浮”。

六、餐飲具

至春秋戰國時期,抓食習俗越來越少,餐具、酒具已得到全面推廣,現今餐具中的碗、盤、盞、杯、壺等以及勺、刀、叉、箸(筷子)等,都已成為百姓家里的尋常之物。后面說的“飯黍毋以箸”,大概是因為春秋戰國時期,箸主要用于夾菜,不像后世筷子使用得那么廣泛。另外,至春秋戰國時期,飲食器皿,普通人家多為陶制、木制,而貴族階層則用銅、漆、玉、金等制做。

縱觀歷史

禮節之多之全可謂是冠絕天下

舉凡宇宙之大、蒼蠅之微

只要我國人生活中所能碰見的事

具體到衣食住行

生死嫁娶等

無不有一套周全完備的禮節

篇幅有限

在這里小編就不一一列舉啦!

- 下一篇: 古詩詞中的漢服 | “香霧云鬟濕,清輝玉臂寒”

- 上一篇: 明朝人如何穿出時尚正月?