摘要:今天小編要給大家帶來一些人物小分享,閩南香道的非物質文化遺產傳承人陳建兵老師的故事,一起來了解關于香道的一些文化。

人物介紹:

陳建兵,同安人,廈門市香道研究會會長、廈門“妙吉祥”香道文化企業的掌舵人。十年前,他放棄了銀行工作的“金飯碗”,回鄉繼承了祖傳衣缽,始終如一堅持天然香事業。在他的帶領下,“妙吉祥”成為在中國甚至東南亞同業中都叫得響的金字招牌。四年前,妙吉祥香道文化企業所保護的“閩南天然香制作技藝”被錄入非物質文化遺產項目,陳建兵被命名為該項目代表性傳承人。

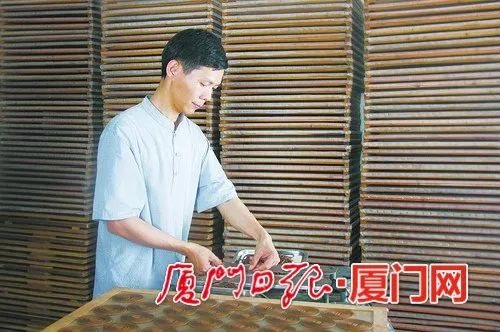

陳建兵在制香。

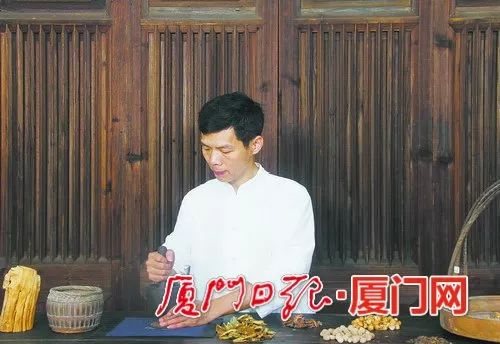

陳建兵在調香。

陳建兵在品香。

收香理香。

1、放棄“金領”工作 重拾祖輩手藝

從陳建兵的祖上算起,制香這門手藝已傳承百余年,到他是第五代。陳建兵說,中國的香及其文化具有延續性,即便在古時被視為偏遠地區的閩南,也有1000多年的歷史。我們可以很輕易地在諸如同安、海滄和廈門島內找到不少宋代及明清時期留下來的遺跡。比如同安的朝元觀,就保存有兩個宋代的體型碩大的石質香爐。還有海滄的霞陽、新垵一些古厝墻上、屋檐上的雕磚,都有以香爐為題材的裝飾物。朱熹在同安寫過一首詩,叫《香界》,表現的就是香在民間的廣泛使用。

然而,閩南天然香傳統制作技藝正面臨尷尬窘境,在市場經濟的推動下,原本完全依靠手工制作的閩南香紛紛轉為工業化生產,愿意學習傳統手工制香技藝的人越來越少。陳建兵說:“堅守天然香,是一份責任,如果不是父輩惦記著這門祖上的手藝,我可能也早就放棄了!”

11年前,他還是一家銀行的“金領”。一次偶然的經歷,讓他萌發了自辦制香企業的念頭。當時,由于他對香的獨到理解,一家香廠請他去做企業策劃。第一次走進制香車間,四處彌漫的化學用料氣味讓他大感意外;更意外的是,企業老板還希望他以“天然香”來做文化創意。想到與自己一樣的愛香人可能會被欺騙,他拒絕了這單生意后,重拾祖輩的手藝,開始了開發天然香的創業之路。

2、向自然靠攏 拒絕化學香

何為天然香?陳建兵引用了《說文解字》,“‘香’氣味芬芳,小篆從黍從甘。‘黍’表示植物谷物,‘甘’表示香甜美好,意為天然植物所散發的令人感覺美好的氣味。可見天然草木是香的生命。”

位于海滄馬青路的妙吉祥辦公大樓里,彌漫著清新的香料味。檀香、沉香、艾草、小茴香、丁香、豆蔻、蘇合、安息……在一樓的香料展示區以及二樓的香料車間,有著上百種制香原料。

他說,這些制香的原料全部是藥材,大都從藥材市場或藥農手中采購。天然香的香味清淡,若有若無,在干燥的情況下,保存越久香味越醇正。而化學香味道通常濃烈、刺鼻,久聞煩膩,顏色特別鮮艷。在崇尚自然的他看來,長久嗅聞化學香料,無異于吸“毒”。

讓百姓不吸“毒”,是他制香的初衷。但陳建兵沒少遇到難題。由于人工合成香料大量取代了天然香料,堅持天然香的“妙吉祥”曲高和寡。“化學香便宜啊,人們只關心價格,對是否天然興趣不大,我們甚至曾經出現一個月賣不動一支香的情況。”

由于從內心摒棄了使用化學香的念頭,他必須要對天然香的制作過程、標準有著深刻的認識。“昂貴的沉香我有做,便宜的艾草香我也做。”通過陳建兵多年的努力,“妙吉祥”的銷量年年看漲,客戶遍布國內各主要城市及澳大利亞、新加坡、馬來西亞等國家。

3、“制香不難,難在用心”

陳建兵對香的熱愛極深,從采香、選香、調香、擠香、收香、篆香、焚香、品香到香器品鑒,都爛熟于胸。

可以說,在制香方面,他很執著。

他要做“艾香”,需要艾草。同安的溪沿田邊四處產有艾草,作為同安人,陳建兵很清楚。但在研讀了《本草綱目》之后,他決定去李時珍的故鄉湖北蘄春,尋找藥用功效更好的“蘄春艾草”。

為此,他和當地居民深入交流,并且走進大山,尋找采集天然蘄艾作為材料標本。后經證實,蘄艾的效果的確如典籍中記載的那樣,他這才開始源源不斷地采購回來,進行深加工。

“炮制雖繁必不敢省人工,品味雖貴必不敢減物力”,這副對聯說的是同仁堂,但也完全可以套用在陳建兵的身上。

他在廚房里制作一道香料,往往需要三五個小時,而產品的窨藏,短則七天,長則三四個月。在“妙吉祥”的生產車間,除了擠壓成型等少數環節需要利用機器提高生產效率和保證美觀,其他包括挑揀、鋪陳、晾曬、分裝等在內的環節,他還是講究手工技藝。“就經濟層面講,手工攤入了大量的人工成本、時間成本,這不僅僅是表達對‘香’文化的一種恭敬,更是因為不是任何事都可以用機器替代。”陳建兵說道。

為了研制香料配方,陳建兵探究中國香道古籍,從前人的智慧中汲取靈感,開發研制出不同系列產品,從形狀細分就有立香、線香、盤香和塔香,從用途上區分有宗教用香、生活文化用香、養生香等。

陳建兵說,由唐至清,香是中國社會生活中不可或缺的一部分,做大和做強一個香文化企業只是他實現人生宏愿的一個載體。他還創辦了香道培訓學校、制香技藝傳習中心,與多家單位共同發起成立了廈門市香道研究會,建立了國內唯一的中國香文化產業發展基地和廈門市科普教育基地。他真實的愿望是,讓中國人回歸傳統的香道文化。

a

- 下一篇: 【茶道】漢服與茶道禮儀

- 上一篇: 【茶道】茶不是藥神,卻是身體的保護傘