摘要:頭服由稱頭衣,顧名思義為頭上的衣服,原始頭服分為帽、冠與巾三類。首先,帽子是保護頭部的衣著,為了防日曬,或者防風寒,往往取一片樹葉遮擋,久而久之,上訴遮擋物就規范了,變成了帽子。

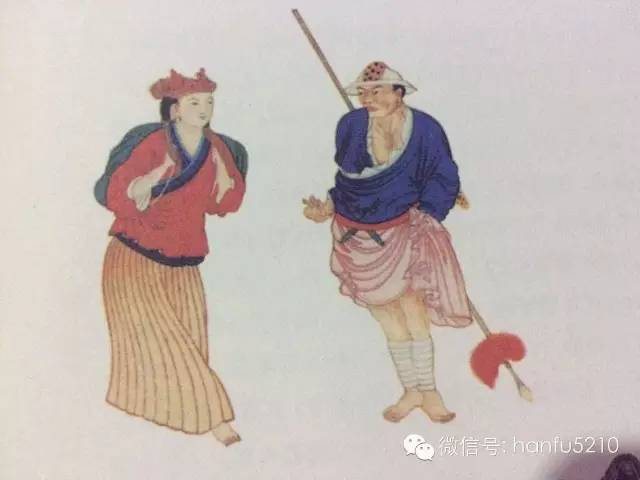

新石器時代遼寧牛河梁“女神廟”遺址出土人像

頭服由稱頭衣,顧名思義為頭上的衣服,原始頭服分為帽、冠與巾三類。首先,帽子是保護頭部的衣著,為了防日曬,或者防風寒,往往取一片樹葉遮擋,久而久之,上訴遮擋物就規范了,變成了帽子。

最早的帽子是用植物編織的,相傳鄂倫春族曾以樺樹的皮做帽子,這可能是夏天的防雨帽,因它無防寒功能,臺灣原住民,藏族以藤編制帽子,基本就是一種頭盔,是打仗的防身服飾。皮帽由來已久,《后漢書,輿服志》:“上古衣毛而冒皮”。

從考古資料看,史前也發現不少形制各異的帽子,如寶雞北首嶺仰韶文化遺址出土一件陶塑人頭,戴有平頂帽,冒頂還刻有鋸齒紋裝飾,甘肅秦安大地灣仰韶文化出土一件人形壺,頭部同樣戴一個平頂帽,有關平頂帽還出現于遼寧牛河梁“女神廟”等。

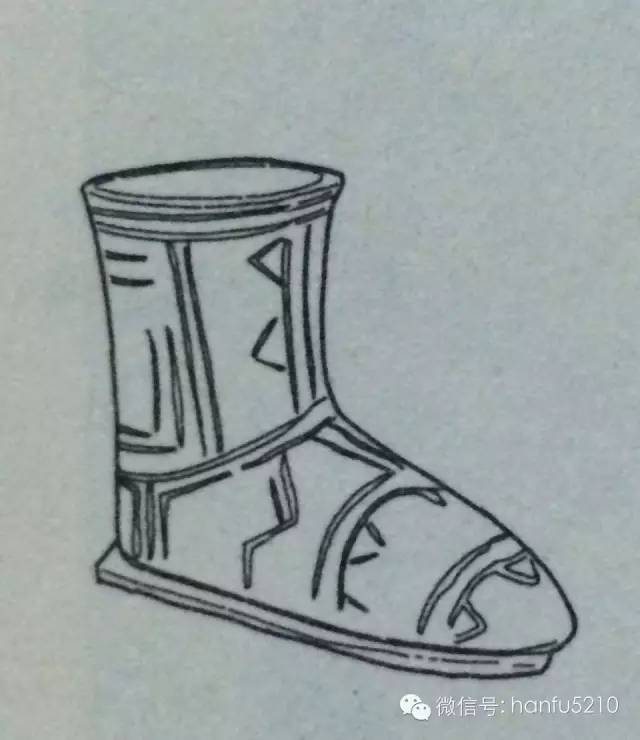

新石器時代紅山文化 遼寧建平牛河梁出土玉發冠

帽子發展到后來,又出現冠,冠主要起裝飾頭頂的作用,一般沒有護頭的功能,當然有些冠也可以固發。根據考古資料可以得知,遠在數千年前,人們已開始用冠來裝飾自己的頭,在遼寧建平牛河梁紅山文化的諸多墓葬中,出土了一批筒形玉冠,在當時的貴族這些玉冠象征著身份,地位和財富。

原始頭服應該還有一種頭巾,即以一塊獸皮和布料包裹頭部和頭發。頭巾的制作即簡單又隨意,應該是比帽子還古老的頭服,江蘇高淳墩頭出土一件玉人,其頭服相當大,很像一個大包頭,甘肅秦安寺嘴遺址出土一件人頭形器口陶瓶,人頭上也包有一塊很大的頭巾,幾乎把全部頭發都包裹在里面了。

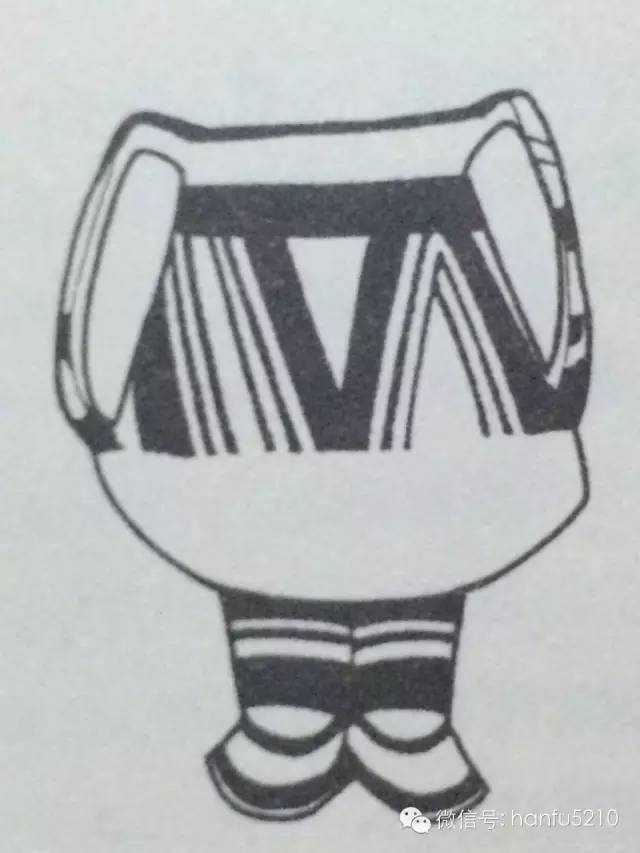

人類經歷過赤足的時期,當一部分人從“總是一樣炎熱的地帶”遷移到比較寒冷的地帶后,就不得不考慮足部御寒。最初的鞋,可能只是兩塊獸皮而異,后來逐步改進,成為了量腳裁制的鞋活靴。

從質地上劃分,有幾種類型:一是草鞋,草鞋流行于比較溫暖的地區,一種是鞋底帶高齒的木鞋,又稱木履和木屐,百越民族都喜歡穿,后來傳入日本,東北有一種皮鞋名烏拉鞋,是因為鞋內墊有烏拉草而得名。

關于足衣的起源,主要是適應保護腳的需要,但是人類生存的氣候,地理環境不同,發明足衣強烈程度也不同,至今生活在海南島,云南南部少數民族還保留著赤足而行的習慣。

- 下一篇: 你是否真正了解漢服?其實你一直都“誤會”它了

- 上一篇: 【茶道】漢服與茶道禮儀