摘要:最近央視熱播的綜藝《國家寶藏》,不光火了文物和博物館,更把人們的目光聚焦在古老而燦爛的中華文明之上。在第二期里,氣勢恢宏、音色清亮的曾侯乙編鐘驚艷了很多人。

最近央視熱播的綜藝《國家寶藏》,不光火了文物和博物館,更把人們的目光聚焦在古老而燦爛的中華文明之上。在第二期里,氣勢恢宏、音色清亮的曾侯乙編鐘驚艷了很多人。

曾侯乙編鐘作為中國古代音樂水平的代表,來歷非常不簡單。首先,它是我國目前出土數量最多、重量最重、音律最全、氣勢最為宏偉的一套編鐘,堪稱“編鐘之王”。

由 65 件青銅樂鐘和鐘架組成,共三層 8 組,鐘架重 1665 公斤,鐘架上的掛件重 2755 公斤。曾侯乙編鐘來自 2400 年前禮樂制度盛行的戰國時代,一出世就震驚了整個世界,被稱為“世界第八大奇跡”。

無論是香港回歸、北京奧運會、還是特朗普來華,編鐘都會作為傳統文化進行演出。2001 年,曾侯乙編鐘復制件赴巴黎展出,法國總統贊不絕口:“這是絕對的杰作,這是人類的奇跡。”

這件逆天的文物,對于中國人來說,還有更重要的意義:

曾侯乙編鐘的發現,打破了“中國的七聲音階是從歐洲傳來”的說法,證實了中國才是制造和使用樂鐘最早的國家。

十二律齊備,還能一鐘兩音,音域跨度達五個八度,只比現代鋼琴少一個八度。這證明了,早在戰國時代的中國,五度相生律就已經應用于實踐。而在 100 多年后的歐洲世界,希臘科學家畢達哥拉斯才剛剛提出“五度相生律”。

沒有重金屬,沒有朋克,沒有歇斯里底,只有穿透人心的緩緩而來,直擊心靈,這就是編鐘帶來的震撼力。因為編鐘的出世,有人甚至論斷說,中國古代在音樂領域的創造力,不亞于四大發明。

除了編鐘,古代樂器之豐富也是世所罕見。

即胡人吹奏的笳管,東漢女詩人蔡文姬以胡笳音色融入古琴中作《胡笳十八拍》,上世紀八十年代蒙古族樂器演奏家敖金生將其“復活”,現國內能夠演奏者百余人。

唐朝主要樂器,以管長一尺八寸而得名,音色蒼涼遼闊,能表現空靈、恬靜的意境。南宋以后一直被日本人傳承和發展,20 世紀后,通過日本傳播到世界其他國家。

在隋唐的壁畫和浮雕上,日本的繪本中經常出現。《孔雀東南飛》中有:“十三能織素,十四學裁衣,十五彈箜篌,十六誦詩書。“

一種大型擊打樂器,罄竹難書指的就是它。

最早的瑟有 50 根弦,后減為 25 根,李商隱“錦瑟無端五十弦”說得是它。

大概古樂器里流傳最廣的一個,旅游景點經常有一邊吹塤,一邊擺攤賣的,不過會吹的不多。

可以想象,在中國古代,有多少感動人心的音樂和曲調,如果它們都能流傳下來,或許地位不亞于莫扎特的古典樂。英國著名漢學家李約瑟博士曾說:中國人對樂器在音樂領域的應用與研究比世界上任何一個國家歷史都悠久,且有更高的造詣。

不過,可惜的是,中國古樂器大多失傳了,現在除了少部分作為文物發掘出來進行復制,大部分只能在古詩詞中存在了。

古樂器的失傳有很多原因,戰亂、攜帶不便、音色相近被取代。這些消失不可避免,但有幸流傳下來的,境遇卻遠不如編鐘一樣那么令人充滿自豪。

與編鐘帶來的底氣和自信截然相反,現代的民樂代表,讓人聯想到的往往卻是貧窮和落后。

電影《百鳥朝鳳》就講述了這樣一個哀傷的故事,在廣大的鄉村,嗩吶和民樂團逐漸被大提琴、社會搖所取代,走投無路的民間藝人只能走向乞討之路。這在現實中并不鮮見,有人開玩笑說,一提起民樂就不自主的聯想起三大組合:二胡和墨鏡,琵琶和輕功,古箏和馬上要斷的琴弦。特別是二胡和嗩吶,那些慘兮兮的形象正是它們面臨的現實。

人們平時聽古典,聽輕音樂,聽鋼琴曲很常見,但誰會沒事天天聽民樂呢?主角的困境,其實恰恰也是中國民樂長久以來的困境——在西洋樂器和流行音樂面前,民族樂器總顯得欠缺人氣和底氣。

這種文化自卑感卻不是沒來由的。不得不承認的是,在西洋樂器面前,民族樂器的確有它的局限性。

民樂缺乏低音樂器和多聲部樂器,所以難以進行像交響樂一樣的合奏,大部分樂器都偏向帶有個人感情的獨奏。

二胡,如果你以為它只能表達悲涼凄慘的感情,那你就太不了解二胡了。除了悲情的《二泉映月》,二胡還可以很有氣勢,像《賽馬》《空山鳥語》等都非常能振奮人心。

由于長期的“禮樂治國”,在古代孔子提出的禮樂制度之下,只有天子才能享用最大規模的樂隊,越往下樂隊編制越少。比如編鐘就是只有諸侯和宮廷才可以欣賞的樂器,對于一般老百姓來說,是聽不到的。

自古以來,中國文人、士大夫階層追求“清”“雅”,中國的審美重的是枯、瘦、透、留白等,所以古代逼格高的人群最喜歡喝點小酒再來點絲竹,一定要“清音”。俗話說“曲高和寡”,越是追求高的審美,越不容易走進千萬家,這是一個必然。

另外,民族樂器的發展也不像西洋樂器一樣一帆風順。因為民族眾多,且記譜方式不同,民族樂器始終沒能大批量教學。在古代,唱曲是下九流,不被尊重,即便是音樂學家也是政治的附屬品。

建國以后,特別是文革時期,民族音樂變成敲鑼打鼓式的歡呼,被強烈的政治意味帶的變了味,變得革命化,這更激發了人們的反感。

你覺得有點聒噪的鑼,其實是“最早進入西洋管弦樂隊的中國樂器”。

缺乏有靈魂、有創新的作品,缺乏對自身文化的自信,其實,造成這種狀況的最大原因,是大部分中國人缺乏基礎的音樂教育,大部分人連簡譜都不認識,還指望民族樂器能擺脫偏見么?

前不久上映的青春片《閃光少女》,講述了在音樂學院里學民樂的學生處在鄙視鏈末端,備受冷落,后來依靠努力打敗西洋樂團的故事。

影片中,幾個二次元的女孩在網站上上傳自己的演奏視頻大受歡迎,在民樂與西洋樂的大混戰“斗琴”中,民樂以古箏對豎琴、揚琴對鋼琴、小提琴對二胡,從《廣陵散》到《野蜂飛舞》再到一曲嗩吶《百鳥朝鳳》秒殺西洋樂團,十分振奮人心。

而在電影背后,民樂也正以一種不同的姿態逐漸走進年輕人的視線。

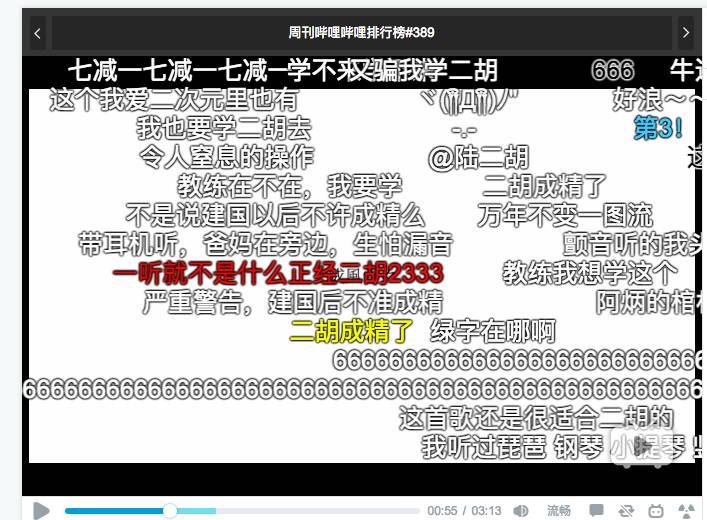

二胡版的《威風堂堂》,在 B 站上有 150 多萬的播放量。

上海馨憶民族室內樂團,用民樂演奏邁克爾·杰克遜的《犯罪高手》,大家驚呼“民樂還能這么玩?”

或許,這也恰恰回答了《百鳥朝鳳》的問題:有自信,敢創新,不再用條條框框去束縛,才是未來的、走向世界的民族音樂。

- 下一篇: 漢服為何是右衽?

- 上一篇: 【茶道】喝茶和不喝茶,居然有如此大的差別