摘要:不但要跪,還要叩響頭,叩得越響亮越顯示出忠心。只要叩對地方,聲音便特別洪亮,所以大臣叩見皇帝之前,必須重賂內監,則聲蓬蓬然若擊鼓矣,且不至大痛。

不但要跪,還要叩響頭,叩得越響亮越顯示出忠心。只要叩對地方,聲音便特別洪亮,所以大臣叩見皇帝之前,必須重賂內監,則聲蓬蓬然若擊鼓矣,且不至大痛。

從席地而坐到垂足而坐

美國芝加哥美術館收藏有一幅五代時周文矩所繪的《合樂圖》。一些學者相信,此圖正是失傳的周文矩版本《韓熙載夜宴圖》的一部分。而傳世的署名“顧閎中”的《韓熙載夜宴圖》(北京故宮博物院藏),實際上只是南宋人的摹本,其母本應該就是今天流失于海外的這幅《合樂圖》。那么如果我們來比較這兩幅圖像,將會發現:盡管從《合樂圖》到《韓熙載夜宴圖》(宋摹本)有著明顯的傳承關系,但由于畫家生活的時代相隔遙遠,使得兩幅圖像透露出完全不同的時代信息——這不奇怪,畫家總是會不自覺地將自己觀察到的時代信息繪于筆下,所以在宋人畫的漢宮圖中會出現宋式建筑;而在明清畫家畫的宋朝仕女圖中則會出現明清服飾。

先來看周文矩《合樂圖》,請注意一個細節:圖中的樂伎都是盤膝坐在地毯上演奏音樂,包括擂鼓的那名樂伎,也是用跪坐的姿勢。而欣賞演出的韓家賓客、家眷,則多站立,只有韓熙載本人盤坐于床塌,另一名女賓坐在矮凳上。

而到了宋人畫《韓熙載夜宴圖》中,我們看到,五名樂伎都坐在圓墩上吹奏簫笛,一位打牙板的男賓客也是垂足坐于圓墩,韓熙載則在一張靠背椅上盤膝而坐——這個坐姿有些奇怪,也許作為一名老式貴族,他還不習慣垂足而坐。

五代人周文矩的畫面,應該比南宋畫更加符合韓家夜宴的實際情形,因為他們生活在同一時代;而南宋人繪畫時,只能根據自己的生活經驗加以想象。兩幅圖像的不同細節,顯示出一個信息:宋代以前,即使在貴族家庭,靠背椅等高型坐具還比較少見,人們一般都是盤膝坐在寬大的床塌上,或者席地而坐。

事實上,唐—五代正是椅子逐漸普及的過渡期。而在此之前,中國人是不習慣垂足坐在高腳椅子上的,一般只使用一些矮型坐具,如“胡床”、“連榻”。連榻是可以同時坐幾個人的矮塌,《晉書》記載,“杜預拜鎮南將軍,朝士畢賀,皆連榻而坐。”說的便是這種狹長而低矮的坐臥用具;胡床即今天我們所說的小馬扎,可折疊,方便攜帶。北齊楊子華的《校書圖》(美國波士頓博物館藏,為宋摹本殘卷)中就出現了一張胡床。總之,此時中國社會流行的家具,如餐桌、書案、坐塌、椅子,都是矮型的。

入宋之后,高腳的椅子才在民間普及開來。自此,“高足高座”的家具完全取代了“矮足矮座”的家具,中國人從“席地而坐”的時代進入“垂足而坐”的時代。今天我們在宋畫中可以輕而易舉地找到椅子,如南宋畫《蕉蔭擊球圖》(北京故宮博物院藏),圖中出現的桌子是高型的,椅子也是高足的靠背椅,從其款式看,很可能由胡床改良而來。當南宋的畫師描繪“韓熙載夜宴”的場面時,也會不自覺地畫上宋人常見的椅子、圓墩。

跪拜禮的變遷

高型坐具的普及,觸發了改變中國人社會生活的連鎖反應。比如說,在流行矮足矮座家具的時候,大家圍成一桌用餐是不大方便的,因此分餐制大行其道;而高桌高椅廣泛應用之后,圍餐就不存在技術上的問題了,因此合餐制漸漸取代了分餐制。

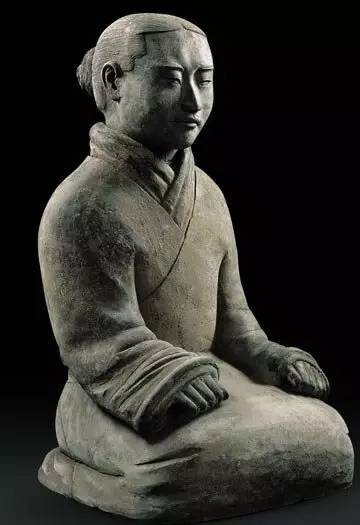

還有,傳統的社交禮儀也被改寫。在只有矮型家具的先秦,人們在社交場合都是席地而坐,正式的坐姿叫做“跽坐”,即雙膝彎屈接地,臀部貼坐于足跟,標準姿勢就如西安出土的秦代“跽坐俑”。今天日本與韓國還保留著“跽坐”的習慣。

▲ 秦代“跽坐俑”

此時,中國社會通行跪拜禮,因為跪拜禮是自然而然的,由跽坐姿勢挺直腰板,臀部離開足跟,便是跪;再配上手部與頭部的動作,如作揖、稽首、頓首,便是拜。這時候的跪拜禮,并無后世附加的貴賤尊卑之涵義,只是表示對對方的尊敬。而且,對方也回以跪拜禮答謝。臣拜君,君也拜臣。許多朋友都應該讀過《范雎說秦王》,里面就說到,“秦王跪曰:‘先生是何言也!……’范雎再拜,秦王亦再拜。”跪拜是相互的,是雙方互相表達禮敬與尊重。

經秦火戰亂之后,古禮全失,漢初叔孫通重訂禮儀,“采古禮與秦儀雜就之”,實際上就是糅入了帝制之下君尊臣卑的內涵,諸侯百官“坐殿上皆伏抑首,以尊卑次起上壽”,“竟朝置酒,無敢喧嘩失禮者”。所以劉邦在體驗了一把繁文縟節之后,不由感嘆說:“吾乃今日知為皇帝之貴也。”后來宋朝的司馬光忍不住噴了叔孫通一臉:“叔孫生之為器小也!徒竊禮之糠粃,以依世、諧俗、取寵而已,遂使先王之禮淪沒而不振,以迄于今,豈不痛甚矣哉!”不過,此時的跪拜仍是自然而然的,因為大家還是席地而坐。臣拜君,君雖不再回拜,卻也要起身答謝。

到了高型椅子出現以后,中國人席地而坐的習慣發生了改變,跪拜的動作便帶上了比較明顯的尊卑色彩——請想象一下,你從椅子上滾到地上跪拜對方,顯然透露出以卑事尊的味道。

也因此,除了“天地君師親”,宋朝人基本上都不用跪禮,社交禮儀通常都是用揖遜、叉手之禮。南宋時,樓鑰出使金國,發現被金人統治的汴京人在接待客人時兼用跪禮與揖禮:“或跪或喏”。樓鑰說,“跪者胡禮,喏者猶是中原禮數。”“喏”即揖禮,可見依宋人禮儀,日常待人接物是不用跪禮的。南宋覆滅后,文天祥被元人俘至大都,蒙元丞相博羅召見,文天祥只是“長揖”,通事(翻譯)命他“跪”,文天祥說:“南之揖,即北之跪,吾南人,行南禮畢,可贅跪乎?”文天祥只揖不跪,因為高椅時代的跪已帶有屈辱、卑賤之意,揖才表示禮節。

我們從多幅宋畫中也可以找到揖遜、叉手之禮,如南宋宮廷畫師所繪《女孝經圖卷》(北京故宮博物院藏)中有一個場景:皇后與皇帝、大臣見面,大臣行叉手禮:

宋代的臣對君,當然也有需要隆重行跪拜禮的時候,但那通常都是在極莊重的儀典上,如每年元旦、冬至日舉行的大朝會、三年一次的郊祀大禮,自然是極盡繁文縟節。日常的常朝會也有臣拜君的禮儀,據《宋史·禮志》記錄的“正衙常參”禮儀,“舍人通承旨奉敕不坐,四色官應喏急趨至放班位宣敕,在位官皆再拜而退”。但這里的“拜”,跟跪坐時代的“拜”,是不是相同的動作呢?值得考證。我看過宋人王楙就曾考據說,“肅拜,但俯下手,即今之揖也。何嘗專以首至地為拜耶?”

再據《宋史·禮志》,淳化三年(992),宋廷申舉常參禮儀,將“朝堂行私禮,跪拜;待漏行立失序;談笑喧嘩;入正衙門執笏不端;行立遲緩;至班列行立不正;趨拜失儀;言語微喧;穿班仗;出閣門不即就班;無故離位;廊下食;行坐失儀;入朝及退朝不從正衙門出入;非公事入中書”等十五項行為列為失儀,“犯者奪俸一月”。由此看來,宋臣常參時似乎并不行跪拜禮。至于君臣日常見面禮儀,當是揖拜之禮。

從元朝開始,帶屈辱、卑賤性質的跪拜禮才推行開來。治元史的李治安教授根據兩則元朝史料的記載:《元朝名臣事略》:“……入見,皆跪奏事。”元人《牧庵集》:“方奏,太史臣皆列跪。”判斷出“元代御前奏聞時,大臣一律下跪奏聞,地位和處境比起宋代又大大下降了一步”。這一禮儀,跟元朝將君臣視為主奴關系的觀念也是合拍的。

跪奏的制度又為 所繼承。據《大明會典》,洪武三年(1370)定奏事儀節,“凡百官奏事皆跪,有旨令起即起”。朱元璋甚至變本加厲,規定下級向上司稟事,也必須下跪:“凡司屬官品級亞于上司官者,稟事則跪。凡近侍官員難拘品級,行跪拜禮。”

清代臣對君的跪拜禮更加奇葩,不但大臣奏事得跪下,皇帝降旨宣答,眾臣也必須跪著聽訓。為了避免因為下跪太久而導致膝蓋受傷,聰明的清臣發明了“膝里厚棉”的高招:“大臣召見,跪久則膝痛,膝間必以厚棉裹之。”看來清宮戲《還珠格格》中“小燕子”使用的那個“跪得容易”,并不是胡扯。練習跪拜也成了清代大臣的必修課,“光緒某年,李文忠公鴻章以孝欽后萬壽在邇,乃在直督署中日行拜跪三次,以肄習之。”臣下如果跪得乖順,則官運亨通,大學士曹振鏞“晚年,恩遇益隆,身名俱泰”,門生向他討教為官的秘訣,曹振鏞告訴他:“無他,但多磕頭,少說話耳。”

不但要跪,還要叩響頭,以頭觸地,叩得越響亮越顯示出忠心,“須聲徹御前,乃為至敬”。據稱,清宮“殿磚下行行覆瓿,履其上,有空谷傳聲之概”,只要叩對地方,聲音便特別洪亮,所以大臣叩見皇帝之前,“必須重賂內監,指示向來碰頭之處,則聲蓬蓬然若擊鼓矣,且不至大痛,否則頭腫亦不響也”。

不但臣見君要跪拜,小官見大官也必須下跪。清人況周頤的《餐櫻廡隨筆》說,光緒初年,工部司員見堂官,“鞠跽為禮”,所以有人以《孟子》中

- 下一篇: 【茶道】中國茶人心中的痛:抹茶道

- 上一篇: 我們為什么會被稱為漢人?