摘要:“揖禮”大約起源于周代以前。其基本姿勢為相見雙方將兩手抱成拳狀,放在胸前互相致敬。最為常見的是長揖,作揖時身體前傾,腰身微彎。

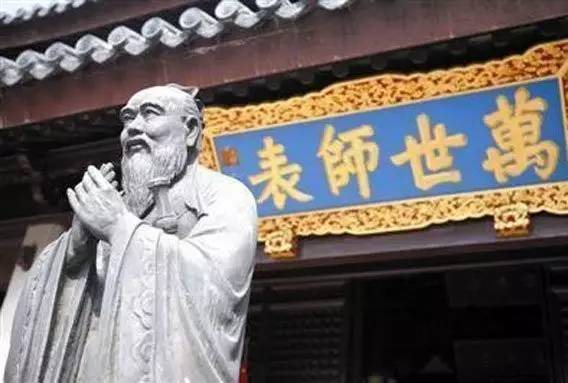

“揖禮”大約起源于周代以前。其基本姿勢為相見雙方將兩手抱成拳狀,放在胸前互相致敬。最為常見的是長揖,作揖時身體前傾,腰身微彎。

“揖禮”據考證大約起源于周代以前,算起來怎么也有3000年以上的歷史了。武王伐紂滅商而建立周朝,武王死后,其子周成王年幼即位,由叔叔周公旦攝政,采取了許多措施來鞏固政權,周公建立了周朝的各項典章制度和禮樂制度,確立了以宗法制度為中心的政治體制。揖禮開始大行于天下。據《周禮》記載,根據雙方的地位和關系,作揖有土揖、時揖、天揖、特揖、旅揖、旁三揖之分。

土揖是拱手前伸而稍向下;時揖是拱手向前平伸;天揖是拱手前伸而稍上舉;特揖是一個一個地作揖;旅揖是按等級分別作揖;旁三揖是對眾人一次作揖三下。此外,還有長揖,即拱手高舉,自上而下向人行禮。向人作揖雖然恭敬,但有時則又能表示倨傲,《漢書·高帝紀》就有“酈生不拜,長揖”的描述,顯示出狂徒酈生對劉邦這位無賴皇帝心里不是很服氣。

古人作揖的方法有許多種。《周禮》《夏官司土》寫道:“孤卿特揖;大夫以其等,旅揖;士,旁三揖。”大概所謂“特揖”是一個一個地作揖;“旅揖”是按等級分別作揖;“旁三揖”是對許多人籠統地作揖三下。《周禮》《秋官司儀》又寫道:“土揖庶姓,時揖異姓,天揖同姓。”這里所謂“土揖”是手前伸而稍向下;“時揖”是手向前平伸;“天揖”是手前伸而稍上舉。這些作揖的方法仍然不免要區分許多等級,盡可以不去管它。我們只要吸取最簡便的作揖方法就行了。

從許多種作揖的方法中,要找出一個共同點,那就是舉手。宋代陸游的《老學庵筆記》說:“古所謂揖,但舉手而已。”清代的閻若璩,在《論語》《述而》的注釋中說:“古之揖,今之拱手。”這兩人的解說可以認為基本一致。

握手和作為禮儀的擁抱原本都是西方的東西,近代史上隨著鴉片輸入中國。在中國人紛紛脫下黃袍馬褂,穿上西裝革履的時候,握手也漸漸為國人所接受。西裝代替了長袍,握手代替了作揖,然而并非完全的代替,而只是部分的代替。

作揖沒有消亡,它仍然活在民間,活在臺灣,活在全世界的華人族群中,而且還活在中國人的潛意識里。如過年過節,典禮慶賀,我們時不時拱手作揖。

周揖禮

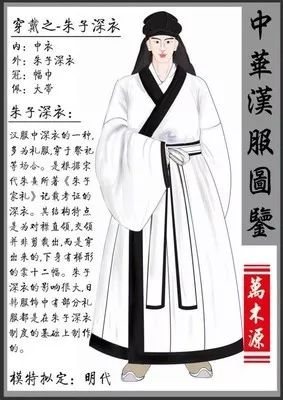

盛行于周期至漢朝期間。行禮手態:左右手食指中指無名指尾指四指并攏,左掌撫托右掌背交叉或平疊,掌心朝內,左右拇指相扣,兩手合抱,拱手為禮。

“揖”是拱手禮,以站立姿態不需跪拜,禮節較拜禮要輕一些。《史記·高祖本記》:“酈生不拜,長揖。”《漢書·周勃傳》:天子“至中營,將軍亞夫揖曰:‘介胄之士不拜,請以軍禮見。’”所以,揖禮用在較輕的場合,或者作為軍禮相見。

周揖禮可分為天揖、時揖、土揖三種,所謂高揖、長揖是作禮時的高度和時間,而特揖、旅揖、旁三揖是周禮中,王見諸侯的揖禮,周禮注疏·卷三十一孤卿特揖,大夫以其等旅揖,士旁三揖,王還揖門左,揖門右。特揖,一一揖之。旅,眾也。大夫爵同者揖之。公及孤卿大夫始入門右,皆北面東上,王揖之乃就位。群士及故士、大仆之屬,發在其位。群士位東面,王西南鄉而揖之。三揖者,士有上中下。王揖之,皆逡遁,既,復位。

1、天揖(上揖:揖禮手位于高者,標準揖禮):正式禮儀場合,如祭禮、冠禮等行此禮,對尊長及同族中人行此禮。

身體肅立,雙手抱圓,左手在上,手心向內,俯身推手時,微向上舉高齊額,俯身約60度,起身時自然垂手或袖手。

2、時揖(中揖:揖禮手位于平者,又叫:拱手,推手,抱拳):同輩日常見面,辭別禮,漢服或便裝均可。

身體肅立,雙手抱拳,左手在上,手心向下,從胸前向外平推,俯身約30度,起身,同時自然垂手或袖手。

3、土揖(下揖:揖禮手位于下者,又叫:下手):用于長輩或上司還禮。

身、時揖體肅立,雙手抱拳,左手在上,手心向內,俯身約30度,推手稍向下,起身,同時自然垂手或袖手。

4、叉手揖禮(叉手揖禮是唐、宋、金遼、金、元時期的一種行禮方式,也叫交手禮。)

宋人《事林廣記》載“凡叉手之法,以左手緊把右手拇指,其左手小指則向右手腕,右手四指皆直,以左手大指向上。如以右手掩其胸,收不可太著胸,須令稍去二三寸,方為叉手法也。”

即雙手手指交叉在胸部而示敬,這種叉手禮無論男女老幼都可使行。王虛中的《訓蒙法》中記載,“小兒六歲入學,先數叉手,以左手緊把高手,其左手小指指向右手腕,右手皆直,其四指以左手大指向上。如以右手掩其胸也”。叉手禮多在站立時使用,尤其是回話時,常加上這種禮節動作。

《水滸傳》寫梁中書吩咐楊志護送生辰綱,楊志聽后,急忙“叉手向前稟道:‘恩相差遣,不敢不依,只不知怎地打點,幾時起身?”’又《警世通吾》第八卷《崔持詔生死冤家》,寫三鎮節度使咸安郡王得到朝廷賞賜的一領團花繡戰袍,為了表示感恩,想雕刻一塊美玉孝敬皇帝,向手下人詢問雕什么好,其中一個叫崔寧的,“當時叉手向前,對著郡王道:‘應該雕個南海觀音’。叉手禮不像拱手、作揖那樣行完禮手部動作即結束,而是放在胸前繼續這一動作,手并不放下,類似后來捫心俯身以示敬的動作,所以又有“叉手不離方寸”之說,方寸即“心”,這里指的是胸部。

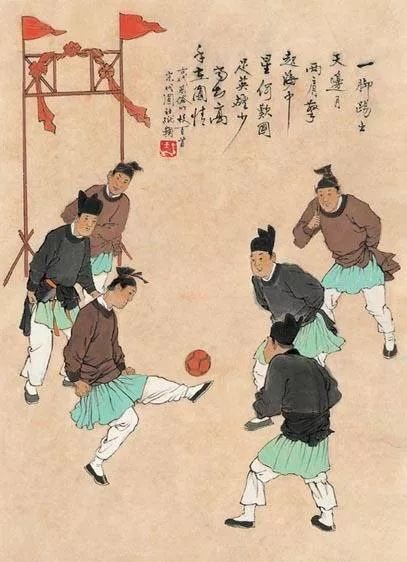

還以《水滸傳》為例,第二十八回寫施恩請武松幫助他奪回被蔣門神霸占的酒店,武松詢問此事的來由,“那施恩叉手不離方寸,才說出這件事來。”又如《醒世恒言》第三十五回,寫徐家的老仆人阿寄為主家出去做生意,主婦顏氏見他回來連忙打聽賠賺情況,“那阿寄叉手不離方寸,不慌不忙的說道:“一來感激天地保佑,二來托賴三娘(您)的洪福…賺得五六倍利息。行其他禮節,有時也加上叉手的動作。如《水滸傳》中的高俅,在端府看踢球時以--一個搖亮的動作接回了打在他身邊的球,令端王驚喜異常。詢問他是何人。該書寫高俅是“叉手跪拜道:“小的叫做高俅,胡踢得幾腳”。

這是叉手與跪拜禮一起施行。女子行“萬福禮”也有加上叉手動作的。《水滸傳》第二十回,寫潘金蓮拿叉竿挑門簾子,不想叉竿失手,正好打在過路的西門慶的頭上,那潘金蓮情知不指叉手深深地道個萬福,說道:‘奴家一時失手,官幾體怪。”’

又:1983年江蘇江寧縣張家山西晉墓出土。高19。6厘米。青瓷,灰白色胎,黃綠色釉,釉大部已剝落,僅剩少量痕跡,模制,再以貼塑、刻紋作裝飾。現藏南京博物院。俑分頭、模制,再粘接成形,然后貼塑、刻劃眼、耳、口、鼻和發飾服飾。頭發向后梳理,挽成扁形彎曲的十字花式髻。髻的上部中空,可能是簪笄的地方。扁平的臉龐,廣的額頭,有一雙圓圓的大眼睛,眼珠鼓起,幾乎突出在眼瞼之外,流露出驚恐的神態。在癟嘴小口上刻劃出長而深的人中,耳垂上綴兩枚圓形珠飾。身穿對襟寬袖衣衫,衣長曳地。頸下兩道刻紋,是在寬大衣衫之內,還穿著齊頸的中衣。雙手交置胸前,似作恭敬的“叉手禮”。

叉手示敬,是古代漢族拱手揖禮中的一種姿勢。唐柳宗元詩曰:“入郡腰恒折,逢人手盡叉。”所以一般認為在唐代始流行這種見面禮。這件青瓷俑的叉手姿態,讓我們看到西晉時,行叉手禮的形象。說明在早于唐朝三百多年前的西晉元康年間,已有叉手示敬的禮節。

唐以后的五代、宋還盛行這種禮節。在五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》上繪有作叉手禮的人物形象。《事林廣記》中,有“叉手法”的記載。女俑在行叉手禮時,衣衫的寬袖滑至肘部,將整個小臂裸露在外。腰部束帶,挽成蝴蝶結。按人體比例來看,女俑似為跪姿,寬大的衣衫將其身軀籠罩住。寬袖長衫,是魏晉以來流行的服飾。據晉《東宮舊事》載:“太子納妃,有白縠、白紗、白絹衫,并紫結纓。”晉《修復山林故事》稱:“梓宮有練單衫、復衫、白紗衫、白縠衫。”可見衫是當時上下通用的便服,而且多用白色薄質絲綢制作。這件女俑的服飾雖然簡單,但致密的質地,柔的線條,表現出大袖衫的懸垂和飄逸。可見俑的衣衫應是用質薄的絲綢縫制的。

抱拳揖禮

禮源于古代軍禮,右手握拳,左手四指并攏自然覆裹右拳上,左手拇指扣右手虎囗,此禮左掌掩右拳相抱,表示“勇不滋亂”,“武不犯禁”,以此來約束、節制勇武的意思,法多在 盛行。明朝民間習武風氣盛行,因而抱拳揖禮也在民間得以推廣。

抱拳揖禮手態簡單,舒適自然,百姓易學易懂,平時相見而揖,風氣極盛。抱拳揖禮說到皇帝時抱拳上揖,是表示對皇帝的尊重。抱拳兩臂合攏向前上下移動三次,表示請求戓求見。直身俯額,抱拳向上不動,表示恭候迎接。鞠躬30度,兩臂合攏向前上下移動三次,表示尊敬或求讓。直身昂首直兩臂合攏向前上下移動三次,表示拜別。

抱拳揖禮直到現代還被應用,特別是應用到武術方面,現代武術抱拳揖禮演譯出新的函義,學武術要講武德,施“抱拳禮”是武術界的禮節。左腳上前一步,右腳跟上;并

- 下一篇: 以青春之名,著漢服宣誓

- 上一篇: 漢服里的大學問