摘要:前些天跟朋友逛街,她是新晉媽媽,所以看到小孩子的衣服特別興奮,給自己買舍不得,給孩子買就無節制了。看著那些琳瑯滿目、各種風格的衣服,覺得現在的孩子著實幸福啊,小時候就可以穿得這么好。于是,就想到跟大家講講看,古代的小孩子們,日常生活中都...

前些天跟朋友逛街,她是新晉媽媽,所以看到小孩子的衣服特別興奮,給自己買舍不得,給孩子買就無節制了。看著那些琳瑯滿目、各種風格的衣服,覺得現在的孩子著實幸福啊,小時候就可以穿得這么好。于是,就想到跟大家講講看,古代的小孩子們,日常生活中都穿些什么?

一般認為,在此之前中國歷史上的兒童沒有自己的服裝,兒童一直穿著縮小版的成人裝,但其實在古代并不完全如此。

新生嬰兒的服飾早在嬰兒出生前就由家里的女性成員縫制妥當。其中,比較常見的一種育兒民俗用品為襁褓,又可寫作“襁保”、“繦緥”、“襁緥”、“繦褓”,在古代中國上自宮廷下至民間都曾廣泛應用。襁是以布幅等物做成的布兜或寬帶子,用以背負小兒; 褓是小兒的被子,用以裹覆小兒。后來借指未滿周歲的嬰兒。據文獻資料顯示,襁褓作為古老的育兒用品早在商周時期已得到普遍使用。

《玉篇·衣部》說:“襁褓,負兒衣也。織縷為之,廣八寸,長二尺,以負兒于背上也。”襁褓平時可用于綁住嬰兒的身體,民間認為這樣可令身材發育得比較挺拔。

兜肚俗名“兜兜”,古稱“襪腹”、“帕腹”,通常用顏色鮮艷的羅絹制作。兜肚形制雖有繁簡之別,但全都只有前片,沒有后片,穿時后背裸露。兒童著兜肚有保溫護腹的功用。唐代兒童所著兜肚主要有兩種形制:一種是用一方形或圓方形布片橫裹于腰腹部位,肩部無帶子系連。另一種兜肚為方形或半圓形,上緣用帶子系于脖頸,中間兩側亦有帶子系腰。

兒童著兜肚的形象在唐代圖像資料中并不鮮見,這一款式在唐以前已經出現過,款式也同今天的肚兜相似。隨著唐代經濟的發展,絲織工藝進一步提高,絲綢品種及紋飾比前代明顯増多,因此唐代兒童服飾常見使用帶有圖案的面料制作,兜肚也如此。

與兜肚形制相似的另一種服飾為裲襠,也可寫作兩襠,其形制類似今天的吊帶背心,前胸、后背各有一片衣襟,無袖,肩部用兩條帶子連接。唐代兒童在夏日尤喜著裲襠。

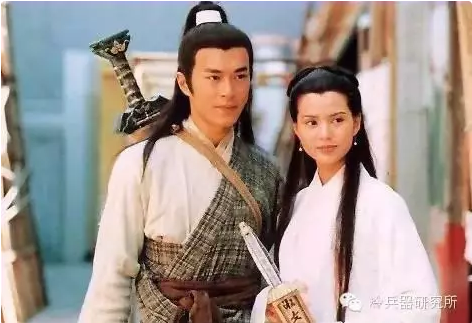

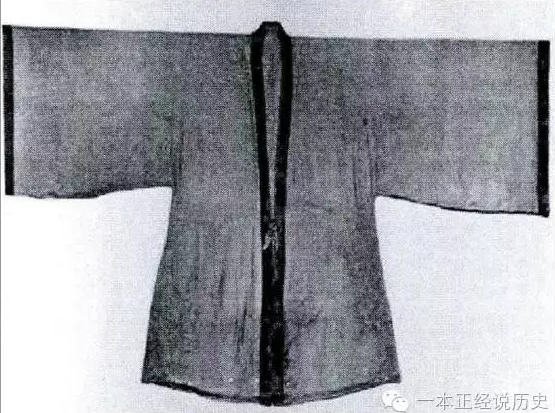

而在宋代,兒章常穿的服飾為"對襟短衫",其長度及臀,兩側底邊開巧,對襟衫胸前可系帶也可巧襟,并有長袖、短袖、無袖之分。胸前系帶長袖對襟短衫,也屬于宋代常見的成人服飾,這一款式在江蘇金壇宋代周瑀墓已出王有實物,此款兒童服飾同樣沿用至清代,在清代留存實物中,較為常見。長袖開襟短衫則與宋代男女服飾中的褚子類似,只是長度較短。

在唐代兒童圖像資料中,偶有見到兒童佩戴圍誕的形象。就目前掌握的資料來看,圍誕在唐及唐以前的圖像資料中較少見,但清代己留下不少實物。關于"圍誕"有文字記載的時間,最早可追溯到漢代。

西漢揚雄所著《方言校箋》卷四,即有提及"繄袼"一詞,晉代郭璞標注:"即小兒誕衣也"。清代學者郝懿行在《證俗文》卷二中,提到:"誕衣,今俗謂之圍嘴","其狀如繡領,裁帛六、走片,合縫,施于頸上,其端紐,小兒流誕,轉濕移干。"

唐代四歲以內的兒童稱為“黃”或“小”,這一年齡段的嬰孩在著裝上比較隨意,有時不穿外衣直接以赤身示人,這既不違背封建禮教,也符合兒童活潑好動的習性,全身赤裸的嬰孩形象在唐代并不少見。

在唐代,當兒童年齡稍大,能夠下地活動以后,他們開始穿 、馬甲、風帽、瓜皮帽等被兒童普遍使用。

比甲,是一種"對襟馬甲,無袖、無領。相傳始于元代,初為呈帝所服,后流傳至民間,成為一般婦女的服飾,兒童也經常會穿。

風帽,又稱兜風帽、觀音兜。送種帽子的外形因與觀音菩薩頭上所披戴的形式相似,因而得此名。風帽里可以夾棉,或襯以皮毛,以擋風御寒。這種款式的帽子,早在漢代就有出現,并已被成人廣泛使用,清代兒童的風帽不過是一種沿用。

明清時還經常會有兒童身著"百家衣"的情景。兒童穿百家衣以祈望"惜福得福"的習俗,據說是受佛教服飾的影響。佛教里的袈裟是拼縫布塊而成的百袖衣,是最有代表性的僧衣,民間婦女為借佛家惜物之也,往往向鄰家討來碎布,為兒童縫制"百家衣"或"百家被",期望保佑兒童健康成長。這一習俗源自何時,還有待考證,但是,在明代的民間婦女中,也非常流行一種稱為"水田衣"的服飾。李漁即對此有所評論,他在《閑情偶寄》中說:

"至于大背情理,可為人也世道之憂者,則零拼碎補之服,俗名呼為‘水田衣’者己。衣之有

- 下一篇: 鳳冠霞帔緣何成為新娘標配?

- 上一篇: 閱罷最美是漢服