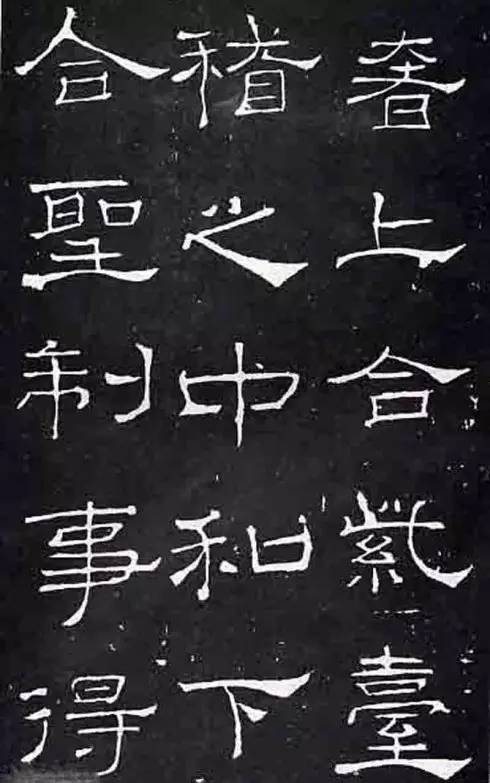

摘要:唐代袒領套衫半臂及襦裙穿戴圖。這件衣服的領口開得很低,像現在歐美禮服的風格,可見當時社會是很開放的。

唐代男子以幞頭袍衫為尚。唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。圓領小袖大約是受鮮卑風的影響。

唐代袒領套衫半臂及襦裙穿戴圖。這件衣服的領口開得很低,像現在歐美禮服的風格,可見當時社會是很開放的。

又到春天,各地不約而同地組織起“穿漢服賞花迎春”的踏青活動,想通過這種活動弘揚傳統文化。漢服,再次進入人們視野。但很多人都在想,今天還有必要穿這么古老的衣服嗎?他們穿的漢服正宗不正宗啊,傳統漢服究竟該怎么穿?我們來聽聽中國漢服協會會長陳朕冰怎么說。

別把戲服和唐裝馬褂當漢服穿漢服,從內衣到外衣講究多

“漢服就是漢朝的服飾”,可能很多人這么以為。漢服實際上是漢族的傳統服飾,特點是交領、右衽、無扣。交領指衣服前襟左右相交;右衽即左襟壓在右襟外面,看起來衣領開口朝右。按古代習慣只有逝者等特殊情況才穿左衽的,這點一定要注意;無扣即不用扣子或把扣子隱藏起來,以系帶為主。

有一次我去看戲,有觀眾說演員穿的長袍馬褂是漢服。我聽了覺得應該普及一下漢服的基本知識。漢服始于黃帝,他“垂衣裳而天下治”,意思是說以衣在上象征天,以裳(裙)在下象征地,所以衣裳就是乾坤。黃帝定下衣冠制度,示天下以禮。從那以后,漢服一直延續下來。到了清代實行“ 飄逸嚴謹,短褐精干利落

漢服在各個朝代雖有變化,但卻難以按朝代劃分,因為很多款式流行的時間遠遠跨越了朝代的分隔,并不專屬于某個朝代。比如唐朝出現的圓領衫一直穿到明代,而他們的內衣依舊是交領的。

漢服唯一不變的是禮服,即“深衣”。深衣出現在春秋戰國,男女通用。這是一種直筒式的長衫,把衣、裳縫在一起包住身子,將身體深藏,顯得雍容典雅。再加上兩腋下嵌入的矩形面料,所以活動起來很隨意,“可以為文,可以為武,可以擯相,可以治軍旅”。深衣最完整體現了華夏文化特征:袖口寬大,象征天道圓融;領口直角相交,象征地道方正;背后一條直縫貫通上下,象征人道正直;腰系大帶,象征權衡;分上衣、下裳兩部分,象征兩儀;上衣用布四幅,象征一年四季;下裳用布十二幅,象征一年十二月。

現代人穿上寬大的漢服,走路一不小心會被絆倒,古人天天怎么穿呢?其實這個問題不需擔心。漢服有禮服和常服之分,禮服以深衣為代表,寬袍大袖,飄逸脫俗,尺寸要求嚴謹,一般外出才穿,居家穿中衣。如同現代人一樣,誰在家還西裝革履呢,不然累死了。普通人很少穿深衣,一般穿窄袖和中袖的漢服。比較清貧的人家則穿“短褐”,這里的“短”不是指長短,而是說衣服豎裁而成,上衣長度大都在臀部和膝蓋上下。“褐”指麻料和獸毛編織的衣物。

經濟條件好的人家做深衣用“綢緞”,厚實耐用,帶提花;做內衣用“羅”,輕薄軟透有孔眼;做襯衫(中衣),用“綾”,薄而堅韌,帶素紋。唐宋以前,百姓穿麻布做的衣服,元朝黃道婆改進棉紡織技術后,普通人才穿上棉質衣服。

漢服最初沒有扣子,也沒有拉鏈,這該怎么穿。漢服的特點之一是系帶,幾乎不用一顆紐扣,全由系帶結纓的方式穿戴。就算有扣子,也是隱扣,一般不在顯眼處使用,直到明代有個別款式的服裝才使用有限的紐扣,據說這是汲取了少數民族服裝的特點。不過,相比扣子和拉鏈,系帶也很方便,它既是扣子也是腰帶,布料有摩擦力,也不用擔心打結、變松,甚至“走光”。

在旅游景點,供游人照相穿的漢服有很多明扣,這不是純粹的漢服,只不過打著漢服的幌子賺錢罷了。

衣服顏色,古人不敢亂穿,現代人更任性

現代人穿漢服,喜歡什么顏色就穿什么顏色。在古代可沒這么任性,穿錯了是要被問責的。當時制衣工藝落后,基本靠植物染色,因此色彩有限,正色只有六種,藍、紅、綠、金黃色、鵝黃色和紫色,其中最廉價的是藍草制靛的藍印花布。

當時,政府有嚴格規定,不是想穿什么顏色就能穿的。對官員而言,官服有四季之分,比如漢代的朝服春季用青色,夏季用紅色,秋季用白色,冬季用黑色等。后來顏色開始代表等級,比如唐代,三品以上官是紫色,然后到五品官是淺緋(紅)色,七品官則是淺綠。對于平民,衣服更不能亂穿,否則就是“逾制”,宋代庶民只許穿白色衣服,明代百姓所穿的衣服必須避開黑色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等色。不過,這些規定往往只在朝代開國之初執行嚴格,到朝代末期就少有人干涉了。

- 下一篇: 弟子規全文 弟子規是什么?

- 上一篇: 漢服推廣 離不開中國禮儀