摘要:喜歡的人稱為最仙氣華美的漢服,不喜歡的認為那不過是一款臆測的服飾。

網上有一款稱為“雜裾”或“雜裾垂髾(shao)”、“蜚襳(xian)垂髾”的漢服非常有爭議,喜歡的人稱為最仙氣華美的漢服,不喜歡的認為那不過是一款臆測的服飾,不算漢服。

那么今天,小編搜羅了關于它的文史和文物資料為大家探析這款神秘而美麗的華服。

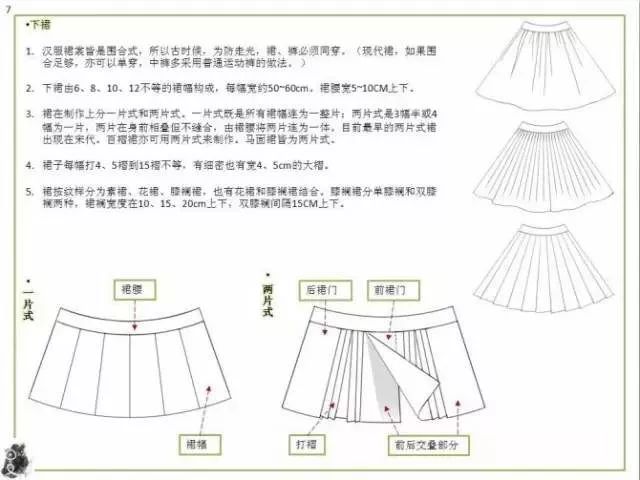

“雜裾”出自西漢《七發》:“雜裾垂髾”,目窕心與”,同袍誤讀,認為“雜裾”為一款服飾,意為彩色裝飾(或交錯)的“裾”垂掛的“髾”。“垂髾”也出自西漢司馬相如的《子虛賦》中的 “蜚襳垂髾”,西晉司馬彪(243年-306年)認為“襳”是飄帶,是袿飾;“髾”即“燕尾”,唐代李善注釋這兩個都是袿衣的裝飾。所以這款服飾其實叫“袿衣”。

袿衣,漢末《釋名·釋衣服》說“婦人上服(意為上等服飾)曰袿,其下垂者,上廣下狹,如刀圭也。”命婦才可穿著袿衣。《周禮·內司服》稱袿衣是是王后的三翟禮服的遺俗, 所以袿衣是女子盛裝。演變到隋朝,袿衣還可作嫁衣(《隋書·禮儀志》)。

袿衣上,“如刀圭”的裝飾是什么樣?

袿衣描述中“其下垂者,上廣下狹,如刀圭也”里的“刀圭”是什么? 晉代葛洪《抱樸子·金丹》:“服之三刀圭,三尸九蟲皆即消壞,百病皆愈也。” 王明校釋:“刀圭,量藥具。就是說如刀圭是量藥的藥具。 唐代王績的《采藥》詩里將“刀圭”代指為藥物,明代陸采 《明珠記·訪俠》代指為醫術, 民國章炳麟 在《新方言·釋器》中提到浙江、 福建數處,將調羹謂之刀圭。可見王明將刀圭注釋為量藥器具應是準確的。刀圭究竟長什么樣?清華大學曾有一件漢代的刀圭展(如下圖:)

實物確實符合上廣下狹的文字描述,那么我們可以基本確定,漢代時期袿衣上的垂掛的飾物應是這個形狀,是“雜裾垂髾”里的“髾”。

但注意,如上文所說,西晉司馬彪(243年-306年)認為“襳”是飄帶,是袿飾;“髾”即“燕尾”, 但刀圭與燕尾并不相似呀!難道西晉時期,袿衣又有了變化?讓我們再按時間線來看看有關袿衣的文物:

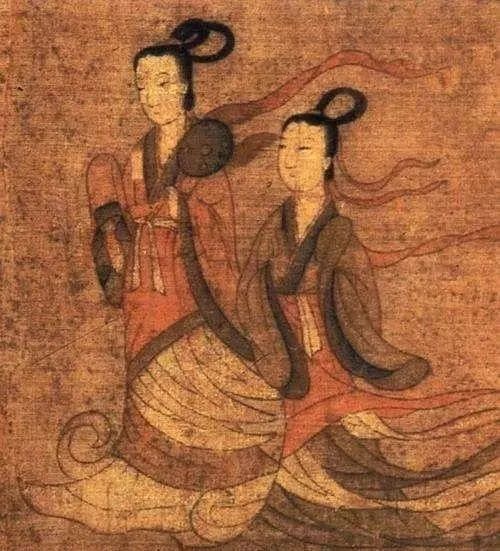

1、《洛神賦》等原畫,顧愷之:東晉人,348-409年

實物失傳,后世的仿畫里女子穿的就是袿衣。但《洛神賦》描繪的是曹植與洛神的愛情故事,既然描繪的是百年前的人與神仙,那么上面神女所穿的衣服是東晉的?還是顧愷之對曹植時期衣服的臆測?或者是結合對神仙的想象進行的創作?這些都不得而知。同理,《女史箴圖》描繪的也非當時。

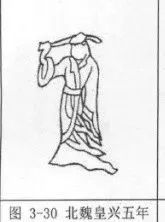

2、北魏黃興五年造像(471年)

與顧愷之辭世的年份相距只有62年,推測與顧愷之的原作中的袿衣不會有大的差別。但造像圖模糊,垂髾部分與刀圭狀的描述相比更像是右衣身的一部分,可能是繪畫效果造成?而且多了三角飾片,三角飾片看不清是否與主片相連,但此飾片與司馬彪的“燕尾”描述相符。圖中袿衣為交領,但是是左衽,應是當時北魏少數民族習慣特征的保留。可見此時的袿衣已與之前不同。

3、北魏司馬金龍墓漆畫(司馬金龍:?——484年)

可以很清楚的看到刀圭狀的垂髾,與471年的造像時間間隔短不會發生極大的變化,所以471年造像上的垂髾部分應該也是這樣,是一個單獨的結構。但前兩個女子服飾中最下面的三角裝飾顯示,它們并不與垂掛的刀圭狀主體相連。三角尖端變得狹長了非常多。袖子為大袖收口型(右圖中現代學者對漆畫里袿衣的復原圖可能有誤,不符合上大下小如刀圭的描述)。

4、北魏——北齊女俑

兩個女俑的袿衣與之前的都不同,主片不再是圓弧底,而是三角形。而且幾個三角飾片大小一致。不知是遷就跪坐的女俑而將“髾”改短成三角片,還是當時出現的樂女所穿的新袿衣變種。

同袍的一件蔽膝實物照片與女樂俑極為相似(如上圖),所以垂髾是蔽膝的可能性極大。但是是所有飾片連綴在一起,還是中間的主片的確是與旁邊的三角片分離的?存疑。或者說這已經是女樂的服飾了?

5、西魏大統年間(主室北壁發愿文中存有西魏大統四年(538年)、五年(539年記年)女供養人壁畫

女供養人內穿圓領衣,衣領從交領改為對襟,袖子敞口,主片改回了圓弧底的上大下小刀圭。三角裝飾與主體相連,尖端部分更狹長了,疑為作者為飄逸感而創作。或許之前小三角的蔽膝和女樂俑確實是女樂者根據袿衣而改的服飾,袿衣依舊是上層女子的服飾,并且在這個時期又變化了。

6、宋代仿東晉顧愷之的《洛神賦》

有多份宋代仿品藏于各博物館,與471年造像相比,上衣變為淺淺的右衽交領,腰部系帶變短許多與蜚襳的描述不符,垂髾部分的小三角部分很相似,但又與如刀圭的描述不符,更像是圍裳。整體特征除了三角部分都偏向宋代服飾。

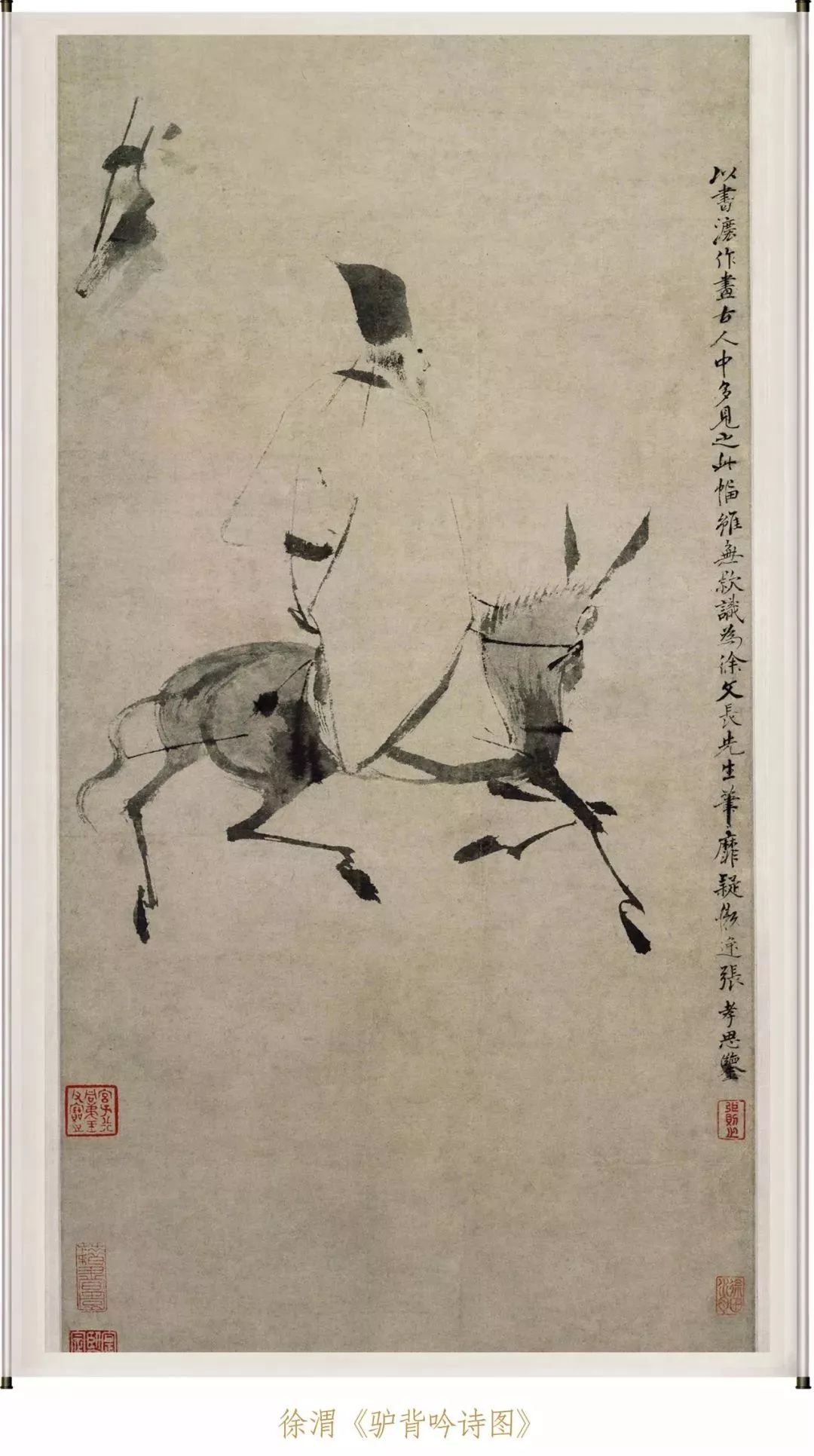

7、唐俑、唐代仿顧愷之《女史箴圖》

唐俑,已是舞女的裝扮,垂髾是三角飾片與主體部分相連的蔽膝再加一件圍裳,衣領變為圓領,穿 。

唐代仿顧愷之的《女史箴圖》變化更大,三角燕尾是不同部分層層疊疊交雜而來。有同袍畫示意圖(如下)

認為燕尾實為多層兩端飛角的衣物疊穿而來,但唐仿畫作里的衣服與唐以前其他顧愷之仿作不同,與其他有袿衣的造像或壁畫也都不一樣,所以可能性不是很高。

綜上所述,小編推測西漢時期袿衣有飄帶和刀圭狀(上大下小圓弧底)的垂髾(或稱蔽膝),晉代垂髾肯定還有三角裝飾,而且三角尖端越來越長如飄帶。北魏少數民族執政,雖然穿漢衣但有時會有左衽等少數民族特征,同時可能存在與袿衣很相似的女樂服飾。西魏時期交領改對襟,袖口也有了變化。宋唐的仿畫與女俑已變化太多。

好啦,關于袿衣的文物資料就是這些,對于這款歷經千年最仙姿縹緲的漢服,大家有大概的了解了嗎?