摘要:制香的理念多數(shù)追逐氣味和品相,受此理念加些化學合成物不足為奇。

正文共:1697字 17圖預估閱讀時間:5 分鐘

香學知識——話說香珠

九五香苑

古老的東方,繚繞的裊裊香氣之中,有一種可佩戴可把玩的芳香妙物——香珠,被人們所喜愛。

香珠是由多中香藥制成的丸狀香品,可佩帶也可燒薰,可用繩串成香串,具有安神、凝氣、舒緩身心之功效。

佩戴香珠還有一個不為人知的藥用價值。

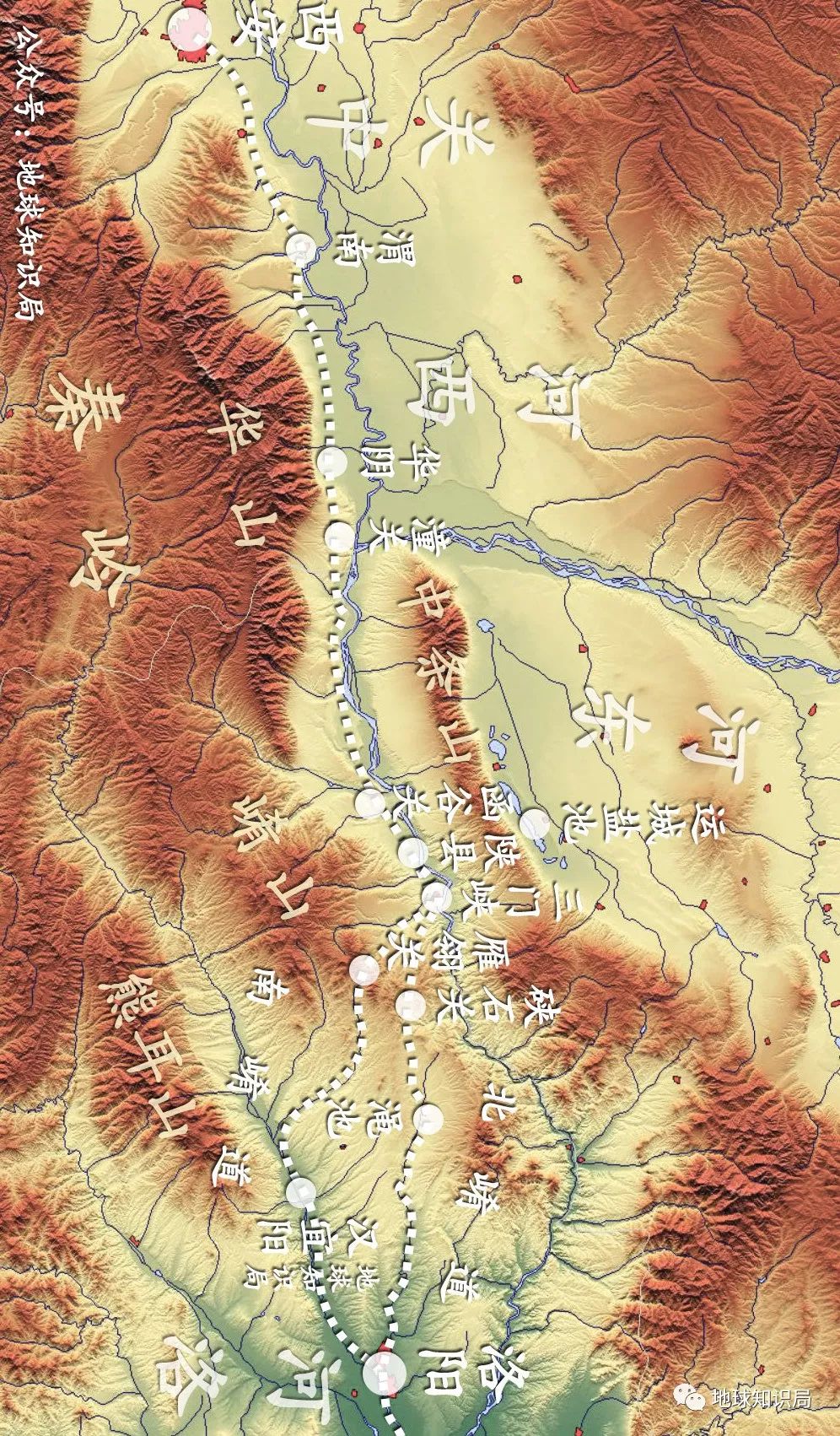

明清時期商品經(jīng)濟發(fā)展,晉商為了經(jīng)營生計常年出門在外,事先會根據(jù)身體的狀況拾相應的和香珠。

在途中,如遇痼疾發(fā)作或頭疼腦熱,將香珠泡水,含服或者爇燒,能夠起到救急的作用。

香珠昂貴并不僅是原料的稀有,也是因為工藝復雜。

古代是按特定的配方和功效和合成,所以其味道各不相同。

香文化自民國時期由于戰(zhàn)亂漸漸沒落出現(xiàn)斷層,現(xiàn)代制香包括臺灣在福建廈門建立了很多的香廠,制香的理念多數(shù)追逐氣味和品相,受此理念加些化學合成物不足為奇。

工藝采用流水線生產(chǎn),高壓機器壓模、烘干箱速干等等,這樣的產(chǎn)品外觀好看,聞起來很香,但是能不能承載香與人體產(chǎn)生的玄妙作用、能不能體現(xiàn)傳統(tǒng)香品的智慧與靈魂還需審視。

香珠采用天然香料和中草藥按照中醫(yī)藥學配伍原理和合而成,制成后有一段香味轉(zhuǎn)換融合的時間,常以密封良好的瓷器儲放,窖藏于地下。

《溫氏雜錄》記載:"凡香珠佩帶念珠之屬,過夏后須用木賊草擦去汗垢,庶不蒸壞。若蒸損者,以溫湯洗過曬干,其香如初。”

傳統(tǒng)合香珠氣息聞之直入心脾,具有穿透力,不似精油的尖銳和侵略,但是久玩尤如沉木和檀木,長期香氣會減弱,最后可能聞不到。這時重置于密閉環(huán)境,香氣還會散發(fā)出來。

我的一個朋友見過落在民間的清宮和香珠制成的念珠,似木珠,黑若漆,散發(fā)光暈 ,價值全然不在氣味之中。

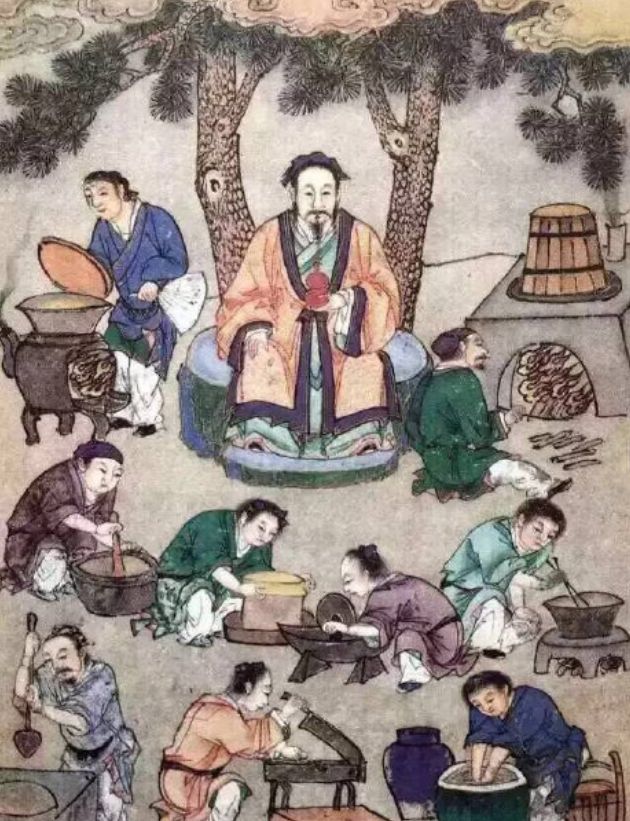

在古代官宦富貴人家十分注重香養(yǎng),其閑適高雅的生活品位非今人可比。

當時的達官顯貴及富商大賈,為了強身健體,驅(qū)邪除穢,常不借重金購買天然沉水香,再配以檀香、麝香、乳香、龍腦等名貴香藥,做成合香珠、合香牌、或壓模成佛像、扳指等,讓藥性隨氣味行至體內(nèi),怡神養(yǎng)生一舉雙得。

(下圖文字說明點開查看)

現(xiàn)今的許多愛香之人,大多用于香衣、香體或是單單用以佩戴把玩。不管是用以香衣、香體,還是掛件都十分雅致,這是古代精致生活的一種體現(xiàn)和標志。一串香珠、一只香牌唯有親聞把玩才知其中妙處。

昨天有朋友問香珠用到包漿后是否會影響到香氣。香珠玩到包漿時人體的氣息與香珠原有的香氣會產(chǎn)生新的香韻,這便是你自己獨有的韻。

歷經(jīng)幾年后,香味會減弱或消失,但是韻會隨著主人的修養(yǎng)而外化。我們曾在課堂上教過學員們制線香,同樣的香材、配比、制作方法,最后做出來的香是一人一味。

面對這種現(xiàn)象引起思考,中華傳統(tǒng)香與現(xiàn)代香的差異根源?西方現(xiàn)代工業(yè)文明和我們的中華文明區(qū)別在哪兒?在中國傳統(tǒng)文化中,人是天地萬物中的一味,溶在天地之中,用自己的感知去發(fā)現(xiàn)天、地、包括自身生命這一切有形世界背后那個不可知的、大大的無,當我們了解到那個“無”的規(guī)律,去順應那個規(guī)律,便是智慧。

西方科學將人視為獨立于客體的存在,習慣用通過已知的有形去研究、發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)立另一個沒有掌握的有形,當物質(zhì)發(fā)展到極致的時候自己卻沒了。

網(wǎng)上有這一段論述----有人提出這樣一個問題:人類連核武器都能夠制造出來,可為什么就無法創(chuàng)造出一粒簡單的米?

可能有人會認為,農(nóng)民伯伯們每年種植豐富大量的米,那不是在創(chuàng)造米嗎?事實上,農(nóng)民伯伯要產(chǎn)生大量的米,首先需要種子才行,而這種子并不是我們創(chuàng)造的,是大自然賦予我們的。

我們回頭看過,人這一輩子會去創(chuàng)造很多事物,卻唯獨沒有思考明白創(chuàng)造生命的本身,而后者是不是我們作為人活著最最重要的、必須想明白的事情?

香雖微而位貴,與一粒米同理。制香也好,用香也好,因為選擇不同結(jié)果會不同。

下面的圖是同批所做香珠包漿情況對比:左側(cè)為佩戴不足二十天后的變化,右側(cè)為沒有佩戴的香珠。

無上清幽袖里藏,香文化遠遠超越了香品本身,我們從香品中感受到的情境與神韻,身臨其境的體驗勝于語言的詮釋。

- 下一篇: 【人文歷史】古時候江漢平原上的云夢澤哪里去了?

- 上一篇: 二月二為何要剃頭?原來是因為……