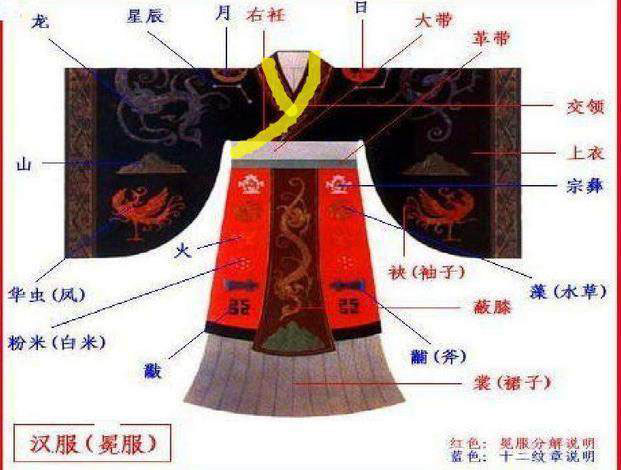

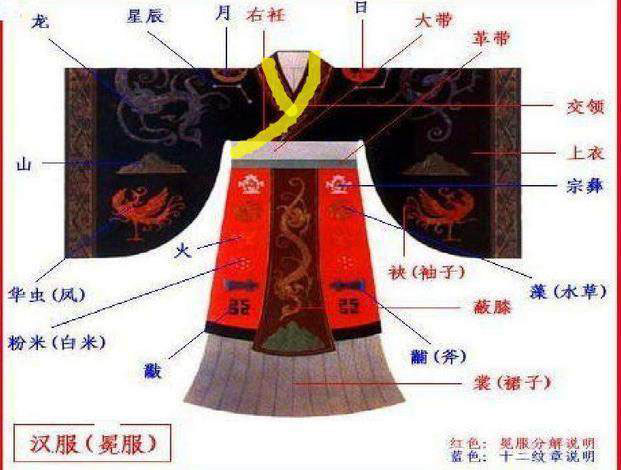

“漢服”是指中國歷朝歷代的主流服裝,是從黃帝即位到公元17世紀中葉(明末清初),在漢族的主要居住區,以“華夏-漢”文化為背景和主導思想,以華夏禮儀文化為中心,通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格,明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系,是中國“衣冠上國”、“禮儀之邦”、“錦繡中華”、賽里斯國的體現。

它從黃帝“垂衣裳而天下治”開始,最晚在商朝就已經確定。一直流行到清以前,在這期間,漢服雖然歷經變化,但其最主要的形制和特點——“交領右衽,上衣下裳”,始終沒有改變

1.右衽 “衽”指衣襟,而“右衽”則指 左衣襟向右腋系帶,將右衣襟掩在里面 反之則為左衽,左衽一般為少數民族的穿法 在漢族的傳統習俗里,為顯示陰陽有別 死者的壽衣會用左衽,并用細布帶系死結

2.領型

2.領型

衣冠的領型主要分為6種 交領、圓領、直領、方領、豎領、袒領 交領指前襟左右相交 圓領則指向右掩的衣襟延長到右肩,再用布扣系扎 直領又稱"對領",兩邊衣襟接近平行 末端也是左襟搭在右襟 方領呈方形,袒領呈U形,豎領則是豎起來的

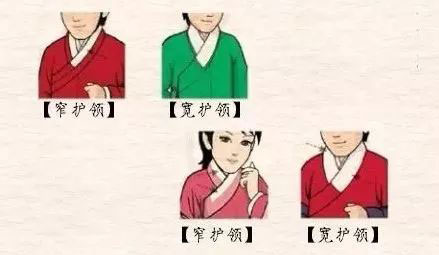

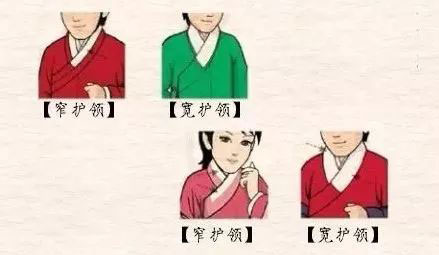

3.護領

護領原本用于確保衣領免受污損 可直接拆下洗滌,有寬、窄、長、短之分 而如今的護領則多用于裝飾 并不是漢服的必要元素

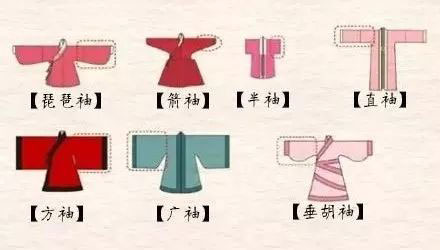

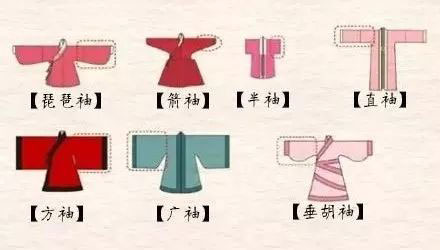

4.袖型 漢服的常見袖型主要有7種 廣袖、琵琶袖、箭袖、直袖、垂胡袖、半袖、無袖 廣袖多出現在禮服中,是大家最熟知的袖型 琵琶袖袖根窄,快靠近袖口時擴大 到袖口處則以弧線收窄,形如琵琶 箭袖袖根略寬,袖口則緩緩收窄 直袖的袖口則沒有明顯收緊的部分 垂胡袖袖管寬大如廣袖,但袖口急收 半袖和無袖多出現于半臂、背心、比甲中

5.中縫 中縫即衣服前后中央處的垂線 最初是由于布幅有限需要拼接而留下來的 也可用來檢查衣著是否端正 隨著歷史的發展 中縫被賦予了中庸正直之意

6.擺

擺指在衣服兩側加續的布幅,以打褶控制

用來加強衣服上身后的立體感

也有避免袍身開衩、維持禮儀觀瞻的作用

按照連接結構可分為內擺和外擺

6.擺

擺指在衣服兩側加續的布幅,以打褶控制

用來加強衣服上身后的立體感

也有避免袍身開衩、維持禮儀觀瞻的作用

按照連接結構可分為內擺和外擺

在漢服流傳的幾千年以來,也對中國周邊各國的服飾制度、樣式等產生了深刻的影響。早在奈良時代日本遣使來中國時,日本的本土服飾就深受漢服影響。而韓服的產生更是與唐朝服飾頗有淵源,至今仍保留了漢服的部分特點。

在漢服流傳的幾千年以來,也對中國周邊各國的服飾制度、樣式等產生了深刻的影響。早在奈良時代日本遣使來中國時,日本的本土服飾就深受漢服影響。而韓服的產生更是與唐朝服飾頗有淵源,至今仍保留了漢服的部分特點。

漢服文化曾一度在近現代斷絕,甚至現在仍然還是有著一些人對漢服存在著誤解。這不僅僅是服裝傳承上的斷層,更是對幾千年的傳統文化的拋棄。好在,漢服并沒有完全被人忘記,現在的人們也越來越多的去了解它,并隨著現在日漸發展的互聯網壯大起來。

它從黃帝“垂衣裳而天下治”開始,最晚在商朝就已經確定。一直流行到清以前,在這期間,漢服雖然歷經變化,但其最主要的形制和特點——“交領右衽,上衣下裳”,始終沒有改變

1.右衽 “衽”指衣襟,而“右衽”則指 左衣襟向右腋系帶,將右衣襟掩在里面 反之則為左衽,左衽一般為少數民族的穿法 在漢族的傳統習俗里,為顯示陰陽有別 死者的壽衣會用左衽,并用細布帶系死結

2.領型

2.領型衣冠的領型主要分為6種 交領、圓領、直領、方領、豎領、袒領 交領指前襟左右相交 圓領則指向右掩的衣襟延長到右肩,再用布扣系扎 直領又稱"對領",兩邊衣襟接近平行 末端也是左襟搭在右襟 方領呈方形,袒領呈U形,豎領則是豎起來的

3.護領

護領原本用于確保衣領免受污損 可直接拆下洗滌,有寬、窄、長、短之分 而如今的護領則多用于裝飾 并不是漢服的必要元素

4.袖型 漢服的常見袖型主要有7種 廣袖、琵琶袖、箭袖、直袖、垂胡袖、半袖、無袖 廣袖多出現在禮服中,是大家最熟知的袖型 琵琶袖袖根窄,快靠近袖口時擴大 到袖口處則以弧線收窄,形如琵琶 箭袖袖根略寬,袖口則緩緩收窄 直袖的袖口則沒有明顯收緊的部分 垂胡袖袖管寬大如廣袖,但袖口急收 半袖和無袖多出現于半臂、背心、比甲中

5.中縫 中縫即衣服前后中央處的垂線 最初是由于布幅有限需要拼接而留下來的 也可用來檢查衣著是否端正 隨著歷史的發展 中縫被賦予了中庸正直之意

6.擺

擺指在衣服兩側加續的布幅,以打褶控制

用來加強衣服上身后的立體感

也有避免袍身開衩、維持禮儀觀瞻的作用

按照連接結構可分為內擺和外擺

6.擺

擺指在衣服兩側加續的布幅,以打褶控制

用來加強衣服上身后的立體感

也有避免袍身開衩、維持禮儀觀瞻的作用

按照連接結構可分為內擺和外擺 在漢服流傳的幾千年以來,也對中國周邊各國的服飾制度、樣式等產生了深刻的影響。早在奈良時代日本遣使來中國時,日本的本土服飾就深受漢服影響。而韓服的產生更是與唐朝服飾頗有淵源,至今仍保留了漢服的部分特點。

在漢服流傳的幾千年以來,也對中國周邊各國的服飾制度、樣式等產生了深刻的影響。早在奈良時代日本遣使來中國時,日本的本土服飾就深受漢服影響。而韓服的產生更是與唐朝服飾頗有淵源,至今仍保留了漢服的部分特點。漢服文化曾一度在近現代斷絕,甚至現在仍然還是有著一些人對漢服存在著誤解。這不僅僅是服裝傳承上的斷層,更是對幾千年的傳統文化的拋棄。好在,漢服并沒有完全被人忘記,現在的人們也越來越多的去了解它,并隨著現在日漸發展的互聯網壯大起來。

如沒特殊注明,文章均為江浙滬網絡推廣,轉載請注明來自http://www.0898bike.com/html/news/

返回列表

- 下一篇: 漢衣冠之——“包容”的袖子_漢服形制

- 上一篇: 穿越千百年的裙子——襦裙_漢服形制

志強網絡擁有資深設計師團隊和自主系統開發技術團隊,為客戶專業定制企業品牌網站、響應式網站、商城系統、手機微信網站、外貿網站、營銷型網站、旅游網站、微信小程序、APP等。歡迎廣大客戶咨詢!