宋朝由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),軍隊的裝備很是講究,甲胄在承襲唐朝的基礎(chǔ)上又進(jìn)行了革新,工藝考究,形制統(tǒng)一,說是藝術(shù)品也不為過。

宋朝武職也基本上承繼唐制,據(jù)《歷代職官表》記載,宋代武職設(shè)“殿前司、侍衛(wèi)親馬軍司、侍衛(wèi)親馬步軍司為三衙,主官為都指揮使,副都指揮使,都虞侯,唐制十六衛(wèi)將軍仍留其名,稱為衛(wèi)官,皆沿用唐制。

武將出身的宋太祖趙匡胤,雖然玩起了“杯酒釋兵權(quán)”那套,但骨子里很重視軍事裝備,這也容易理解,自己的老本行嘛。宋初對武器裝備要求是相當(dāng)嚴(yán)格的,趙匡胤甚至?xí)H自校閱,記載“十日閱一次,謂之旬課”,老板這么重視,質(zhì)量自然不會差,“戎具精勁,近古未有”。

在甲胄方面,宋朝在繼承唐的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)之上更進(jìn)一步,使之在外觀和審美上達(dá)到了無以復(fù)加的高度。換言之唐宋朝盔甲基本結(jié)構(gòu)相同,在結(jié)構(gòu)劃分上屬同一類盔甲,屬于典型的漢甲,也是最符合我們認(rèn)知的古代中國盔甲,代表著漢甲的最高峰。

很遺憾的是,由于歷代戰(zhàn)火的毀壞和歷朝歷代對甲胄這種重要軍事資源的控制,宋朝的甲胄幾乎沒有存世的實物,我們現(xiàn)在所見的,只能根據(jù)古籍記載和現(xiàn)存的壁畫雕像等進(jìn)行復(fù)原。

烏錘甲

烏錘甲在唐朝即被記錄在《唐六典》之中,是唐十三鎧之一,因其甲片似小錘得名,被宋沿用。唐宋的甲胄有個特點就是有袍肚,唐朝被稱為抱肚。

烏錘甲

頭盔是鳳翅兜鍪,自帶護(hù)肩。整體形制將腿裙與前胸后背連接為一體,與《武經(jīng)總要》中記敘相同。下圖該套甲胄基本是根據(jù)永裕陵將軍石像進(jìn)行復(fù)原。

鳳翅兜鍪

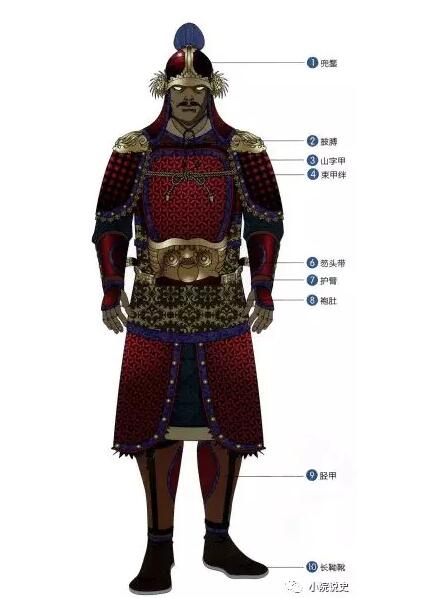

朱漆山文甲

山文甲同烏錘甲一樣,也是承襲自唐朝的甲胄,名氣比烏錘甲更大,同明光鎧一起成為漢甲典范的代表,到了明朝還有裝備。下圖是根據(jù)宋人繪制的《凌煙閣功臣圖》中的薛仁貴像進(jìn)行復(fù)原,配備的頭盔也是鳳翅兜鍪,區(qū)別是鳳翅更大,護(hù)腹處還有獸首,更為華麗顯眼。胸背腹腿同樣連成整體,胸甲分為左右兩片。

朱漆山文甲

鳳翅兜鍪

黑漆順?biāo)轿募?/span>

黑漆順?biāo)轿募酌质歉鶕?jù)《宋史 兵志》記載的鎧甲而來,形制與唐代山文甲基本相同,下圖是根據(jù)河南永裕陵石像盔甲進(jìn)行復(fù)原。這款兜鍪與上面略有不同,兩邊鳳翅略小,但兜鍪上鑲嵌著精美的花紋,相當(dāng)漂亮,整體看更為緊湊,將領(lǐng)佩戴顯得很精神。甲片也有差異,呈十字形編綴。

黑漆順?biāo)轿募?/p>

黑漆順?biāo)轿募?/p>

鳳翅兜鍪

金漆鐵甲

金漆鐵甲相比前面幾款甲胄要簡化了不少,肩部和護(hù)腹處沒有了獸首,看上去氣勢要弱了許多,區(qū)別最明顯的地方是頭盔,銅盔形如涼帽,與鳳翅盔風(fēng)格差異明顯,更接近之后元、明時期的頭盔樣式,該銅盔曾在山東曾有實物出土,上面的鑄字表明是南宋時期鑄造。

銅盔

看到這里,肯定有朋友會問,怎么不見大宋著名的步人甲?實際上,步人甲形制與以上各款鎧甲大同小異,區(qū)別在于步人甲是步兵重型鎧甲,重量更大,甲片更為密集,更注重全身防護(hù),這也是步人甲得名的由來。裝備步人甲的南宋重步兵也是中國重裝步兵的巔峰,具備跟金國重騎兵正面硬剛的能力。

形制又發(fā)生了變化,蒙古軍隊從西方帶來了布面甲,傳統(tǒng)的漢甲越來越少見,雖然明朝立國后有所恢復(fù),但由于國力問題,性價比相對較高的布面甲最終成為了主流

- 下一篇: 2019第七屆西塘漢服文化周出爐啦~

- 上一篇: 黑白配色的漢服,真的很美