距今約1萬年的新石器時代 ,中國已有貫頭衣、披單服等披風類服裝。但那還不是披風,沈從文先生曾經(jīng)在《中國古代服飾研究》中把昭君套當做“披風”,但經(jīng)后來一些學者考證。披風是明代開始流行的外衣,而非飾物。明代王圻的《三才圖會》云:“褙子,即今之披風也。”換言之,明清時代的披風,就是宋時的褙子。

而明朝前的披風,其實是這樣的。

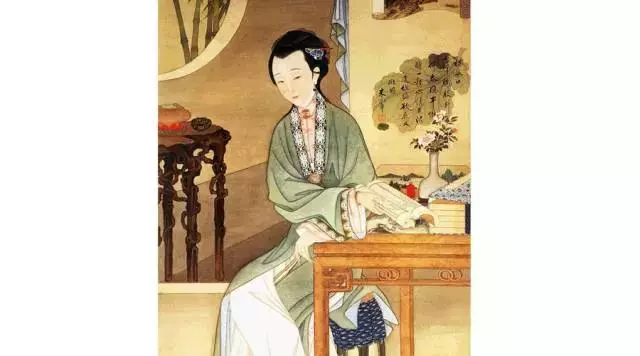

前文所說的褙子流行于宋代。受程朱理學的影響,人們的審美觀追求質(zhì)樸,宋代男子的褙子常襯于公服內(nèi),很少外穿。女子的褙子則外穿,并成為典型的常服款式。

將披風與褙子兩相對比我們可以看到,披風和褙子的相同之處在于都是對襟款。但是兩者其實大有不同。總體來說,褙子給人的感覺更嚴謹端莊,而披風則靈動開放的多。

褙子和披風有何不同

長度:褙子的長度是既可及地又可及膝,但是披風一般只到膝蓋;

袖子:褙子的袖子有大小袖,披風的袖子一般是剛剛好的中等寬度,長度也比褙子的短,可以露出里面的衫袖。

最重要的是,褙子是直筒的,上下一樣寬,而披風是收腰修身的。

領(lǐng)子:褙子的領(lǐng)子是合領(lǐng),堪稱嚴絲合縫。而披風的領(lǐng)子中間距離很大,據(jù)說有一尺三寸(約今日42cm),這樣的領(lǐng)子是一直低到腹部的,可以大幅度露出里面的衣物。

斗篷與披風

斗篷主要用以防風御寒。與披風不同,斗篷常穿于室外,披風室內(nèi)外均可穿。近現(xiàn)代常常把斗篷誤稱為披風,但實際上近現(xiàn)代以及外國所說的這些個“披風”都是“斗篷”,而不是中國古代文獻、古畫、文物中所展示的披風。

有一個很有意思的問題。你看,像披風的敞領(lǐng),束腰等突出女性特征的“性感風”,在森嚴壓抑的古代封建社會簡直不敢想,它到底是怎么出現(xiàn)的呢?

要解釋這個問題,得先說說明朝的陸上朝貢貿(mào)易。我們知道,明朝自朱元璋開始一直到明末,一直實行海禁政策。官方明面上的對外交流,一般人知道的也就是鄭和下西洋。但其實,明朝陸地間的朝貢貿(mào)易更為頻繁。比如和中亞的帖木兒王朝,從1387至1504一百多年間,貿(mào)易就有78次之多,很多中亞人借此進入中國。尤其明武宗時期,還召過大量的色目女性入宮(元朝對中西亞各民族的統(tǒng)稱)。

而從中亞往西,女子的服飾都強調(diào)第二特征,細腰大擺,開放活潑。比如從15世紀波斯的細密畫以及阿富汗墓葬出土的女子衣物中,我們可以看到,這些敞領(lǐng)以及收腰的設(shè)計,其實就和明的披風異曲同工。

中國女性的服飾在明以前,不強調(diào)女子的身材,一般都是直著下來。而從明開始,因為貿(mào)易帶動了文化上的交流,中西亞服飾的元素也進入到傳統(tǒng)服飾中,由此形成了比之以往要靈動的多的披風。

所以我們可以看到,作為中西各自元素的集大成者,披風既有中國傳統(tǒng)服飾輕曼縹緲的含蓄,又有西方活潑開放的靈動。

- 下一篇: 2019淘寶漢服商家粉絲數(shù)排行榜

- 上一篇: 秦代服飾的主要特點