不夸張的說,我們亦處在一個禮崩樂壞的時代。改革開放為我們帶來了豐厚的物資基礎,但面對自身文化認知層面很多還處于蒙昧之中。應時代之需,各方面的優秀傳統文化開始逐漸回歸。漢服也重回我們的視線,廣受世人關注、好評。但十多年的發展的過程中亦出現某種異化:

漢服復興并非獵奇斗艷、扮仙復古;更不是曬優越感甚至上演為文化爆力。我們要不忘其初,更要著眼未來;最終是為了讓我們積極向上,獲得成長;為了讓我們能在未來遇見更好的自己,重建華夏人文風貌。

漢服復興,衣禮偕行,在前行的路上不能缺禮而獨行。漢服只有在禮的統御下才能構建出完整體系,有了這個系統才能從全局視野應對很多發展中的問題。比如穿漢服方不方便的問題。很顯然,很多時候的儀式感是必須犧牲便捷性才能換來的。

這里簡單的做個初步的總結,漢服分官制、儀制與日常便裝。這里不同于古,卻源于古。

官制

先說官制,官家制服具有一定的法律規定,不可僭越,等級是其手段,為的是高效建立次序感,我們不能以當下的價值觀去評判古代的“封建等級制度”。即使在當下的美國,他們的軍裝也是不能亂穿的。這本是制服的功用之一,不是簡單戴個封建毒瘤帽子就可以全盤否定的。

官家制服對民間審美一直具有引領作用。現存留史料也最多、最全,為漢服復興留下了很多可貴的參考資料。但官制漢服體系在當下的社會應用場景里已失去了實用性,在考古研究、文化展示、展演中還能一展我華夏風貌;漢服設計中特別是儀制中可以借鑒其背后的禮義、方法。其工藝結構、審美元素亦可以給我們帶來新的設計靈感……

但日常的生活里,還是建議大家不穿或少穿這類高度復原的官家制服。如此打扮去逛街、耍酷,跟別人說這是復興,不是復古,你信么?

儀制

接下來再說儀制,即祭祀、婚禮、成人禮及節日慶典等儀式感強的場合所穿漢服。

人生需要儀式感,儀式感即不同于日常生活從而被我們一生記憶珍藏,儀制漢服就能起到非常關鍵的作用,以此來加強我們對人生特殊節點的認知與感受。比如婚禮,新人是當天的主角,在衣冠表現中要高效突出其主角光環,同時也會間接體現其家世背景與審美涵養,你不能讓現場認不出新娘是誰,更不能讓我們5000年璀璨文明滋養下的新娘只能選擇一襲白紗……

我們每年都會在廈門集美龍舟池舉行盛大的端午祭典,大家要知道五六月里的廈門天氣是很熱的,在烈日下我們一眾同袍峨冠博帶,在雅樂聲中齊整劃一,進退儼儼。這就是犧牲舒適度帶來的儀式感。具有強大的感染力,直指人心。

日常

日常漢服,在保證漢服的基本形制、特征前提下,更注重實用性與舒適度,并兼顧其審美及個人喜好 ,自由選擇性高,豐富多元。不僭越官制、儀制就好。但也不能無源臆造,有形無魂。

顯然,官制、儀制與日常漢服在天時、地利、人和三者協調中,前者重儀式感,后者重實用性。在擁有審美共性的基礎上各有側重,我們要循禮而不是刻板循古,合禮才能合于理。

天時

其一,漢服是動態的,是有生命的,在時代流轉中有其自身的成長路徑;先秦、兩漢、魏晉、隋唐、宋明,沒有一個時期的漢服會重復前朝的樣子,但其審美共性與傳承關系卻清晰可見。顯然當下的漢服復興也應承前啟后擁有自己的時代性。只是當下的漢服復興才剛剛開始,蹣跚學步中要允許有多種不同的嘗試。但不必也不能說必須要是古代存在過的漢服才能稱之為漢服,漢服的成長、發展是不可逆的,無法穿越,更沒法重來。服飾史的研究、復原在學術構建中意義重大,但過往的經驗只能給我們提供成長基因與豐富的營養,未來還需要我們去守正創新。

其二,漢服有四季性,既保暖又涼爽的漢服是不存在的;當然,如果你只想要風度不要溫度也是可以的,只能是祝你好運啦(冷眼看你在寒風中瑟瑟發抖)。但在官制、儀制中,漢服受四季的影響相對較小,以體現莊敬。關于這些,其實在西方的著裝上也同此理。

地利

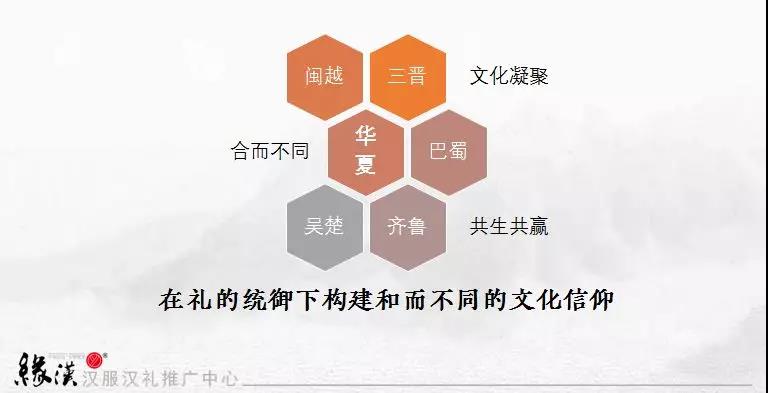

中國地廣人密,八里不同音十里不同俗,整齊劃一搞出來的標準顯然不合情理。在禮的統御下要允許不同“流派”各自發展。在不失大體的前提下啟發其多樣性,如此漢服推廣與發展會更具生命力。全球化大背景下的今天,保護文化多樣性,尊重不同文明形態,共生、共贏避免零和博弈,其實更加需要這種高超的智慧。

人和

禮之用,和為貴。漢服復興發展,其根本目的是為了和人心,而非引紛爭;堅守自我,更要尊重他人。

穿著漢服應要與我們身份(收入等綜合因素)相匹配,月入3000非要買30000的漢服這何嘗不是僭越?漢服商家現在已經相當成熟了,高、中、低任君選擇。因為窮買山,這借口亦是失禮。

儀式場合,通過不同的著裝表明身份,這本身就是禮的設定高明之處。比如成人禮,一眼就清楚,誰是冠者,誰是主人,誰是主賓。

知禮義、明禮法,漢服才能發揮出更多文化價值。

漢服是穿在身上的衣,是外在的美麗形象;

漢禮是踐行的義,是內在的涵養與氣度;

漢服的主流價值應該要回歸生活,

是合理的穿著、得體的舉止,

而非僅僅追求舞臺上、鏡頭里的“虛榮”。

如沒特殊注明,文章均為江浙滬網絡推廣,轉載請注明來自http://www.0898bike.com/html/news/