《大羽華裳——明代服飾特展》是山東博物館之前推出的一次特色展覽,匯集故宮博物院、山東博物館、曲阜文管會珍藏的明代服飾精品一百余件,體現了中國古代服飾工藝的最高水平。

就明代服飾收藏而言,參展單位在國內處于頂尖水平。山東博物館、曲阜文管會藏衍圣公及夫人冠服,體系完整,傳承有序,無論種類、數量還是色彩及保存狀態,均可圈可點,從一個側面直觀地展示了古代貴族上流社會的生活狀態。

“錦織明韻”

朱元璋推翻元蒙統治建立大明王朝之后,即行廢除元朝服飾制度,著手建立明朝服飾制度,以期恢復漢民族文化傳統。至洪武三年(公元1370年),明代服飾制度初具雛形,但尚不完備,著裝亂象仍不能完全戒除。基于此,在洪武二十六年(公元1393年)又作了一次較大的調整。至此,明代尊卑有序、貴賤分明的服飾制度基本定型,主要涉及皇帝冠服、文武官員冠服、一般男服和命婦冠服、一般婦女服飾等。

1971年,山東鄒縣(今鄒城)明魯王朱檀墓出土了大量珍貴文物,其中包括一些保存完好的魯王服飾,對研究明代早期服飾制度尚未成熟定型前皇室成員的服飾情況提供了珍貴的實物資料。

魯王九旒冕是目前我國唯一存世的明初冠冕實物,具有極高的歷史和文物價值。

冠冕是歷朝歷代在最高儀式上使用的禮冠,皇帝為十二旒,親王為九旒。“旒”,寓意帝王不視非不視斜,非禮勿視。冕板兩側垂掛的青玉圓珠稱“充耳”,寓意帝王不聽讒言,非禮勿聽,“充耳不聞”一詞即來自于此。

烏紗折上巾 明洪武二十二年(公元1389年),1971年鄒縣明魯王朱檀墓出土,山東博物館藏

烏紗折上巾:冠以烏紗制成,髹黑漆。冠由前屋、后山組成,前低后高,后山前傾。冠后有一翅管,所插左右二翅折角向上,其造型像“善”字,故又稱“翼善冠”。此冠為明代親王常服冠。

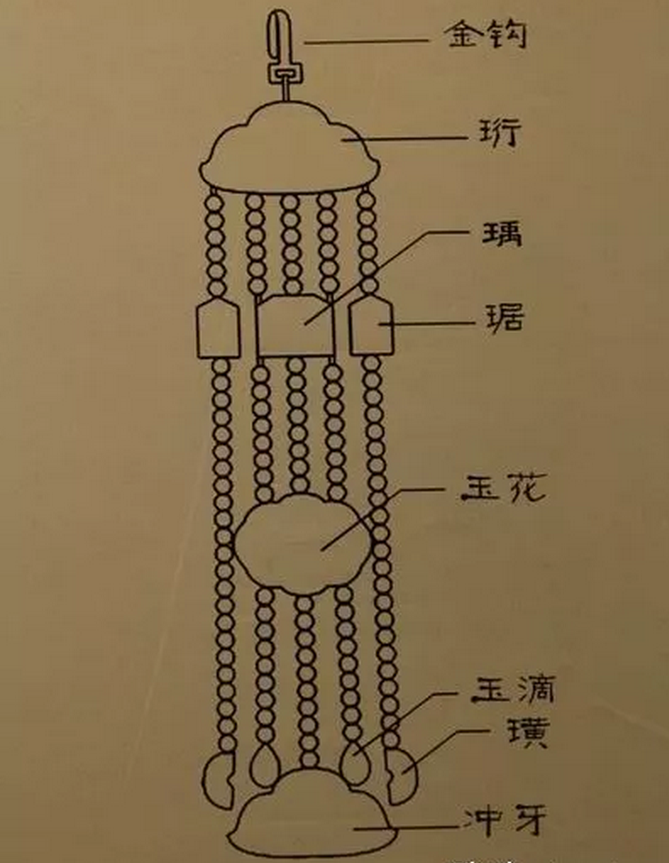

青玉佩 明洪武二十二年(公元1389年),1971年鄒縣明魯王朱檀墓出土,山東博物館藏

青玉佩:禮器。佩飾,由珩、瑀、琚、玉花、玉滴、璜及沖牙、玉珠等以絲線穿連而成。

依照中國古代禮儀,行走過程中玉佩相撞發出的聲響應緩急有度輕重得當,若節奏紊亂聲響嘈雜,則說明步履失措,會被視作失禮行為。

金鑲透雕靈芝花卉紋白玉帶板 明魯王朱檀墓出土,山東博物館藏

金鑲透雕靈芝花卉紋白玉帶板由二十二塊白玉板組成,為雙撻尾式帶,由金鑲透雕靈芝花卉紋白玉銙和鉈尾組成。三臺兩側各排三塊小排方,次為條形穿帶環和鉈尾,后面為七塊長方形排方。玉板多為長方形,鉈尾最長。所有玉片均透雕靈芝花卉紋,且用金片包鑲,金片亦鏤雕花紋。

明朝帶具款式比較豐富,其中以革帶最受重視,與之配套的帶銙(帶板)根據等級的不同有玉、犀角、金、銀等材質,其中又以玉質帶銙(簡稱“玉帶”)最為尊貴。明朝玉帶使用極為嚴格,為皇室、一品或特賜才能使用。

玉帶外形大小各不相同,且有特定名稱。明朝皇帝玉帶裝有24枚,親王大臣為二十枚。

如意云形鑲寶石金帶飾 明魯王朱檀墓出土,山東博物館藏

如意云形鑲寶石金帶飾:托體為金質,鏤空串枝花卉,花卉表面嵌各種寶石33顆。

條紋緞帶 明洪武二十二年(公元1389年),1971年鄒縣明魯王朱檀墓出土,山東博物館藏

條紋緞帶:長條形,兩側有窄邊,織有深淺明暗、寬窄相間的黃色豎條紋。

織金盤龍紋黃緞袍:盤領,窄袖,右衽,長袍形。前胸、后背、雙肩織有四團織金盤龍紋龍補,紋樣相同,升龍于祥云中戲火球。此件織金盤龍紋黃緞袍是魯王朱檀常朝時所穿用的常服袍,為迄今在全國范圍內發現的保存較完整的明初親王等級的常服袍。

以下介紹明代幾種主要服飾。

朝服:

朝服是一種等級較高的官服,一般用于較為隆重的場合。據《大明會典》記載,凡大祀、慶成、正旦、冬至、圣節、頒詔、開讀、進表、傳制時,官員穿朝服。朝服采用上衣下裳制,具體形制為:梁冠、青緣赤羅衣、白紗中單、青緣赤羅裳、蔽膝、笏、赤白二色絹大帶、革帶、佩綬、白襪黑履。

進賢冠:銅絲編織的網狀顏題(即覆額環腦一圈的介壁)、云翅(即位于額上的顏題延伸到腦后凸起的雙耳),紗質的冠頂,頂上現存有五道質的橫梁,顏題前后與云翅的銅網上,裝飾有金質的簪花、雙鳳。

該冠為中國唯一一件存世官員朝冠,彌足珍貴。冠上飾有梁,用于辨別等級身份,一品為7梁,二品為6梁……六品七品為二梁,八品九品為一梁。這件文物是衍圣公的冠飾,衍圣公在明代授正二品,冠上應飾有6梁,而藏品僅存5梁,但在右面隱約看見還有一梁的痕跡。

赤色羅朝服:交領,大襟,右祍,領、襟、袖、擺處緣以四寸寬的青羅邊。

赤色羅裳:赤羅裳身,橘黃色圍腰,青羅鑲邊。

笏板:明代文武官員穿公服需持笏,《大明會典》載:“笏,依朝服為之。”公侯至五品官員皆用象牙笏,六品以下用槐木笏。

公服:

明代規定官員每日早晚朝奏事及侍班、謝恩、見辭之時著公服。與朝服、祭服相比,明代公服形制相對簡單,省略了繁瑣的掛佩之制。公服的形制為:展腳幞頭、盤領右衽袍、笏、革帶等。衣料用纻絲或紗、羅、絹。

展腳幞頭:帽體前低后高,左右翅平伸,翅尾上翹,橫插于帽后結內。帽內鐵絲固形,黑縐紗作表,漆麻布為里,兩翅鐵絲作骨,附黑紗,質堅而輕。

赤色羅素面袍:圓領,右衽,寬袖,左右腋下有擺。《明會典》明洪武二十六年定:“文武官公服……一品至四品,緋袍;五品至七品,青袍;八品九品,綠袍”。

常服:

明代文武官員在常朝視事時穿常服。常服由烏紗帽、團領衫、束帶組成。洪武二十四年(公元1391年)定常服用補子分別品級。公侯、駙馬、伯服繡麒麟、白澤。文官以禽鳥為紋,武官繡飾猛獸。

平翅烏紗帽:帽以革為框架,由綢、麻、紗裝裱而成。帽前低后高,通體皆圓,有左右兩翅橫于帽后。按明制,烏紗帽為明代文武官員常服所戴之冠帽。

紅色羅云鶴補袍:圓領,右衽,寬袖,前胸、后背有補。

忠靜冠服:

忠靜冠服是明代官員居家會客或出行時的穿著。明嘉靖七年(公元1528年)定冠服制,仿古玄端制。規定品官燕服為忠靜冠服。忠靜冠是斟酌古時玄端服的制度而定的,用忠靜之名,勉勵百官進思盡忠、退思補過。

忠靜冠:冠鐵絲作骨,外烏紗裹表,中部隆起,冠頂綴七道皮制的橫梁。冠沿由前而后飾凸起的卷云紋云翅,并分別釘金線緣,冠內漆黑紗。

藍色暗花紗綴繡仙鶴交領補服:交領,右衽,長闊袖,左右開裾。鑲白絹領緣,前胸、后背釘五彩繡仙鶴云紋方補。質地為直經紗,暗花為四合如意云紋,間飾小朵花。

命婦冠服:

明代命婦冠服分禮服、常服兩種,禮服用于朝見帝后、參與祭祀等大典。《大明會典》載:“凡命婦入內朝見君后、在家見舅姑并夫,及祭祀則服禮服。”命婦禮服為翟冠、大袖衫、霞帔、褙子等。常服為翟冠、圓領等,圓領綴以補子,補子紋樣隨其夫或子品秩。

赭紅色浮花綾鳳紋補女袍:盤領,右衽,寬袖收口。前胸后背各綴一彩繡流云雙鳳紋團形補。

藍色湖縐麒麟補女短衣:交領,右祍,長闊袖,左右開裾,白絹護領、白絹袖緣。前胸后背各織一彩云山水金麒麟紋方形補。

粉色緞盤金云龍紋女裙:暗花卉紋盤金云龍粉緞裙身,白絹接腰,接腰兩頭綴有一對穿鼻,裙底彩織海浪江崖、盤金云龍戲珠紋。

粉色緞盤金云龍紋女裙:暗花卉紋白絹接腰,百折式,接腰兩頭綴有一對穿鼻,裙里缺失,裙底部彩織海浪江崖、盤金云龍戲珠紋。

蔥綠地妝花紗蟒裙:直經紗地織纏枝蓮、茶花等暗花紋飾,裙腰加桃紅色暗花紗鑲腰。由五幅料構成百折式長裙。裙襕、裙擺織金妝花飛蟒各一條,行蟒九條,間飾翔鳳、牡丹、茶花、菊花、荷花、梅花、海水江崖等紋飾。色彩以紅綠為主調,圓金線織金蟒,片金勾邊。

便服:

明代便服的款式與吉服并無二致,但用途不同,便服作為日常生活穿著,比較隨意,講究舒適。

本色葛袍:交領,右衽,長闊袖,左右開裾,領部加白紗領緣。

“葛袍”,即用葛布做成的袍子。葛,一種植物,用其莖的纖維制成的織物叫葛布,具有滑爽透氣的特性,俗稱“夏布”。

白色素絹鑲青緣褙子:白絹地。直領,對襟,長闊袖,左右開裾,領口、袖口鑲石青色領緣、袖緣,領口處釘一對白絹帶系。

“褙子”,也稱“披風”,一種由半臂或中單演變而成的上衣,男女都可以穿著。

吉服:

吉服是用于時令節日、婚禮、壽誕等各種吉慶場合穿著的服飾,講究紋飾尊貴華麗,通常飾以蟒、斗牛、飛魚、麒麟等祥禽瑞獸圖案。

紅色湖綢斗牛袍:圓領,右衽,大襟,寬袖,左右有擺,腋下有一對紅色系帶。前胸后背處飾兩條首尾相向的龍身牛蹄狀神獸,膝襕處飾兩條舞動的神獸,袖正面各飾一條飛翔的彩鳳,彩鳳翅膀用二至三暈色線刺繡而成。

該袍顏色鮮艷,紋飾華麗,總體裝飾設計制作上,給人一種喜慶熱烈的視覺沖擊,具有極強的藝術感染力。

- 下一篇: 穿著漢服逛故宮

- 上一篇: 廣州518路公交——一輛開在禮儀之邦的漢服主題巴士