摘要:云肩,也叫披肩,多以絲緞織錦制作,常用四方四合云紋裝飾,并多以彩錦繡制而成,曄如雨后云霞映日,晴空散彩虹,故稱之謂:云肩。

練槌{髟圭}髻紫頭繩,金繡云肩翠玉纓。

學(xué)舞天魔才擺隊,長安又領(lǐng)接番僧。

明 楊子器《順帝》

云肩,也叫披肩,多以絲緞織錦制作,常用四方四合云紋裝飾,并多以彩錦繡制而成,曄如雨后云霞映日,晴空散彩虹,故稱之謂:云肩。

云肩是婦女披在肩上的裝飾物,是中國漢族服裝重要的特征之一。裝飾圖案內(nèi)涵豐富,符號的藝術(shù)語言,數(shù)字的喻意,文化底蘊哲理深邃;云肩,又是漢民族吸納外來服飾文化,融會貫通,升華入化為自己的民族服飾結(jié)晶;云肩,也是中國服裝史上,平面與立體設(shè)計巧妙構(gòu)思的典范。

秦漢以前的文獻尚無相關(guān)文字記載,從服飾款式看,是受北方游牧民族觀念的影響,屬外來的服飾樣式。圖象最早見于敦煌隋代壁畫,已經(jīng)中國化的觀音菩薩身披云肩。云肩,在漢民族中盛行,在唐宋時期,上層貴族社會服飾已經(jīng)流行“五云裘”衣,云肩盛裝了。

云肩,隋唐時雖披在外來的菩薩肩上,卻與本土文化道家思想關(guān)系密切;雖然來自外來民族服飾文化,卻由于崇拜天的意識內(nèi)因,化為我用,從而成為“天人合一”空靈恢宏的民族服飾文化典范。

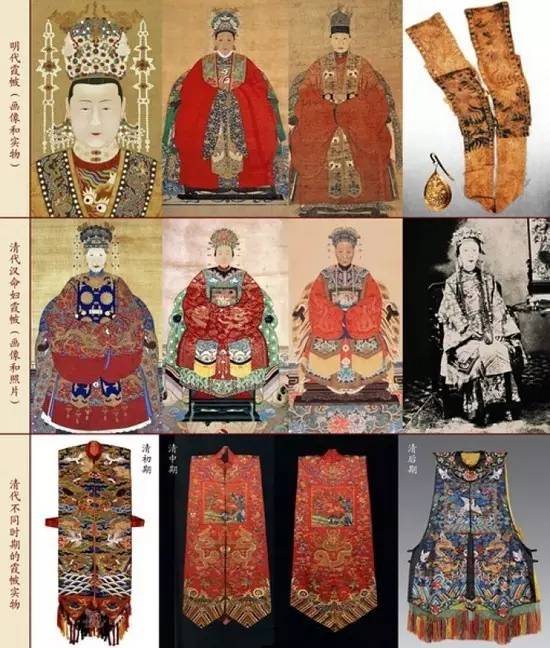

元代的《元史 •輿服志》載“云肩,制如四垂云,青緣,黃羅五色,嵌金為之”;明清時期云肩成為流行的日常服飾,《清稗類鈔 • 服飾》:“云肩,婦女蔽諸肩際以為飾者”、李漁《閑情偶寄》:“云肩以護衣領(lǐng),不使沾油(頭發(fā)與頸部的油污),制之最善也”;云肩到清代逐漸成為婚嫁時青年婦女不可或缺的衣飾,多在歲時節(jié)令或婚嫁時佩戴。民國之后云肩漸為消逝,而轉(zhuǎn)化為傳統(tǒng)戲曲女性服飾造型的一大行頭。

云肩的構(gòu)想,與中國建筑的意境一致,講究四方四合,一樣有著“天人合一”的深刻內(nèi)涵。來自于中國為代表的東方文化思維方式,是綜合性的講究萬物之間的相互包容與和諧。

中國是世界上較早以農(nóng)立國的民族,而農(nóng)業(yè)是人類偉大的發(fā)現(xiàn);農(nóng)業(yè)定居后,人們重視天象氣候變化與人的生存環(huán)境綜合性關(guān)系,反映在代表社會意識的哲學(xué)上,道家思想天與人的“天人合一”哲理觀念,用現(xiàn)代語來說,也就是早在二三千年前的春秋戰(zhàn)國,中國古人便已重視了“道法自然”,人與自然的和諧關(guān)系了;這也是云肩的“天人合一”文化創(chuàng)意,在中國服飾文化中的價值。

中國傳統(tǒng)服飾一般均為平面裁剪,唯有云肩是因人制宜,制作時根據(jù)女性身體的不同體形進行立體式的擺設(shè)再進行裁制,力求穿在肩頭得體而有分寸。

云肩的種類有對開云肩、四方云肩、串珠云肩、有領(lǐng)云肩與無領(lǐng)云肩等不同造型,云肩的結(jié)構(gòu)均圍繞頸部中心放射或旋轉(zhuǎn)為骨架,有四方、八方等不同量的放射形態(tài),目的在于對太陽崇拜并以此來象征四時八節(jié),順應(yīng)古代造物講究四方四合、八方吉祥的祝頌理念。

而為人熟悉的“霞帔”常被誤解為云肩,霞帔是中國古代婦女禮服的一部分,類似現(xiàn)代披肩。是宋以來貴婦的命服,式樣紋飾隨品級高低而有區(qū)別,類似百官的補服。

《格致鏡原》引《名義考》中稱:“今命婦衣外以織文一幅,前后如其衣長,中分而前兩開之,在肩背之間,謂之霞帔”。其中所描述的形式是明代霞帔,到了清代,胸前、背后綴以補子,下擺綴以五彩垂緣。補子紋樣只織繡禽鳥,而不用獸紋。

現(xiàn)代的云肩已逐漸失去了原有的文化意義,更多的主要是視覺感官的彰顯。民間常在云肩吊穗上綴以銀鈴,新嫁娘在走動時,吊穗也相隨飄動起來,使銀鈴也有節(jié)奏地響起來,不僅富有流動的音樂感,還提高人的精氣神韻。

- 下一篇: 著漢服興華夏,漢服發(fā)型這樣搭

- 上一篇: 漢服之【三從四德】,穿漢服,你準備好了嗎?