摘要:普通的唐代女裝我們都很熟悉,一件短上衣,一件長裙,再披個披巾,就是常常被稱為“唐襦”、“高腰襦裙”、“披帛襦裙”等等的這一套服裝。

普通的唐代女裝我們都很熟悉,一件短上衣,一件長裙,再披個披巾,就是常常被稱為“唐襦”、“高腰襦裙”、“披帛襦裙”等等的這一套服裝。但是在唐人語境里面,到底是怎么稱呼這些衣物,以及具體層次到底如何?還是得從唐代原始文獻和文物細節中爬梳。

翻開阿斯塔那29號墓《唐咸亨三年新婦為阿公錄在生功德疏》,里面所登記衣物的下半部為女裝,包括:“肉色綾夾衫子一領、紫綢綾襖子一錦褾、綠綾夾帔子二領、緋羅帔子一領、紫綾夾裙一腰、墨綠綢綾裙一腰、紫黃羅間陌腹一腰、五色繡鞋一量、墨綠綢綾襪一量(兩)錦靿”等冬夏衣物共11件。

這部分是“新婦為阿公布施”的全部女衣,大體也包括了當時一個普通女性日常冬夏所需的衣物。可見唐代日常女裝的基本配備是衫、裙、帔。此外視情況還包括短袖背子、汗衫子、陌腹、鞋襪等部分,下面就依此說說唐代女性日常衣物的種類、正確稱謂與四季搭配方式。

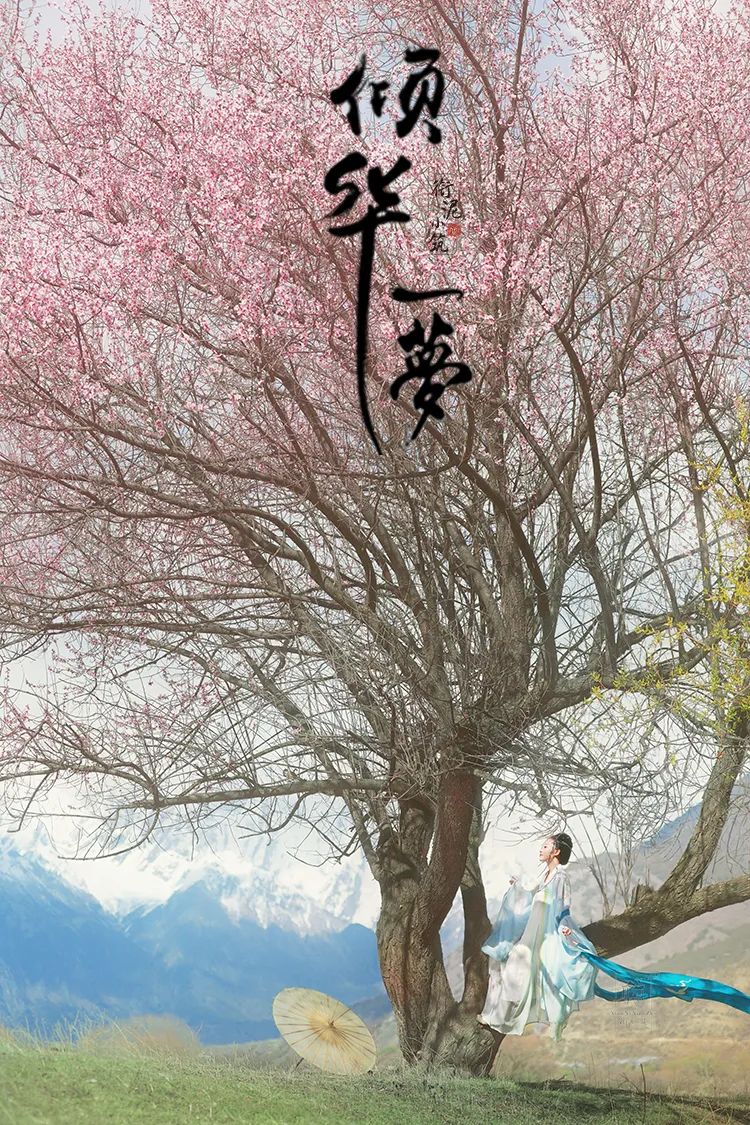

△武周時期兩套典型裙衫帔女裝形象復原(中國妝束復原團隊)

一、衫子·襦

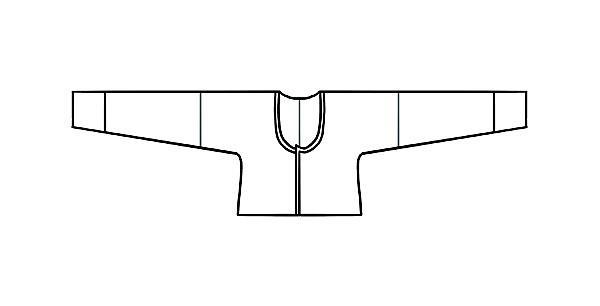

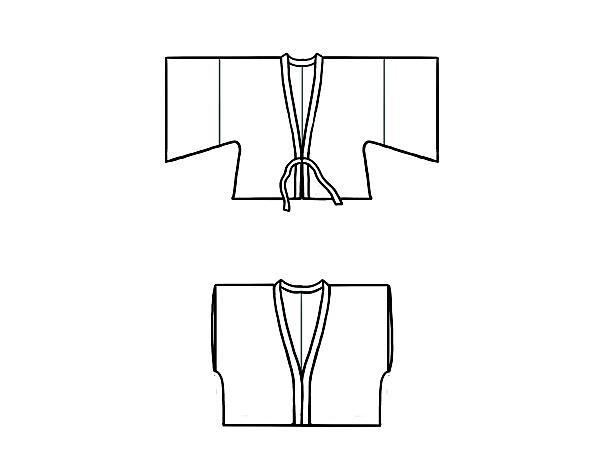

△初唐衫子(窄袖圓領對開襟式)

唐代女性日常穿著長袖上衣,窄袖短身,現在一般叫“襦”,按唐人習慣應稱之為“衫子”。觀察各種唐代文書、出土衣物帳與詩詞小說中的服飾詞匯,但凡提及日常女裝,從初唐至中晚唐,上衣幾乎盡數為“衫子”,如“藕絲衫子柳花裙”、“窄羅衫子薄羅裙”等等。阿斯塔那206墓出土一件《唐質庫帳歷》,登記有大量普通百姓典當贖取記錄,可以了解當時一般平民衣物情況,其中涉及女衣者,也全數做“衫子”、“衫”,如其中的“故白小綾衫子一,馬四娘正月十九日取肆拾伍文”等等,和詩文小說描述相符。

唐代女衫子身長很短,大多不及腰,五代馬縞在《中華古今注》中還將其發源附會至秦代,稱“始皇元年詔宮人及近侍宮人皆服衫子,亦曰半衣,蓋取便于侍奉”,雖不盡可信,但至少可知時人觀念中,衫子因身短又可稱為“半衣”。初唐盛唐衫子袖窄,文物形象多如此,詩詞小說中也往往有“紅衫窄裹小擷臂”、“香衫窄袖裁”等描述。中晚唐衫子略寬松,但大體仍屬窄袖樣式。正倉院所藏一件吳女上衣,其領式、袖闊程度和敦煌中唐壁畫中的衫子幾無二致。

△敦煌中唐壁畫身著闊袖衫、裙、帔的供養人;正倉院吳女衫子模造品

△初唐至武周的幾種衫子領式和穿法,包括圓領對襟、圓領斜襟、直領對襟、交領等

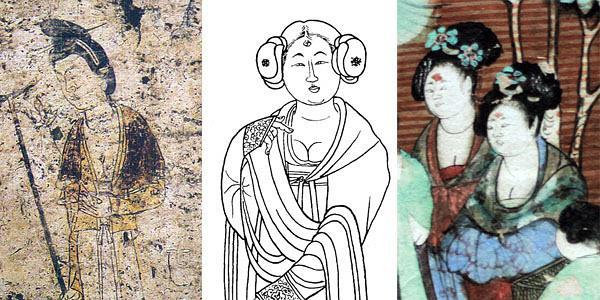

衫子領式有很多種。從壁畫、絹畫、陶俑等文物圖像上看,有直領對襟、圓領對襟、圓交領等等,隨流行而變化。引人注目的是,唐代衫子領口往往開得很低,尤其武周開元前后,酥胸半露的形象極多,正如唐詩、曲子中屢屢形容的“淡紅衫子掩酥胸”、“胸前如雪臉如花”、粉胸半掩疑晴雪”、“慢束羅裙半露胸”一樣。

△武周、開元、中唐著衫裙,酥胸半露的形象

作為日常普遍穿著的上衣,衫子的用料十分豐富,以較輕薄柔軟的綾、羅、絹、布為主,顏色則紫、緋、紅、青、黃、白各色均有,似無禁忌。比如《癸酉年(793)二月沙州蓮臺寺諸家散施歷》中便提到“青綾衫子、青絹衫子、紅絹衫子、夾纈衫子、緋綾衫子、帛絹衫子、緋絹衫子、赤黃絹衫子、紅羅衫子、紫絹衫子、黃布衫子、紅布衫子、白小綾衫子”十數種。衫子的袖端有用異色衣料或華麗的錦繡鑲邊的,如初唐李思摩墓、段簡璧墓壁畫所繪。前面提到的吐魯番功德疏中有“紫綢綾襖子一錦褾”,“褾”為袖端,便指此樣式,時代也十分相近。

衫子一般指單衣,冬日天寒時則改用夾衣,此時則稱“襖子”,敦煌《丑年(821)十二月沙州僧龍藏牒—為遺產分割糾紛》中羅列其妻陰二娘所遺留衣物,除“夾綠羅裙一腰、紅錦袴一、羅衫子一、碧羅帔子一”外,還包括“皂綾襖子”一件。也有“夾衫子”的稱呼,就如文首功德疏中的“肉色綾夾衫子一領”。冬日所用短綿衣也可稱為“襦”,《唐六典·尚書刑部》中記錄奴婢衣物發放標準,“丁奴、官婢,冬給襦、復袴各一”、“十歲已下,冬男、女各給布襦一”,對應的就是春衣中的“布衫”,不分男女。禮服的構件中也多有“白裙襦”,對應“白裙衫”,這邊的“襦”,就是指相對于單衫的夾絮綿衣。

但我們現在喜歡說的“襦”一詞,在唐代可能更多還被用來指代女性的大袖上衣,此概念則需稍花點功夫討論和辨明。漢晉時,“襦”原指相對于袍的短衣,《說文》稱“襦,短衣也”,是當時的常用上衣,在漢代衣物疏中很常見。吐魯番晉唐古墓出土有從五世紀初的西涼、北涼至高昌國時期的數十件隨葬衣物疏,是分析當時衣物稱謂的絕好材料,其中女衣清單中也大多包括“襦”一領,顏色多為紫、緋,面料多為較貴重的錦、綾、羅、綺,恰如《樂府·陌上桑》所云“紫綺為上襦”,可見當為鮮艷的外衣;此外同時還列有衫、小衫等,則多為白練、白絹等素白面料,顯然為著于華麗外衣之下的內衣、平常衣。同期壁畫、實物中多見女性外著闊袖上衣,應即當時“襦”之所指。

而隨后高昌國后期至唐時的衣物疏中,“襦裙”出現的比例則大幅下降,代之以“衫裙”、“褶裙”,原本作為里衣的小袖衫逐漸外穿。這時,東漢、魏晉日常使用的襦作為前代服飾則有古裝化,以及盛裝化、舞裝化的傾向(這也是歷代日常服功能演變的普遍規律)。

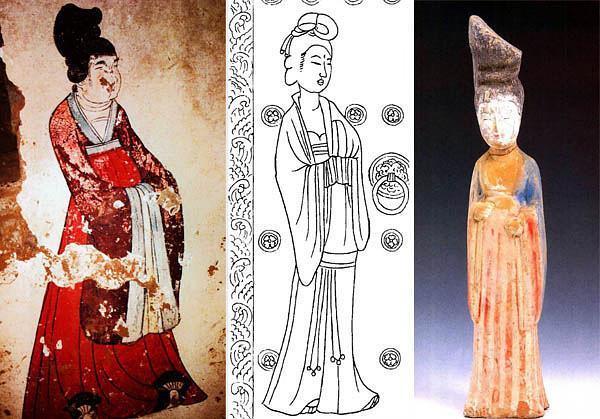

所以唐代文獻中的“襦”,便常常冠以“大袖”,出現在古裝描述,或禮衣、舞衣配置中。如唐沈亞之《異夢錄》提及貞元中帥家子夢一美人“為古裝,而高鬟長眉,衣方領,繡修帶紳,被廣袖之襦”,就是將其當做古裝;盛唐宮人禮衣有“彩大袖裙襦”,懿德太子墓石槨、韋貴妃墓壁畫中,也可以看到少數大袖宮人形象,除了大袖之外,領式、穿法都和同期流行的衫子無異。

唐《通典·樂志》中多次提及舞樂著裝“大袖裙襦”,“舞四人,碧輕紗衣,裙襦大袖,畫云鳳之狀,漆鬟髻,飾以金銅雜花,狀如雀釵”,若將其與初唐李壽墓、韋貴妃墓、燕妃墓中所繪制的樂舞伎對比,恰好一一相符。舞女穿華麗的大袖古裝,的確是很近情理之事,其實到今天還是如此,舞臺上依然可以看到大袖翩翩的華麗古裝。

△ 初唐舞女形象中的“廣袖之襦”與“漆鬟髻”

另外,在形容民間比較華麗的盛裝、禮裝時,也常用到“襦”一詞,中晚唐尤多,并往往冠以錦繡紋樣的形容詞,如“連枝花樣繡羅襦”。白居易的《和春深二十首》中有“春深嫁女家,紫排襦上雉”,將婚服稱之為襦,其上還有禮衣意味的“雉”紋。晚唐溫庭筠的名句“新帖繡羅襦,雙雙金鷓鴣”,也是類似的一例。中唐以來社會風氣普遍追求華麗奢靡,在小袖衫外往往披寬博之襦,因其過于僭奢,文宗朝還曾特別下詔限定“襦袖不過一尺五寸”,但成效不大(詳見舊文《發生在中唐的一次著名的時尚事件》。

△中晚唐、五代身著華麗大袖上衣的女性形象

文書中還可見名為“蓋(衤+蓋)襠”、“蓋襠”者,常用有紫綾、紅錦、綠綾等較華麗面料,并且往往與貼金衫子、畫帔子、綾裙等成套組合,也是一種盛裝上衣。《類篇》:“衤蓋,居拜切,上衣也。”《敦煌變文》有《脫衣詩》曰“蓋襠兩袖雙鴉鳥,羅衣接緤(折疊)入衣箱”,此詩在新人進入青廬后所詠唱,可見可作為新娘婚服。敦煌北宋初一份《鄧家財禮目》中開列七套禮衣清單,其中有六套均為裙、蓋襠、禮巾組成,“三事共一對”,對照敦煌壁畫晚唐至北宋婚禮場景,應該也是指華麗的大袖衣。

二、背子·短袖衫子·半袖

衫子之外,常套有一件短袖或無袖短衣,其領式與衫子一樣也有圓領對襟、直領對襟多種,或應稱為“背子”、“短袖”。其名稱以往多認為即“ ”,但如前篇所述,“半臂”在唐代文書記錄中的定義特指男裝中“帶襕之無袖交領短衣”,女性裙衫外的半袖衣形制則與之不盡相同。而且翻諸各種唐代女衣清單,均不見半臂一詞( 唐代女性的確也可以穿半臂,不過是在其穿男裝、胡服的情況下,不宜混為一談)。那么這種上衣到底應該被稱作什么?

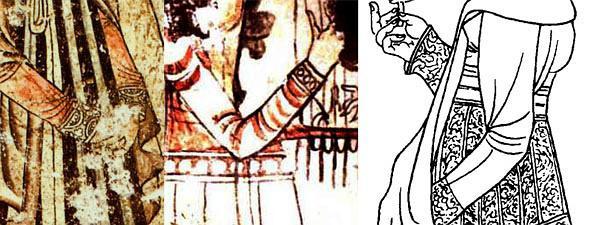

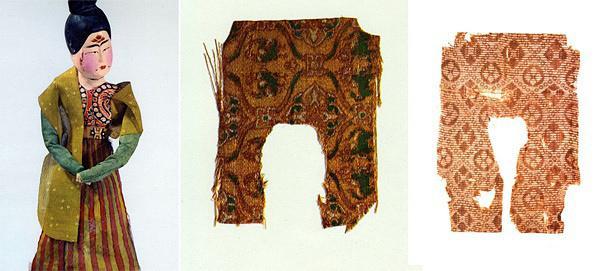

若將視角轉向同時期的日本文獻,則能找到更為明晰的線索。前舉《倭名類聚抄》中有“背子”條,引漢語辭書“《辨色立成》云:‘背子,形如半臂,無腰襕之袷(夾)衣也。’《楊氏漢語抄》云:‘背子,婦人表衣,以錦為之。’”很明確地指出背子是無腰襕的無袖夾衣,以錦制成,作為女性外層衣。相當于晚唐至五代初的觀世音寺、廣隆寺資財帳中,記錄有當時日本伎樂(吳樂)中唯一的女性角色“吳女”服飾,也登記有“背子”一項,正倉院藏有一件八世紀前期的“吳女背子”,以錦制成,對襟無袖,與同期武周開元間壁畫線刻所示仕女“半臂”形制相似。

△阿斯塔納出土著衣俑,對禽獸紋錦背子、菱格花紋錦背子展開平面

《中華古今注》、《事物紀原》中均將背子釋為“袖短”者,并云“天寶年中,西川貢五色織成背子”。可見,把唐代用華麗面料制成的女性無袖外衣稱作“背子”,是比較妥當的。新疆吐魯番阿斯塔那張雄夫婦墓中出土多件武周時代的著衣女俑,窄袖衫子外便多套有一件錦制對襟無袖短衣,和正倉院背子