摘要:漢服等為代表的傳統文化熱是一個大背景。

掌上春城訊近年來流行盤點,如果要對2019年的傳統文化事件做個盤點,年末李子柒的突然爆紅肯定要寫上一筆。一襲漢服的李子柒,硬生生創造出了一種在中國鄉村的真實日常生活中并不存在的“田園牧歌式美麗生活”,不但征服了大批的外國人,也一舉成為一個現象級的文化IP。

李子柒的爆紅,漢服等為代表的傳統文化熱是一個大背景。在昆明,隨意走在一個人流聚集的地方,時不時就會看到一個身穿漢服的小姐姐悠悠而過,大型節慶活動、南強街等夜間經濟點、商業活動等,漢服展演更是“標配”。

在昆明,漢服是從哪一年開始流行的?目前是個什么狀況?到底有多少人喜歡?當它成為一種文化元素頻繁出現在昆明的城市生活中時,還僅僅是一種興趣愛好嗎?

初心

從工科男到“漢服掌門”

2019年10月份,人民日報海外版刊登了一篇題為《全國漢服產業規模初步估算超過10億元——漢服為啥越來越火?》的報道,其中提道:“據初步估算,目前全國漢服市場的消費人群已超過200萬人,產業總規模約為10.9億元。”

2019年的最后一天,在昆明老街一幢仿古小樓的二樓,云南省傳統文化研究會漢服協會的會長劉丹說到這一數據時,眼神里有一股自信和自豪,因為他的協會和公司在2019年也為“十億”這個龐大的數字,貢獻了60多萬元的“昆明力量”。

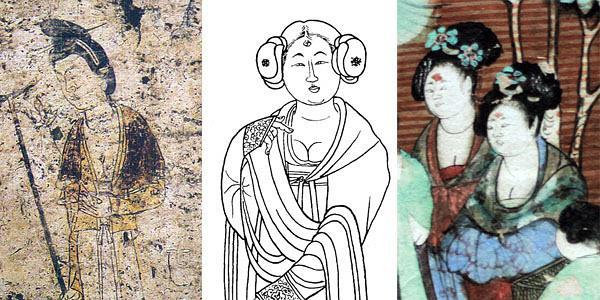

“漢服”的真正含義,是漢民族的傳統服飾,而并非人們照字面意思理解的“漢朝服飾”。云南省傳統文化研究會漢服協會,是昆明唯一一個關于漢服的注冊登記備案的二級協會,其直接的“創始人”就是劉丹,所以協會的老成員也將其戲稱為“掌門”。

一頂烏紗帽、一身朱紅袍,被婀娜多姿的漢服小姐姐環繞著的劉丹,看起來活脫脫一副“古人模樣”,絲毫沒有計算機專業留英理科生的影子。說起為什么明明可以靠技術吃飯卻偏偏要從事漢服推廣,劉丹的理由顯得很順理成章:一個是源于本身就喜歡中國傳統文化、喜歡周易,另一個是因為在英國留學期間做的是動物保護公益活動,他想把英國人做公益活動的模式用在推廣中國傳統文化上。

讓劉丹下決心把“弘揚漢文化”作為一項事業的,源于留學期間英國人的一個生活細節:喝咖啡這么一件很日常化的事情,被英國人做成了一種很有民族性的文化傳統,光是各種器具都充滿了文化意味——能代表中國民族特性的、能進入日常生活傳承下來的傳統文化具體事物,是不是少了一點?我們的傳統服飾能不能成為一種傳承?

所以,2005年回到昆明后,劉丹進入云南省傳統文化研究會就開始謀劃這個事情。2002-2003年的時候,中國已經有人開始推廣漢服。2005年云南省傳統文化研究會開始關注漢服,但協會正式成立,是在劉丹接手之后,于2008年在他的促成下才成立的。

到目前,漢服協會正式注冊登記的會員已經有8000多人。而在昆明的愛好者有多少?劉丹說這個數據沒有專門統計過,太多了。

經驗

緊跟市場的漢服推廣模式

劉丹所說的“愛好者太多”,并不是一個完全無法佐證的虛數。隨著傳統文化日益受到重視,昆明的傳統節日和節慶活動越來越多。而在大大小小各種活動中,只要跟傳統文化有關,漢服展示已經成為一種“固定節目”。

2019年以來,西山上的“三月三耍西山”、金殿的花潮節、大觀樓等公園的各種展覽活動、昆明的夜間經濟點、各大商業中心的大型活動、開學季的 活動、抖音網紅視頻……全年幾乎都能看到很多身穿漢服的年輕美女風情萬種地翩翩穿梭,漢服協會的成員是這些活動中的“常客”。

發展到現在,在昆明,漢服活動已經有一套比較成熟的推廣模式。漢服集市、文藝表演、禮儀儀式展示、投壺等古典游戲活動、傳統民樂表演……因為很具觀賞性,同時又能和商業活動很好地嫁接,互動性也很強,形式也非常豐富,從2019年的情況來看,劉丹說漢服的推廣活動在昆明非常受歡迎,他和協會的會員們可以說非常繁忙。

2019年年末,全球知名的新經濟產業第三方數據挖掘和分析機構艾媒咨詢,專門發布了一個《2019-2021中國漢服產業數據調查、用戶畫像及前景分析報告》,其中專門提到了漢服的品牌化發展非常快速,依托社交媒體的線上營銷運營,抖音服裝配飾類企業號——漢尚華蓮漢服,企業號運營7個月以來,粉絲突破76萬,點贊量超過633萬,單個視頻最高播放量超過54萬,點贊量1萬以上的視頻超過百條,商品櫥窗瀏覽量超過百萬,月銷售金額超過百萬。

社群(愛好者)+協會(固定成員)+公司(線下營銷)的模式,是劉丹通過多年的摸索,走出來的一條漢服推廣路徑。2019年,在昆明老街,他開設了協會的第一個實體店。這個模式帶來的經濟效益增長非常快速,如果是采取漢服集市的形式,一個規模不大的集市,情況較好時兩三天時間就能有七八萬元的進賬,而實體店也保持了每月四五萬元的增長速度。

理想

相互影響讓漢服成為活文化

劉丹介紹,在協會登記注冊的8000多名會員中,40%以上是大學生、高中生,其他則由專業老師、成年人和小孩構成。

接受采訪時,劉丹特意叫來了一幫“骨灰級”會員做展示。十來個美麗的女孩子穿著不同朝代的漢服,一邊介紹漢服的款式和歷史,一邊做著相應朝代的禮儀動作。其中一位來自俄羅斯的姑娘顯得稍微有些緊張,在拍攝時老是記不住她所展示的漢服的名字。這名俄羅斯女孩給自己取了個漢語名字,叫“小佳”,是云南民族大學的一名留學生。

小佳喜歡漢服的原因很簡單,來中國后看到漢服覺得很特別,穿上很漂亮,就喜歡上了,然后通過漢服、漢服協會,逐漸對中國傳統文化產生了濃厚興趣。接受采訪時,她已經能用漢語清晰地表達自己的想法。

小佳的經歷,也正是像劉丹這樣的推廣者想達到的一個效果。不了解的人可能會有疑問:推廣漢服,是想讓中國人都穿著裙裾飄曳的服飾生活嗎?劉丹說這顯然是不可能的,一個時代有一個時代的衣著潮流,推廣漢服并不是要改變這種潮流,也不可能改變。劉丹的看法和初衷是一樣的:漢服服飾是表象,通過服飾讓人了解服飾背后所代表的文化和文化傳承才是目的。

漢服協會的正式成員中,小孩子是一個比例不小的構成部分。劉丹說有一部分小朋友,是老會員結婚后有了小孩,在父母的影響下,下一代也成了漢服愛好者。這會形成一種良性循環的文化慣性,進而形成一種傳統文化的自覺性,“讓漢服成為中國傳統文化中的活文化”,這是劉丹和協會成員們的一種理念。

近年來,中央號召傳承中華優秀傳統文化,2018年開始,共青團中央也加入支持宣傳漢服的行列,舉辦了首屆“中國華服日”。當然,即便是搭上了“傳承中華優秀傳統文化”這趟便車,漢服的推廣者還是要面臨一個核心問題:漢服本身要如何和時代性以及當下人們的日常生活有效嫁接?隨著2020年的到來,隨著漢服推廣的進一步發展,漢服群體或許會給出一個不一樣的答案。

昆明日報全媒體記者:張正寶 王子儀

責編:楊芮

編審:楊艷 吳晨萍

- 下一篇: 省級衛視的元旦晚會辦得像《漢服春晚》?!我是同袍里最

- 上一篇: 漢服公子 · 張藝興,來襲!