摘要:在菏澤有這么一個群體,他們來自各行業,他們熱愛傳統文化、熱愛漢服,并希望將漢服日常化,希望有更多人能接受漢服。

在菏澤有這么一個群體,他們來自各行業,他們熱愛傳統文化、熱愛漢服,并希望將漢服日常化,希望有更多人能接受漢服。4月2日下午,牡丹晚報全媒體記者來到天香公園見到了5位漢服愛好者,他們穿著漢服走在天香公園內,引起不少市民的駐足圍觀,并拿起手機進行拍照。“少數民族有他們的傳統服飾,但我們漢族的傳統服飾卻被‘遺忘’。不過近幾年來,漢服慢慢開始‘蘇醒’,喜歡漢服的年輕人越來越多,我希望漢服能被大家接受,我更希望漢服都走進每個人的心里,人人都應擁有一套漢服。”菏澤漢服愛好者王先沖笑著說。

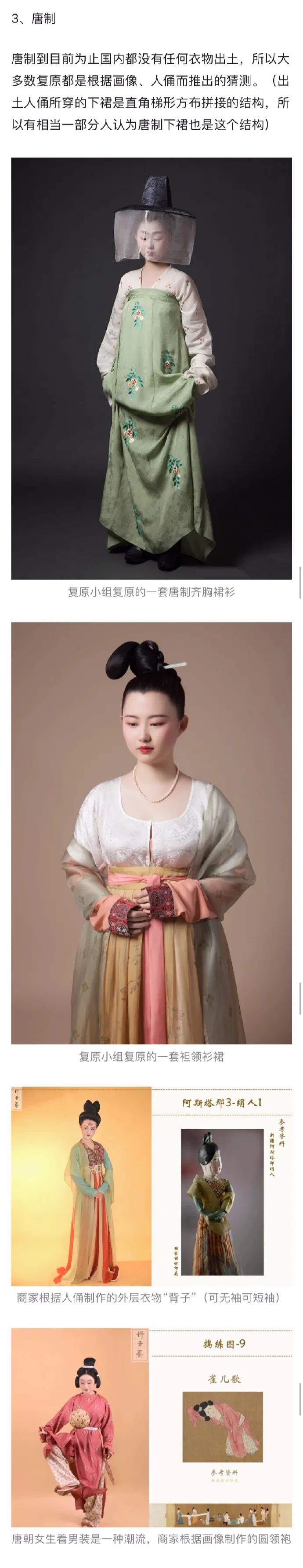

在預先的設想中,中老年人或許更有傳統意識、更愿意穿漢服。但在與漢服組織成員們見面后,牡丹晚報全媒體記者發現,積極推動漢服活動的大多是年輕人。

“菏澤現在的漢服愛好者已超過千人,大多是年輕人,有已經工作的,也有在校大學生。”今年29歲的王先沖笑著說,他是巨野縣人,現任菏澤大有書院院長,也是菏澤漢服負責人之一,當談及漢服時,王先沖說,“始于衣冠,達于博遠”,漢服是開啟傳統文化的鑰匙,它可以拉近現在的人與中國傳統文化的距離。

“剛開始接觸漢服是2012年在日照上大學時,當時覺得漢服很有意思,然后開始變得喜愛,之后就開始學習傳統禮儀和文化,我們這些愛好者們大多都是從漢服開始了解咱們中國的傳統禮儀和文化。”王先沖說,現在人們對傳統節日的儀式感越來越淡薄,傳統習俗淡化,不少人習慣在端午節吃粽子,在中秋節吃月餅,但他們都不知道這些傳統食物的由來,也不知道到底應該怎么過這些節日,所以他想把中國的傳統禮儀和怎么過傳統節日的方法傳播出去,“節日應該是高于日常生活的,所以我們會在端午節、中秋節、七夕、冬至等傳統佳節中,號召大家穿漢服、按照古代正統禮儀過節,重拾對傳統節日習俗的重視。”王先沖感嘆道。

王先沖說,漢服不是終點,只是一個開始。這些漢服愛好者都是通過喜歡漢服然后由此喜歡上古琴、插畫、茶藝等傳統技藝,讓原本對傳統文化沒有認知的人產生相關興趣、建立起相關的文化自信。

此外,漢服愛好者也嘗試在更多傳統儀典式活動中為漢服正名。“所謂華夏是‘服章之美謂之華,禮儀之大謂之夏’,所以‘衣冠’和‘禮儀’構成了我們中華文化兩條主要的命脈。”王先沖說,這幾年逐漸興起的中式婚禮都非真正的漢服,只是有漢服元素,“我們也希望有更多人參與進來,了解什么是漢服,什么是傳統文化。”

各行各業的年輕人展示漢服里的華彩青春

在天香公園內,6名漢服愛好者向記者展示了自己的漢服。

在菏澤學院就讀大三女生的叢安娜,當天穿著一套日常交領襦裙外加一件鶴紋披風,端莊淑雅。“大一時開始喜歡漢服,平時會穿漢服去上課,我英語老師也特別喜歡漢服,后來我的英語老師也成為了一名漢服愛好者。”叢安娜笑著告訴記者,在逛街時母親也會鼓勵她穿漢服外出。

身穿紅色齊胸襦裙、頭戴金色步搖的女生趙星辰則嬌媚奪目,凸顯漢服女性柔美,趙星辰業余兼職平面模特,在北京會穿著漢服乘地鐵趕通告。“近兩年,大家都已經接受了漢服,基本上都不會對我的著裝圍觀指點,有也都是善意的。”趙星辰笑著說。

另一個女孩珠珠剛開始接觸漢服,就被漢服之美所吸引,當天她穿著一套常服 齊腰裙,嬌俏豐盈,很是惹眼。

不同于女性著漢服收獲的善意支持,23歲的男生郭如意在最初遭到了家人的反對,經過一番努力,家人才轉變了態度。“就是喜歡,沒有任何理由,我覺的咱們漢族也應該將自己丟棄掉的傳統服飾再重新穿起來。”郭如意說。

當記者詢問漢服的制作與購買成本時,他們表示,漢服價位與面料材質、制作工藝相關,日常花銷與平時的時裝并無不同;此外,漢服市場也帶動了我國相關傳統手工藝的發展,比如各種朱釵和刺繡。趙星辰告訴記者,很多商家已經在推廣平價漢服,這也是降低門檻,讓更多喜歡漢服的人參與進來。

“很多人對漢服并不了解,以為漢服就是漢代服飾,其實不是,漢服是漢族服飾。”王先沖說,希望漢族也能像其他民族一樣,在傳統節日穿上傳統服裝。

在采訪最后,這些年輕人為記者展示了古代禮儀,并著漢服演繹了一段“漢服廣場舞”《盛唐夜唱》。

- 下一篇: 穿漢服被輔導員威脅退學

- 上一篇: 漢服從小眾到普及還有多遠?