摘要:漢服款式匯總—男裝

一.衣裳(Sháng/Cháng)制(上衣下裳)

《周易·系辭下》有云:黃帝堯舜“垂衣裳而天下治”。有記載中出現“衣裳”二字,衣裳制是華夏文明中服飾禮儀規格最高的形式。

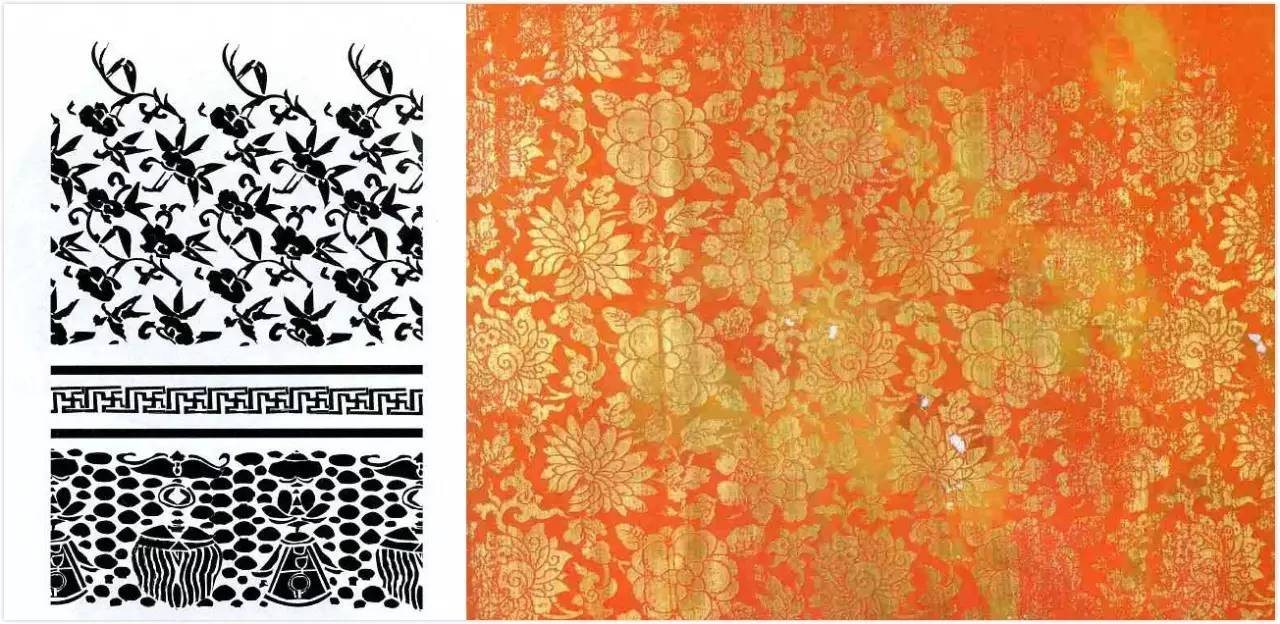

上衣下裳是中國最早的服裝形制之一,為漢服體系的第一個款式,約出現于商朝。上衣交領右衽,下裳一片式圍合,皆以帶結系,這也是漢服最基本的特征。

秦漢之后,男子 ,系腰帶,下穿褲、靴。

另:唐圓領有翻領穿法。

宋圓領:立領寬領皆有,比初唐時領口大,微露中衣,衣身放寬變長,前襟不再是直線形,而是斜至身側,同樣用布扣,兩側開衩,袖口寬窄皆有,仍是直袖,有腰帶。

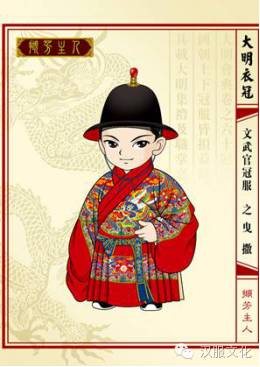

明圓領:多為寬領,衣身寬大,領口用扣,衣襟用系帶,袖子多為琵琶袖,兩側不開衩有暗擺。

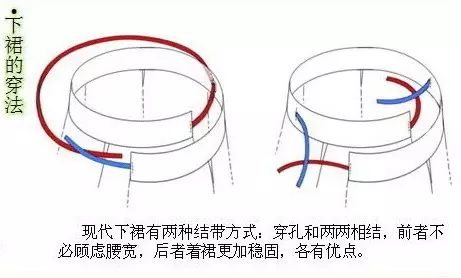

2、 直身、直裰、道袍

三者皆是明代士人常服,應用于各種日常場合。

其區別在于,直裰兩側開衩無衣擺,行動時能露出里面的褲子;直身有衣擺遮擋,但衣擺縫在外,能看出衣擺;道袍衣擺縫在內,即暗擺。

直裰從宋朝開始就有,到明代發生變化(具體可參加百度百科,現代漢服所講的直裰基本指明代直裰)。

道袍在漢服體系中指漢服的一個款式,并非道士袍。

附三:襕衫

襕衫出現在唐代,流行于宋明。上為圓領或交領,下擺一橫襕,以示上衣下裳之舊制。其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉或低級吏人服用。

一般常用細布,顏色用白,腰間束帶。

至明代,圓領(盤領)襕衫使用更為廣泛。明代出現無膝襕襕衫,多以藍色布料制作,鄉間也稱作“藍衫”。下擺處的衣緣較寬,而取消了膝襕,料想是以衣緣代替膝襕的象征意義。

附四.大氅

又稱氅衣,鶴氅。只男性穿著,對襟大袖,不開衩,衣襟不合攏,系帶或不系帶皆有,一般只做常服穿著。大氅屬于罩衫,原則上只配衣裳穿著。

附五:曳撒

一說源自蒙古禮服,又一說源自古代戎裝。明朝士大夫喜穿。后期作為內廷侍衛服飾使用。其形制為窄袖或琵琶袖,衣身長短皆有,前分裁后通裁,前面腰以下打馬面褶。

附六:貼里

形制與曳撒相近,都是上下分作兩截,但曳撒只是前襟分裁而后身不斷,貼里則前后襟均分裁,腰部以下做褶,大褶之上有細密小褶,無馬面,衣身兩側不開衩,亦無擺。據此應屬上衣下裳制。

貼里不但是明代內官常用款式,也為外廷官員常用。在明代的士庶群體中,貼里也廣泛作為常服。明代士人通常將貼里穿在袍內或褡護之下。

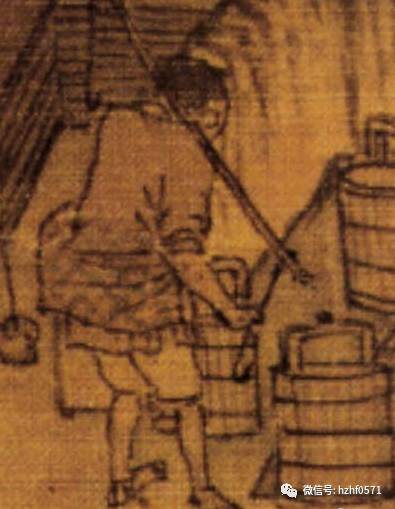

附七:裋褐

裋褐為上衣下褲的形制,上衣為交領衣,長度一般在臀部,褲為直筒褲。此款本為男裝,適用于居家勞動。

- 下一篇: 漢服問答十八條

- 上一篇: 齊胸襦裙系帶的多樣性