摘要:戈壁的風沙吹了幾千年,那些傳說和故事歸從風中,唯有敦煌枯色的黃沙陪伴那些飛天壁畫。

戈壁的風沙吹了幾千年,那些傳說和故事歸從風中,唯有敦煌枯色的黃沙陪伴那些飛天壁畫,在壁畫氣勢恢弘的殘卷中,我們從莫高窟壁畫中萃取,分別以「青綠、褐黑、土紅、土黃」四色作為演出及傳統服裝設計的主題,以顏色表達直覺呈現千年的敦煌意象,將一段記憶喚醒。——敦煌之美,一夢千年,而古今服飾,也將這般重新著墨在你眼前。

循古而尚今,從佛窟走進大唐,在巖壁處聽香。云紗御風, 掠影,絕色敦煌。作為第三屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會的重要內容,“絕色敦煌之夜”在2018年9月26日晚八點半于敦煌大劇院如期舉行。100套復原及改良服飾與各位見面,一展千年敦煌壁畫的壯美與威嚴。

這是一場面向各國首腦的重要演出,漢服之美也驚艷了世界。作為中國歷史文化中的絢爛明珠,漢服元素將作為本場“絕色敦煌之夜”的主角亮相,來自北京服裝學院的劉元風等專家老師帶領學生們一起參加了復原敦煌傳統漢服的設計部分。

何為絕色?如何以敦煌四色破色?同時,這又是一場具有學術高度的演出,敦煌研究院的王旭東院長以及樊錦詩、常沙娜、趙聲良、婁婕等頂尖敦煌專家團隊,作為演出的學術顧問。本次絕色敦煌之夜活動也是近年來規模最大的,以敦煌為主題的服裝展示活動。

全場演出配樂,連念讀的講述詞稿皆為原創。在本次絕色敦煌之夜活動中,方老師身兼數職,承擔了引述人文本撰稿、主題曲作詞和音樂制作總監等多項重要工作,出團隊協力合作。他與國風音樂人霍尊合作主題曲《九色鹿》,又為著名歌唱家雷佳的首次譜曲貢獻了一首《敦煌謠》的歌詞,為青年舞蹈家殷碩的舞蹈《絲路飛天》監制全新的編曲。而在引述人文本的撰寫中,方文山老師以藝術家的風格,將其擅長的充滿畫面感和詩意的語言融入其中,用現代流行手法,全新演繹古老敦煌之美。單單聽這晚會的配樂,都像聽了名為“敦煌”的歌單,耳朵停不下來。

所有工作人員提前奔赴敦煌,就連彩排環節也做到妝容并現,一絲不茍。

為將千年敦煌文化·國之瑰寶盡情展現,活動現場也將配合音樂、舞蹈、舞臺表演等多種藝術形式,對敦煌意象進行全新的時尚演繹。

美不能言·壯麗敦煌

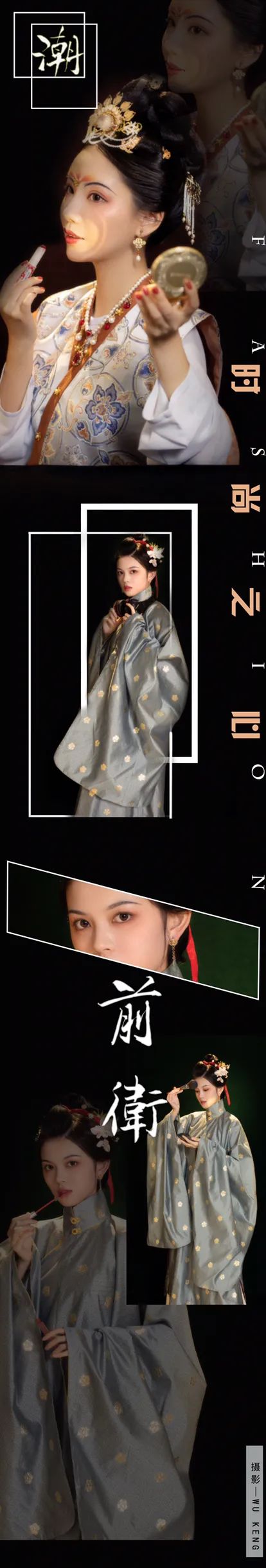

讓我們先欣賞下本次展演中出現的漢服

此次“敦煌服飾藝術再現”選擇供養人畫像為主要參考依據,是因為供養人作為出資或贊助敦煌洞窟開鑿、佛教造像和壁畫繪制的主體,其畫像具有相對的寫實性,至敦煌石窟晚期更發展成為壁畫的主體內容之一。此款為西魏女供養人著裝,對襟款式為漢服中常見之款式,更能體現漢服女子婉約不失典范之美。

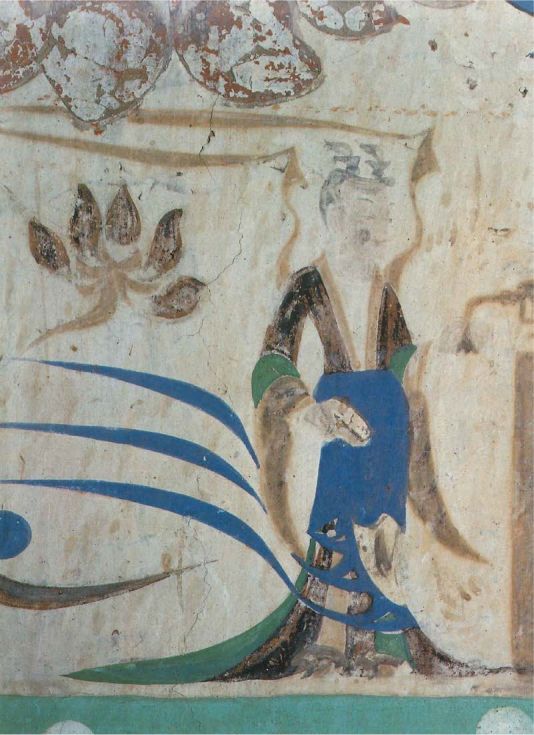

這款以莫高窟西魏 285 窟北壁女供養人像為靈感設計的雜裾垂髾,以敦煌四色中的青綠為設計靈感,像舞動的精靈。青綠是敦煌四色之一,介于藍色和綠色之間,如在郁郁蔥蔥的森林之中,被譽為東方獨角獸的九色鹿在青水畔棲息,它是如此優雅純潔,與水面化為青綠色的倒影。我心里的北魏就屬于這個顏色帶來的感覺,空靈而渺遠,這個時期的敦煌,一切如傳說般絢麗,九色鹿的善良如人之初心,在為你娓娓道來一段“不忘初心,方得始終”的正能量。這一篇章的服飾就來自傳說,就此為你繼續展現敦煌的華美篇章。

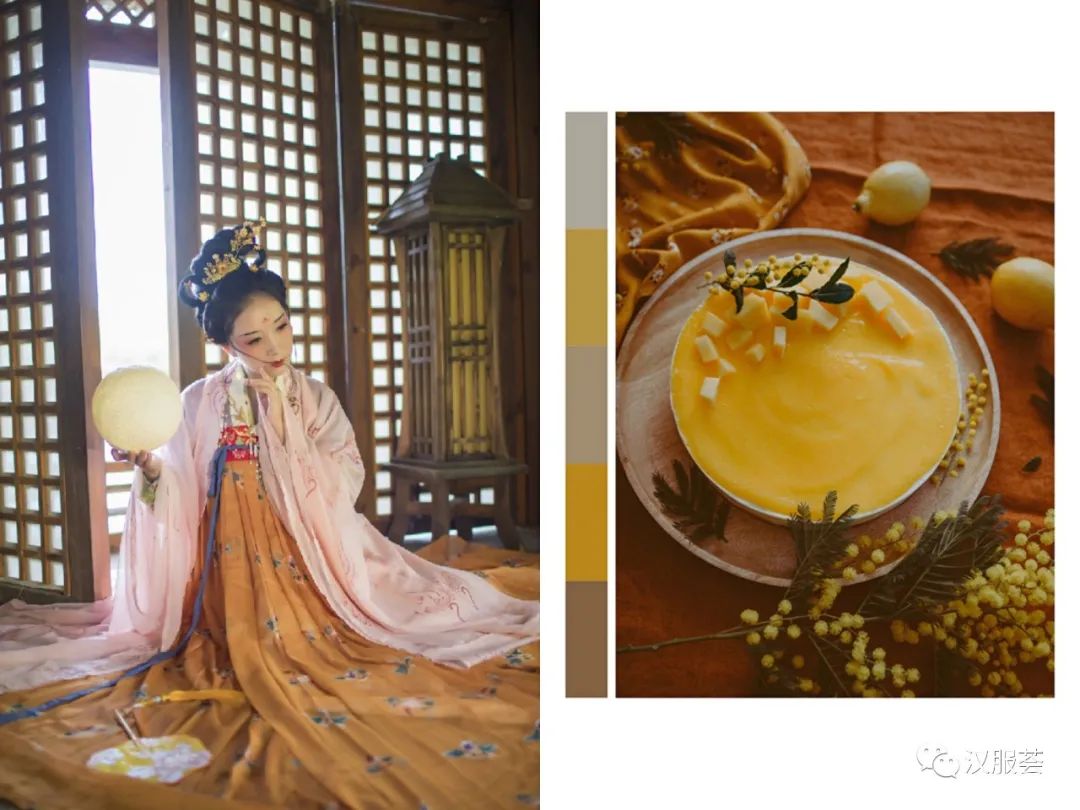

敦煌中常見的唐代女子多穿著齊胸襦裙,團花紋樣配披帛。上百道工序、無數個日夜,想要復原敦煌夢中最真實的那一抹絕色紅,一遍遍的手工工藝染色——紅花染,彷佛一種虔誠的儀式,帶領我們進入古老而神秘的時空。紅色是唐代女性十分鐘愛的色彩之一。根據已經發現的精美的漢唐織物不難發現,服飾色彩中紅色的種類非常豐富,作為紅色植物染料中色彩最為鮮艷亮麗的紅花,在其中扮演了最重要的角色。

此中紅衣圓領袍的男子戴幞頭,因幞頭所用紗羅通常為青黑色,也稱“烏紗”,俗稱為“烏紗帽”。幞頭是中國隋唐時期男子的普遍服飾。敦煌壁畫以礦物顏料為主,傳統背景底色經過時間的沉淀變成如今古老深沉、滄桑渾厚的土紅色,上面施以青、黑、白等繪色,是敦煌壁畫中最常見的顏色之一。

這幾款漢服是按照莫高窟盛唐130窟都督夫人禮佛圖女供養人像來設計的,以唐代齊胸襦裙、圓領衫為主要款式,其服色主要為土紅、土黃、青綠。漢宋之際,絲綢之路是通往西方的交通要道,敦煌也由此成為絲綢之路上的一顆璀璨明珠。作為絲路的其中一站,這里承載著商人和信仰者匍匐前行的足跡,他們穿行于絲綢之路,以不同的服飾文化和言語交流,因為不斷來往的人越來越多,這條路上也聚集了西夏、少數民族的棲居,我們以土黃色澆筑這一篇章,以彰顯大地色的包容并舉,讓我們更了解敦煌的多民族文化之魅力,也因為這樣,我們的演出服飾也融入了多元民族的特征,為各位款款展現它的獨特之美。讓我們欣賞這服飾華美篇章的“大地之美”,因民族交流實現異域互聯,以駝鈴帶來的經濟影響力,回饋這千年回蕩之聲。

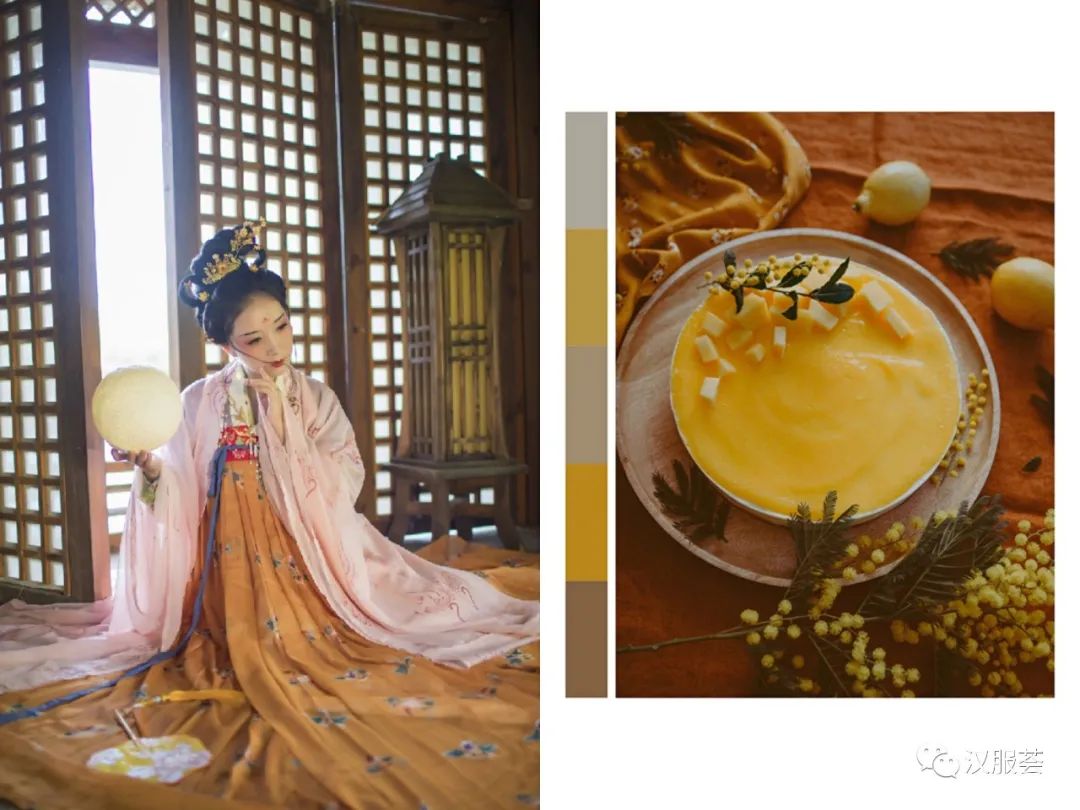

此款為莫高窟五代98窟東壁女供養人像服飾藝術再現,服制為唐制鈿釵禮衣,主要色系為土黃,細節也是經得起推敲——敦煌之美,在衣袂翩躚的飛天上;敦煌之美,在梵樂蓮步的舞步里;敦煌之美,在雙手合十的微笑時,從東土到西域,從斑駁洞窺輝煌。

楚艷老師與崔巖老師共同負責“敦煌服飾藝術再現”的部分成品及細節展示。本場“絕色敦煌之夜”,敦煌服飾文化研究暨創新設計中心成員赴敦煌,與敦煌研究院、莉舍國際和方文山團隊的共同探討交流,最終確定了以“青綠、土紅、土黃、褐黑”四個色系分別對應“九色鹿、飛天、絲路、蛻變”四個服裝設計系列主體構架方案,也讓這場晚會的古今交疊、呈現方式更為精彩絕倫。此外,方文山的詞,霍尊的歌聲,這一曲聯袂創作的《九色鹿》也在晚會上首放,注定這是一場古今交匯的絕色之夜。

戈壁的風沙吹了幾千年,那些傳說和故事歸從風中,唯有敦煌枯色的黃沙陪伴那些飛天壁畫,在壁畫氣勢恢弘的殘卷中,我們從莫高窟壁畫中萃取,分別以「青綠、褐黑、土紅、土黃」四色作為演出及傳統服裝設計的主題,以顏色表達直覺呈現千年的敦煌意象,將一段記憶喚醒。——敦煌之美,一夢千年,而古今服飾,也將這般重新著墨在你眼前。

循古而尚今,從佛窟走進大唐,在巖壁處聽香。云紗御風,步搖掠影,絕色敦煌。作為第三屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會的重要內容,“絕色敦煌之夜”在2018年9月26日晚八點半于敦煌大劇院如期舉行。100套復原及改良服飾與各位見面,一展千年敦煌壁畫的壯美與威嚴。

這是一場面向各國首腦的重要演出,漢服之美也驚艷了世界。作為中國歷史文化中的絢爛明珠,漢服元素將作為本場“絕色敦煌之夜”的主角亮相,來自北京服裝學院的劉元風等專家老師帶領學生們一起參加了復原敦煌傳統漢服的設計部分。

何為絕色?如何以敦煌四色破色?同時,這又是一場具有學術高度的演出,敦煌研究院的王旭東院長以及樊錦詩、常沙娜、趙聲良、婁婕等頂尖敦煌專家團隊,作為演出的學術顧問。本次絕色敦煌之夜活動也是近年來規模最大的,以敦煌為主題的服裝展示活動。

全場演出配樂,連念讀的講述詞稿皆為原創。在本次絕色敦煌之夜活動中,方老師身兼數職,承擔了引述人文本撰稿、主題曲作詞和音樂制作總監等多項重要工作,出團隊協力合作。他與國風音樂人霍尊合作主題曲《九色鹿》,又為著名歌唱家雷佳的首次譜曲貢獻了一首《敦煌謠》的歌詞,為青年舞蹈家殷碩的舞蹈《絲路飛天》監制全新的編曲。而在引述人文本的撰寫中,方文山老師以藝術家的風格,將其擅長的充滿畫面感和詩意的語言融入其中,用現代流行手法,全新演繹古老敦煌之美。單單聽這晚會的配樂,都像聽了名為“敦煌”的歌單,耳朵停不下來。