摘要:常善棠日常的穿著,都是裋褐、道袍這類的傳統(tǒng)漢服。“這些都是屬于明制風(fēng)格的漢服,像我平時穿的,就基本是明朝老百姓會穿的衣服,也是我們工作室里一針一線做出來的。”

常善棠日常的穿著,都是裋褐、道袍這類的傳統(tǒng)漢服。“這些都是屬于明制風(fēng)格的漢服,像我平時穿的,就基本是 老百姓會穿的衣服,也是我們工作室里一針一線做出來的。”

常善棠走在街上,總有不少饒有興趣的路人上前詢問。“客氣一點的,就問說‘你是不是要去哪里參加演出’或者‘你的衣服是哪里租的’;沒禮貌一些的,就直接說‘你是韓國人嗎’甚至‘你扮的是太監(jiān)嗎’?”常善棠說,“我們做漢服最大的愿望,就是希望穿著漢服走在街上不要被人認(rèn)為是奇裝異服。”

“我一直比較喜歡傳統(tǒng)文化,而服裝是傳統(tǒng)文化最直觀的表現(xiàn),加上我本身學(xué)的就是服裝,所以和幾個朋友一起合弄了個工作室,專做漢服。每個時代的漢服有不同的特色,唐朝的仙氣十足,宋朝的清雅,而我們喜歡的是明朝的端莊和雍容華貴。”

“明朝有賜服制度,無論臣子還是庶民,如果立功就可能會得到賜服”、“龍為5爪、蟒為4爪,蟒袍是大臣或者有突出貢獻(xiàn)的人穿的。”說起明朝的服飾文化,常善棠可謂頭頭是道。在常善棠的工作室里,多的是《魯荒王墓》這樣的史書和資料,平時,幾個小伙伴也愛逛各地的博物館來尋找靈感。“我們就是通過研究文物資料,將傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)、傳統(tǒng)工藝結(jié)合現(xiàn)代面料做出的漢服設(shè)計。”

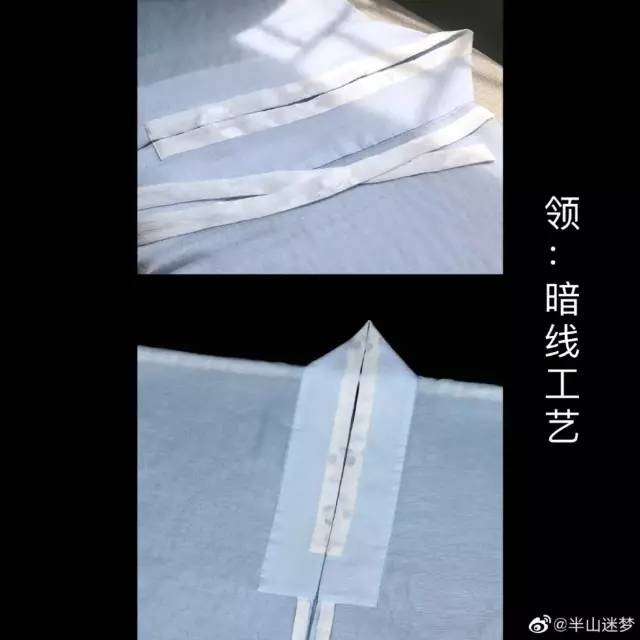

“做漢服,設(shè)計和打樣都非常耗時,就工作室里的一件蟒袍,設(shè)計花了5個月,打樣用了6個月。設(shè)計過程中最難的在于,文物本身出土的時候,會有一定的色彩風(fēng)化和細(xì)節(jié)模糊,這時候就需要多方搜尋記載這件文物的資料,從而進(jìn)行多處細(xì)節(jié)對比;而打樣的過程中最需要注意的就是漢服都有結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),比如膝襤,就一定要在膝蓋的地方。如何處理底稿的圖紙跟樣衣中的款式結(jié)構(gòu)銜接問題,就是關(guān)鍵的所在。”

工作室里設(shè)計出來的衣服,多數(shù)是在淘寶上出售。最讓常善棠高興的是,現(xiàn)在喜歡漢服的人越來越多,今年光是一條五谷豐登馬面裙,就訂掉了200條。