摘要:漢服是當(dāng)代漢族人根據(jù)具體的穿衣需求,通過(guò)對(duì)歷代漢族服飾原生態(tài)審美的綜合提取,組合構(gòu)建的民族服飾。

漢服的定義:

漢服是當(dāng)代漢族人根據(jù)具體的穿衣需求,通過(guò)對(duì)歷代漢族服飾原生態(tài)審美的綜合提取,組合構(gòu)建的民族服飾。

目前階段在漢服推廣中存在的問(wèn)題:

1.亂穿衣:穿衣不分場(chǎng)合,有少數(shù)同袍穿著禮服逛街購(gòu)物,或是穿著短衣短褲參加祭祀。這些在外人看來(lái)就有作秀或不守規(guī)矩的嫌疑。

2.朝代匯:雖然口頭上說(shuō)漢服不分朝代,但是在向群眾介紹和科普的時(shí)候又用唐制、宋制之類(lèi)的來(lái)表達(dá),或說(shuō)唐朝服飾的特點(diǎn)是XXX,宋朝服飾的特點(diǎn)是XXX,使得被宣傳的對(duì)象搞不清是在介紹漢服還是科普歷代服飾。

為何說(shuō)當(dāng)代漢服體系的構(gòu)建不能直接照搬文物:

1.違背傳統(tǒng):漢族服飾的發(fā)展史上從未出現(xiàn)廣泛照搬前代服飾的現(xiàn)象,所以說(shuō)照搬文物是在社會(huì)習(xí)慣上違背了傳統(tǒng)。

2.割裂歷史:漢族服飾擁有幾千年的文化積淀,這些對(duì)于我們都是寶貴的財(cái)富,所以說(shuō)單獨(dú)拿出一朝或一個(gè)時(shí)期的衣服來(lái)做排他性推廣,是對(duì)歷史的割裂。

3.厚古薄今:如果說(shuō)古代的東西就是金科玉律,是不得改變的,改變就不正宗。那么按照這個(gè)邏輯逆推,最終的結(jié)論會(huì)是裸體最正宗,畢竟自從人類(lèi)開(kāi)始穿衣起,就打破了不穿衣服的傳統(tǒng)。

4.混淆概念:混淆了古裝和漢服的概念,古裝中包含的一些具有時(shí)代性的意識(shí)形態(tài),有些與當(dāng)今社會(huì)是脫節(jié)的。

5.失去秩序:古代服飾原有的秩序并不能很好的與當(dāng)今的社會(huì)形態(tài)對(duì)接,照搬造成的結(jié)果就是表面上有秩序,但執(zhí)行的時(shí)候是混亂無(wú)序的。

漢服的傳統(tǒng)屬性:

漢服是一種傳統(tǒng)服飾,而這個(gè)傳統(tǒng)屬性又分為兩個(gè)層面,繼承與創(chuàng)造。所以說(shuō)直接照搬文物而來(lái)的服飾應(yīng)稱(chēng)為古裝,而非漢服。漢服應(yīng)是動(dòng)態(tài)的。

當(dāng)代漢服體系構(gòu)建的重點(diǎn):

1.以軸心時(shí)代美學(xué)為核心指導(dǎo)。

2.消除古代服飾中的尊卑、階級(jí)屬性。

3.創(chuàng)造以使用場(chǎng)合及功能為區(qū)分的新秩序。

新的款式分類(lèi) :

襦:衣長(zhǎng)不過(guò)膝或齊膝,有袖緣的單層或夾層短衣。

衫:衣長(zhǎng)不過(guò)膝或齊膝,無(wú)袖緣的單層或夾層短衣。

襖:衣長(zhǎng)不過(guò)膝或齊膝,中有夾絮或使用毛皮制作的短衣。

袍:衣長(zhǎng)過(guò)膝,且穿著時(shí)衣襟相互交掩的長(zhǎng)衣。

罩衣:衣長(zhǎng)過(guò)膝,且穿著時(shí)衣襟不相互交掩的外穿長(zhǎng)衣。

裙:裙面為一整片。

裳(禮裙):裙面分為前、后相互獨(dú)立的兩片。

袴:開(kāi)襠或合襠的外穿長(zhǎng)褲。

裈:合襠的短褲,可著于袴內(nèi)亦可單著。

新的使用場(chǎng)合分類(lèi):

1.便裝

便裝一般用于居家、休閑、旅行、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)等非正式場(chǎng)合。款式以求舒適便利,低調(diào)樸實(shí)。上衣衣長(zhǎng)不過(guò)膝,衣袖皆為窄袖,可無(wú)袖、半袖及長(zhǎng)不過(guò)手掌的長(zhǎng)袖。下裝有裙、袴兩種,二者長(zhǎng)短以適度為宜,皆不曳地。女子發(fā)型、妝面、配飾無(wú)定式,風(fēng)格樸素和諧即可。

正裝一般用于集會(huì)、宴飲、迎謁等較為正式的場(chǎng)合。款式具有一定的儀式性,但同時(shí)也不失便利性。款式分袍服及裙裝兩種。袍服衣長(zhǎng)過(guò)膝或至腳面,裙裝裙長(zhǎng)至腳面但不曳地。上衣衣袖有窄袖及中袖兩種,最長(zhǎng)一件袖長(zhǎng)至少可以蓋住指尖。著正裝時(shí)男子可選擇性使用頭巾,女子裙裝可搭配披帛、香囊等配飾。女子發(fā)型、妝面、配飾無(wú)定式,風(fēng)格和諧即可。

3.盛裝

盛裝一般用于重大節(jié)日、慶典、壽辰等隆重場(chǎng)合。款式強(qiáng)調(diào)儀式性而弱化了便利性。款式分袍服及裙裝兩種。袍服衣長(zhǎng)至腳面或曳地,下擺不開(kāi)衩。裙裝裙長(zhǎng)至腳面或曳地。上衣衣袖有中袖及大袖兩種,最長(zhǎng)一件袖長(zhǎng)至少需要超出指尖一個(gè)手掌的長(zhǎng)度。著盛裝時(shí)男子需要加頭巾,女子裙裝可搭配披帛、香囊等配飾。女子發(fā)型、妝面、配飾無(wú)定式,但風(fēng)格可以趨于華麗,強(qiáng)調(diào)儀式感。

4.禮服

禮服一般用于特定的禮儀場(chǎng)合,例如祭祀及婚禮。款式強(qiáng)調(diào)儀式性而弱化了便利性。款式分袍服及裙裝兩種。禮服有較為固定的服飾搭配模式。禮服可分為祭服和婚禮服兩大類(lèi):

(1)祭服

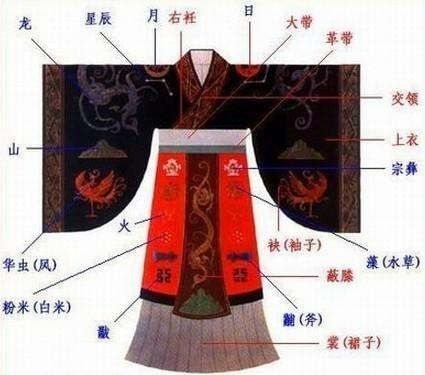

祭服又分為家祭服和公祭服兩種。其中家祭服用青面皂緣的深衣,戴皂色方巾。公祭服用皂衣黃裳的冕服,衣冠皆用麻制,冕無(wú)旒,衣裳無(wú)章紋,以合“服周之冕”“如王之服”之古意。祭服是整個(gè)漢服體系中規(guī)格最高的部分,但風(fēng)格尚質(zhì),不施華飾。男服同服。

(2)婚禮服

婚禮服男女皆用大袖襦裙制,裙長(zhǎng)曳地尺余。男子著婚禮服需加禮冠,女子則需高髻盛飾。衣裳外層皆用絲制,衣料施以暗紋、印花或刺繡。婚禮服是整個(gè)漢服系統(tǒng)中最華麗的部分,風(fēng)格尚華,盛飾最多。

以圓領(lǐng)為例,新體系之下,從便裝到盛裝,僅根據(jù)衣服的廓形即可辨別。又因圓領(lǐng)為褻衣演變,故而禮服外衣不用圓領(lǐng)。

新漢服體系下的禮儀重構(gòu):

這里僅以男子 。

關(guān)于漢元素:

漢元素不應(yīng)是在遵循傳統(tǒng)裁剪技法的基礎(chǔ)上將衣服做短小些的產(chǎn)物,漢既然是以元素的形態(tài)出現(xiàn),那意味著其本體便不是漢服,所以漢元素的準(zhǔn)確定義應(yīng)當(dāng)是:漢元素指的是在西式服裝的基礎(chǔ)上,加入了一些漢服的美學(xué)、圖形或造型元素。本質(zhì)上還是西式服裝。

- 下一篇: 漢服發(fā)帶日常用法全搜羅

- 上一篇: 漢服 |擁有撐起華夏、驚艷世界的美!