摘要:杭州師范大學(xué)有一位特別的老師,盡管教授的是當(dāng)前時尚前衛(wèi)的新聞學(xué),但是她卻總是身著一身傳統(tǒng)的漢服。而前衛(wèi)與傳統(tǒng)的碰撞,則讓這位“很愛漢服的老師”在學(xué)生中聲名鵲起。

漢服·手藝人

杭州師范大學(xué)有一位特別的老師,盡管教授的是當(dāng)前時尚前衛(wèi)的新聞學(xué),但是她卻總是身著一身傳統(tǒng)的漢服。而前衛(wèi)與傳統(tǒng)的碰撞,則讓這位“很愛漢服的老師”在學(xué)生中聲名鵲起。

漢服文化

與傳統(tǒng)重修舊好

這位老師就是陳新玲,除了堅持漢服的穿用以及研究之外,陳老師還有一門“絕技”——全手工制作漢服。

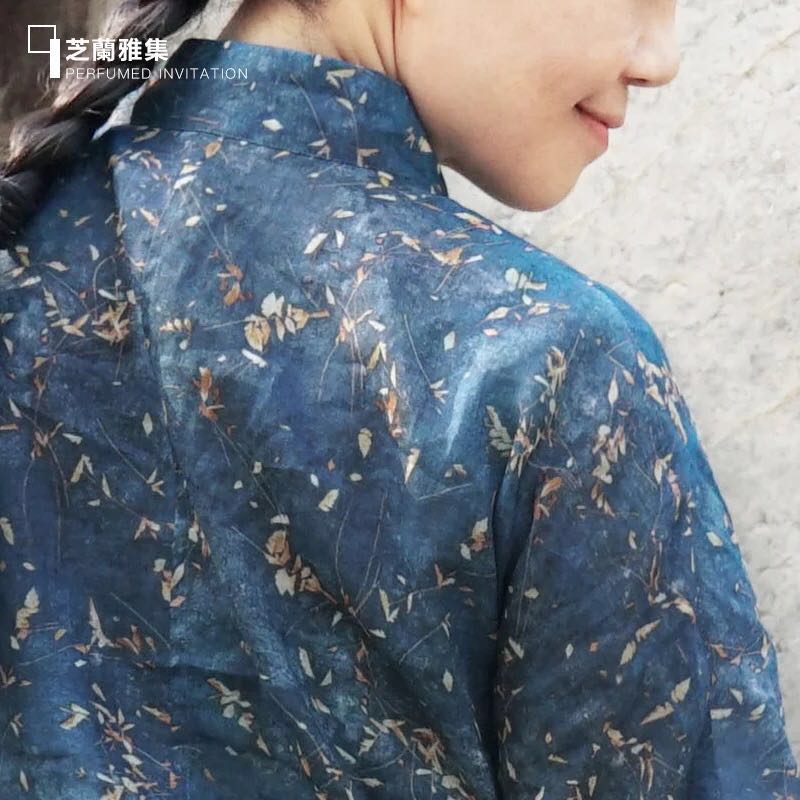

粗麻夏布也好,綾羅錦繡也好,或是粗針大線,或是細(xì)縫慢繡,一針一線,陳老師裁制著一件件“藝術(shù)品”。

陳老師是半個客家人,她是從小看著外婆穿那種藍(lán)布斜襟的大襟衫長大的,而她媽媽更是一個手巧的人,十幾歲就會給別人做衣裳了。

在這種家庭影響下,對于民族服飾 等;“裙”就是“裳”,是下身穿的,包括裙、褲、圍裳、蔽膝等。

陳老師說,傳統(tǒng)文化是每個民族流淌在血液里的東西,每個人都逃不掉。就像漢服這樣,曾經(jīng)中斷過400年的時間,但是只要一個合適的契機,重新蘇醒的“她”將如星星之火,勢可燎原。

漢服制作與文化傳播

制作漢服的時候,陳老師最迷戀的是她得之天然的色彩:一匹素紗,置于不同的植物汁水中,就可以得到不同的色彩;用絞纈(扎染)、灰纈(藍(lán)印花布)、蠟纈(蠟染)、夾纈(夾染)等不同的手法捆扎或干預(yù),又會得到不同的圖案;再加上織和繡,既讓材料做到燦若云霞,又可以做到低調(diào)奢華……

而2013年開始的一年一屆的中華禮樂大會和西塘漢服文化周,是陳老師必去的。

為了傳播漢服文化,陳老師還會經(jīng)常和同袍們(漢服復(fù)興者相互之間的稱呼)聚會,她們一起聊漢服文化,和眾多漢服愛好者一起組織上巳、端午、中秋、漢服年會等重大傳統(tǒng)節(jié)日的漢服活動。

陳老師說,她希望通過自己制做漢服、并向?qū)W生講授漢服制作的技巧來進行一個傳統(tǒng)技藝的傳承,通過傳播關(guān)于漢服的傳統(tǒng)文化知識來推動漢服的進一步復(fù)興。

漢服是民族的

今年5月,身著漢服的林志玲,霸屏紐約時代廣場,讓全世界為之驚艷的的同時,更是將漢服文化帶向了世界。

其實,在生活中穿漢服的人出行,往往會被人質(zhì)疑:

“這好像和服啊!”

“你是拍戲的吧?”

“你穿漢服是COSPLAY吧”

而最讓陳老師痛心的是居然還有人說:

“漢服又大又不方便生活,這個東西是古董了,而古董就擺在博物館里看看好了,跟我們現(xiàn)代人也沒什么關(guān)系。”

日本、朝鮮、越南等周邊國家都曾頒布法律,模仿漢朝的衣冠制度。至今這些國家的民族服飾仍有借鑒我們漢服的特征。但是,在各種正式的文化場合,韓國人穿漢服,日本人穿和服,歐洲人穿西裝禮服,唯獨中國人極少穿祖先流傳下來的漢服。

其實,對于每一個穿漢服走在路上的人而言,都希望別人投來的是艷羨的目光而不是奇怪的目光。

新聞是與時俱進的,漢服也是,每個時期的漢服都有不同的特點。除了有繁復(fù)華麗的樣式,漢服也可以是簡約質(zhì)樸的。

陳老師說,漢服復(fù)興是她今后的努力目標(biāo)。她也衷心地希望,漢服也能像別的民族服飾一樣,能夠成為大家生活中不可或缺的一部分。

漢服文化·播種

由于陳老師的影響,她的女兒對于制作漢服制作也有著天生的興趣。

談到女兒以后的發(fā)展,陳老師說,作為媽媽,她還是希望給孩子更多的選擇權(quán),讓她自己選擇一個喜歡的人生。

而對于媽媽的事業(yè),女兒也非常支持的。受媽媽的熏陶影響,她也覺得漢服很美,甚至有時候她也會和媽媽一起制作一些漢服配飾。

| 致陳新玲老師 |

山有百藏而不言,水潤萬物而不語。一點點,她讓漢服復(fù)興之路更進一程;一縷縷,她將傳統(tǒng)文化織成秀美錦緞。她是一位普通的媽媽,更是一位偉大的傳統(tǒng)文化傳播者、漢服復(fù)興的引領(lǐng)者。