摘要:4月9號中午,在陽一所大學校園食堂,百余名學生身著漢服同時用餐,這是高校傳統(tǒng)文化聯(lián)合會舉行的漢服復興活動,意旨在推動漢服和發(fā)揚傳統(tǒng)文化的舉動。

4月9號中午,在陽一所大學校園食堂,百余名學生身著漢服同時用餐,這是高校傳統(tǒng)文化聯(lián)合會舉行的漢服復興活動,意旨在推動漢服和發(fā)揚傳統(tǒng)文化的舉動。

漢服活動參與者大都是80后和90后的年輕人,很多都是在校大學生或年輕的白領階層。

漢服熱愛者也認為,漢服復興的背后承載著傳統(tǒng)文化,是各項傳統(tǒng)文化的一個交匯點,可以影響人們對歷史的了解與興趣。

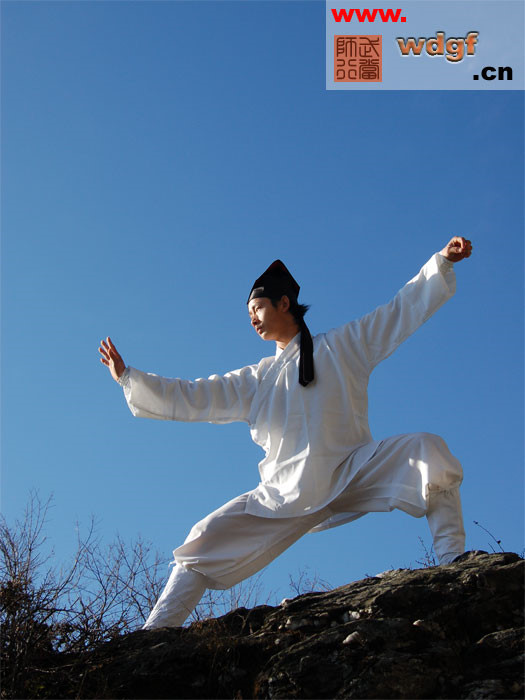

漢服里面包含著國學中的儒家道家精神思想,同時從審美學角度講,它也代表著中華傳統(tǒng)的美學視角,有很大的藝術價值。漢服的復興也會甚至影響當代的藝術文化。

不過也有不少反對者認為,漢服的消失是歷史發(fā)展的必然結果,但歷史是不能重來的。對現(xiàn)代漢人來說,傳統(tǒng)漢服在日常生活中已經很難替代普通西方服飾,過于濃重的歷史文化風格,難以融入現(xiàn)代社會。

進行傳統(tǒng)儀式活動也應該與現(xiàn)代社會接軌,要適應當今時代的生活方式。那種把漢服當作傳統(tǒng)文明的救生衣,用形式損害內容,無疑是緣木求魚的不智之舉。

現(xiàn)在漢服運動更多的是對傳統(tǒng)文化的認同。或者更愿意把漢服運動看作是一種對現(xiàn)今處于宰治地位的文化形態(tài)(外來文化亦或是商業(yè)文化)的抗爭。

學生們穿著各時代的漢服準備用餐或者正在用餐。

伴隨著漢服運動的發(fā)展,越來越多的中國年輕人,峨冠博帶,行走于鋼筋水泥構筑的現(xiàn)代城市之間,帶著沖動和夢想,希冀通過漢服來提升對民族文化的認知以及自身身份的認同和自信。