摘要:中國素享“禮儀之邦,衣冠上國”之美譽,服飾是民族文化的重要組成部分,又是歷史發展和社會時尚嬗替的標志之一。一部人類服飾演化史,從某種意義上說,也是一部感性化了的人類文化發展史。中國古代服飾總是與當時的生產方式和發展水平、文化禮儀及道德規...

中國素享“禮儀之邦,衣冠上國”之美譽,服飾是民族文化的重要組成部分,又是歷史發展和社會時尚嬗替的標志之一。一部人類服飾演化史,從某種意義上說,也是一部感性化了的人類文化發展史。中國古代服飾總是與當時的生產方式和發展水平、文化禮儀及道德規范等社會因素密切相聯。它的發展、演變過程從一個側面反映了中華民族五千年的文明史,反映了中華民族五千年文明史豐富的政治、經濟、民族、文化內涵。

綜觀5000年服飾發展史,我們可以看出,作為我國古代文化組成部分的古代服飾文化,是那樣豐富、絢麗多彩。幾千年來,我國古代服飾始終保持著中華民族固有的特色,而又不斷吸取外來適用的東西。到了清代,服飾品種的繁多,色澤的艷麗,質地的優良,以及制作的精美,可以說已達到高峰。這些都充分顯示了勞動者的聰明和才智,體現了他們的匠心和創造精神。

一、先秦服飾

上古時期人類的服飾在原始經濟基礎的條件下,人們以毛皮圍系于下腹部,或許為了御寒、或許為了遮羞和裝飾。不論處于何種原因,原始服裝已經開始出現。由此,揭開了中國服裝史的序幕。

中國的衣冠服飾制度,大約是在夏商時期初見端倪,到了周代漸趨完善,并被納入“禮治”范圍。當時的服飾依據穿著者的身份、地位各有分別。天子后妃,公卿百官的衣冠服等級制度日益嚴格。

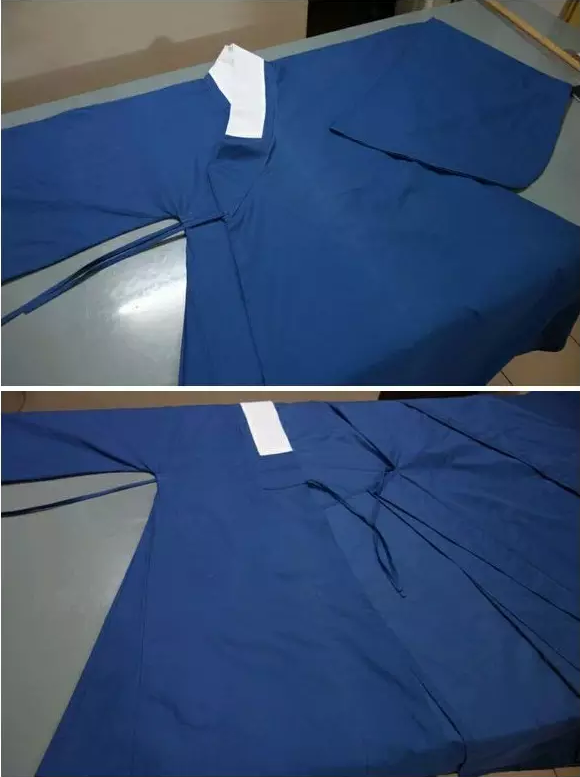

春秋戰國是中國歷史上第一次大變革時代,表現在服飾上,無論是服裝面料、配飾還是服裝形式都發生了巨大變革。這時期的衣著,上層人物的寬博,下層社會的窄小,已趨迥然。在形式上,最有特點的一是深衣,二是胡服。深衣是一種上下連屬的服裝,制作時上下分裁,然后在腰間縫合,衣式采用交領右衽。趙武靈王推行“胡服騎射”,打破了服飾的舊樣式。胡服的短衣、長褲和革靴設計,善于騎射,便于活動,廣為盛行。

秦漢時期的政權大一統鑄就了繁榮昌盛的秦漢文化,也創造了燦爛輝煌的中國服飾文化,秦漢時期的服飾繼承春秋戰國,又有所革新。男子以袍為貴。主要穿著曲裾袍和直裾袍,并佩戴冠、巾、幘等首服,以示身份。女子則以深衣為禮服,平時穿著襦裙。

魏晉是政治和經濟動蕩的時期,士大夫階層形成了消極的社會風氣,追求享樂主義,沉淪于頹廢的生活方式,以老莊、佛道思想為時尚。這種風氣也直接反映在人們的衣冠服飾上。寬衣博帶是這時期的流行服飾。男子穿衣敞胸露臂,衣服披肩,追求輕松、自然、隨意;女子服飾則長裙拖地,大袖翩翩,飾帶層層疊疊,優雅而飄逸。

十六國南北朝時期,中原出現了多民族雜居的生活狀態。他們互相學習交流,另一方面也改變了單一的文化和生活習俗。漢族穿著緊身、圓領、開叉的胡服成為時尚。少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響,穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏孝文帝改革,推行華化政策,使秦漢以來冠服舊制得以賡續。

由隋入唐,中國古代服裝發展也到全盛時期,政治的穩定,經濟的發達,生產和紡織技術的進步,對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮,服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面,可謂中國服裝中最為精彩的篇章。

裹幞頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾,袍服以缺骻袍最為流行。襦裙是婦女的主要服式,裙式大多高腰或束胸,款式貼臀,寬擺齊地,是下擺呈圓弧形的多褶斜裙,裙腰以綢帶高系,幾乎及腋下,給人一種俏麗修長的感覺。隋唐大一統反應到服飾上也達到空前繁盛,無論是帝王服飾還是官吏服飾在制式和服色上都有嚴格規定。

宋代的經濟繁榮程度前所未有,宋代的文化更是中國文化史上的豐盛時期。由于“程朱理學”在思想上對封建倫理綱常的強調,宋代的服飾風格趨以修長、纖細,樸素無華;在行態上不像唐代的華貴、夸張和開放;色彩質樸潔凈,含有理性之美。重視沿襲傳統,樸素和理性成為宋朝服飾的主要特征。

宋代的男裝大體上沿襲唐代樣式,一般百姓多穿交領或圓領的長袍,勞作的時候就把衣服往上塞在腰帶上,衣服是黑白兩種顏色。女子常服以襦裙、褙子為主或將褙子作為襦裙的配飾搭配著裝。褙子的領口和前襟,都繡上漂亮的花邊。

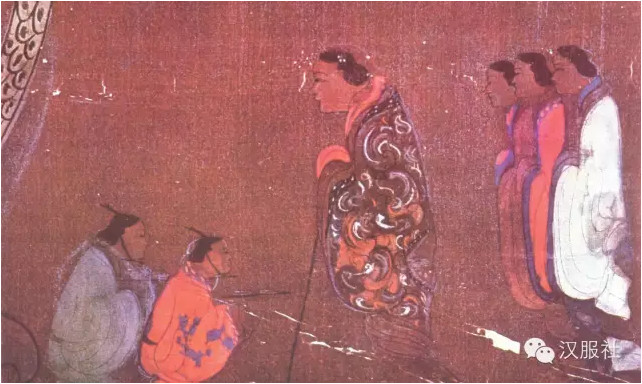

遼、金、元,是分別由契丹族、女真族、蒙古族等少數民族建立的與宋朝對峙的政權。宋遼金元時期屬于多民族競爭時期,各民族服飾都帶有鮮明的本民族特征。它們對于中國傳統服飾文化是有益的補充。

遼王朝推行南北兩班服飾制度,北班穿著契丹族服飾,南方穿著漢族服飾,這在中國歷史上十分獨特。 袍服是金代男子常穿的一般服裝,婦女穿襜裙,頭戴姑姑冠。蒙古族入關以后,除保持固有的衣冠之外,還引進了漢族朝祭服飾。元團衫是元代的蒙古貴族女子常穿的袍服。

明朝廢棄了蒙元的服制,并根據漢族人民的習俗,重新規定服飾制度。從服飾上恢復與體現中國漢民族的古制、封建的等級與尊卑貴賤。明代男子多穿大襟袍、盤領衣,士人喜穿程子衣。婦女的服裝,主要有衫、襖、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式,大多仿自唐宋。

明代文武官員一律頭戴烏紗帽,身穿盤領右衽、袖寬三尺的袍衫,袍服前胸和后背綴以一方補子,文官用禽、武官用獸作裝飾。

明代服飾在服飾的等級劃分、服裝色彩以及圖案規定上都十分具體和嚴格。明代服飾的華麗,圖案的深刻寓意,是以前任何一個朝代所不能媲美的。儀態端莊,氣度宏美的明代服飾成為中國近世紀服飾藝術的典范。

清朝是由滿族建立的政權,清軍入關后,實行“ 服裝形制。滿族婦女以旗袍為主,旗袍衣身修長,衣袖短窄,與歷時數千年的寬袍大袖拖裙盛冠,瀟灑富麗,纖細柔弱的中國服裝形成鮮明的對比。

區別等級高下,是清代文武官員服飾的主要功用。其服飾等級制度之嚴格、細密超過以往各個朝代。它集中體現在官員的頂子、補子、花翎和蟒袍上。

清代服裝盡管在外觀形式上摒棄了許多傳統的基本形制,但它內在的東西卻沒有改變,其精神實質與整個中華民族服裝文化是一脈相承的。它既體現了本民族的習俗特征又保留了數千年遺留下來的等級制內容,其條文的龐雜、章規的繁縟,遠超過了歷代。

近代以來,西方列強憑借著堅船利炮,打開了中國市場,伴隨西方器物文明而來的思想觀念,在不斷地侵蝕著中國的傳統文化,也深深地影響著中國的衣冠制度。也由于種種原因,中國的服飾制度出現斷裂,瑰麗燦爛的服飾藝術被束之高閣,民族文化倍受打擊。改革開放以來,中國綜合國力不斷提升,國人也日漸了解到復興中國傳統文化的迫切性,傳統的服飾文化亦是如此。燦爛悠久的中國的服飾文明需要我們了解、傳承、并且珍惜。這也是鑄就中古傳統文化復興的必由之路。

- 下一篇: 明朝民間男女服飾有哪幾種?

- 上一篇: 唐朝服飾的常見紋樣