摘要:襦裙出現在戰(zhàn)國時期,興起于魏晉南北朝。襦裙屬于漢服[漢民族傳統(tǒng)服飾]的一種,上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙,是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”,長度較短,一般長不過膝,下身則叫“裙”。可見,“襦裙”其實是兩種衣物的合稱。

襦裙出現在戰(zhàn)國時期,興起于魏晉南北朝。襦裙屬于漢服[漢民族傳統(tǒng)服飾]的一種,上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙,是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”,長度較短,一般長不過膝,下身則叫“裙”。可見,“襦裙”其實是兩種衣物的合稱。

以裙腰之高低,將襦裙分為齊腰襦裙,高腰襦裙,齊胸襦裙。以領子的式樣之分,將襦裙分為交領襦裙和直領襦裙。按是否夾里的區(qū)別,將襦裙分為單襦和復襦,單襦近于衫,復襦則近于襖

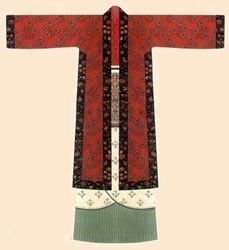

襖裙約起源于明初,為交領樣式,至腋下束帶,上衣較長,也在下裳外,但不用腰帶束之,有中縫,配以百褶裙或馬面褶裙。

發(fā)展:到漢代,由于深衣的普遍流行,穿這種服式的婦女逐漸減少,漢代婦女并沒有摒棄這種服飾,在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式,一般上襦極短,只到腰間,而裙子很長,下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國直至明朝,前后二千多年,盡管長短寬窄時有變化,但基本形制始終保持著最初的樣式。

襦裙直到明末清朝前都是普通百姓(女性)的日常穿著服飾。

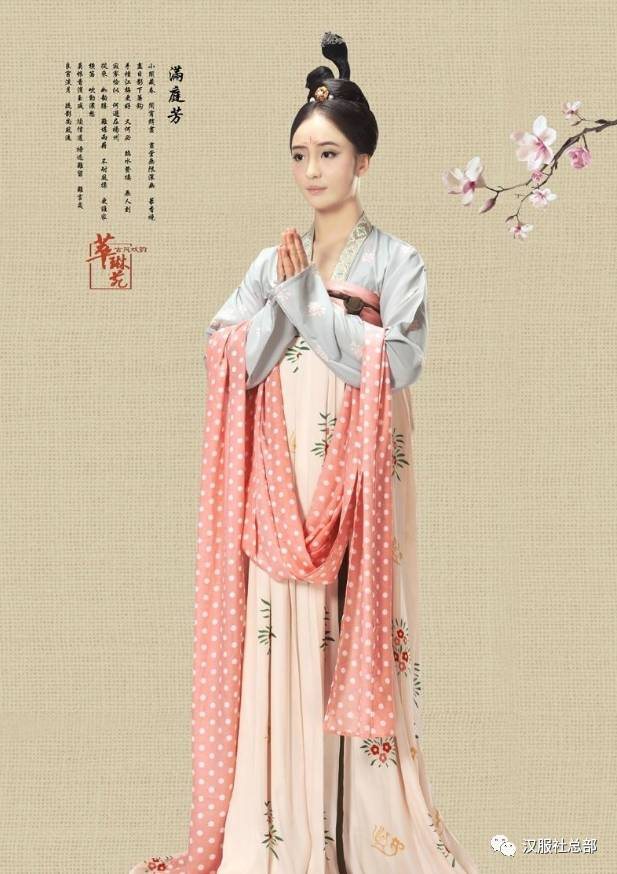

隋唐五代時,上衣為短襦,半臂(屬于罩衫。半臂形制如同今短袖衫)與披肩(屬于配飾)構成當時襦裙的重要組成部分。這時上襦的領口變化多樣,其中袒胸大袖衫一度流行,展示了盛唐思想解放的精神風貌。披肩從狹而長的披子演變而來,后來逐漸成為披之于雙臂,舞之于前后的飄帶,這是中國古代仕女的典型服飾,在盛唐及五代最為盛行,貴族婦女多搭配大袖衫。

宋代,在程朱理學“存天理、滅人欲”的思想的影響下,這一時期服裝一反唐朝的艷麗之色,形成淡雅恬靜之風。此時除上襦外,女性罩衫流行“褙子”,下裙時興“千褶”、“百疊”,腰間系以綢帶,裙色一般比上衣鮮艷,裙料多以紗羅為主,繡繪圖案或綴以珠玉。

明代流行襖裙(襦裙的演變),上襦為交領、長袖短衣,裙內加穿膝褲(套褲)。裙子的顏色,初尚淺淡,雖有紋飾,但并不明顯。至崇禎初年,裙子多為素白,即使刺繡紋樣,也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊,作為壓腳。裙幅初為六幅,即所謂“裙拖六幅湘江水”;后用八幅,腰間有很多細褶,行動輒如水紋。

到了明末,裙子的裝飾日益講究,裙幅也增至十幅,腰間的褶裥越來越密,每褶都有一種顏色,微風吹來,色如月華,故稱“月華裙”。

形制:襦可分為單襦和復襦,單襦近乎衫,復襦則近襖,區(qū)別在于是否夾里。

襦的袖子一般較長,明代多見琵琶袖。交領右衽是漢服標準的領口式樣,外觀如字母y形。(左衽為異族或死者的樣式,方向不可以相反)。

直領則多配以訶子或抹胸。

腰帶用絲或革制成,起固定作用。(漢服沒有像 滅亡。

與韓服的區(qū)別:韓服(朝鮮服)的女裝也分為上襦下裙。上襦為小燈籠袖斜襟短衣,以花結襻帶系合;下裙為高腰長裙,少女為統(tǒng)裙式,婚后纏裙式。裙內用金屬支撐。

注:韓服的式樣源自于明代女子的襦裙,但是朝鮮族在明代襦裙的基礎上自行發(fā)展,在細節(jié)上已經走樣。

- 下一篇: 漢服演繹

- 上一篇: 漢服:傳承千年的美(漢服是什么兼答漢服九問)