摘要:“天子常服,漢服受之秦”。漢朝形成完備的冠服體系。

很多漢服愛好者對于漢服的喜愛都是發自內心的,但是其中也有部分愛好者對于漢服一知半解,不知道漢服相關的基礎知識。接下來小編會針對漢服,做一個相對詳細的基礎知識講解和普及。如果其中有信息不全面或者錯誤的地方,歡迎大家及時指出和幫助斧正,感激不盡。

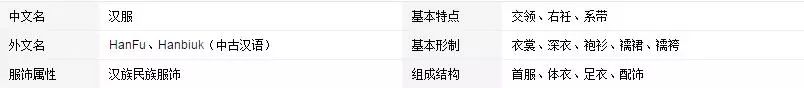

漢服,全稱是“漢民族傳統服飾”,又稱漢衣冠、漢裝、華服,漢服定型于周朝,傳承于秦朝。漢代衣冠直接繼承自秦朝,如漢蔡邕《獨斷》卷下:“天子常服,漢服受之秦”。漢朝形成完備的冠服體系。

漢服從黃帝即位到公元17世紀中葉(明末清初),在漢族的主要居住區,以“華夏-漢”文化為背景和主導思想,以華夏禮儀文化為中心,通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格,明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系,是中國“衣冠上國”、“禮儀之邦”、“錦繡中華”、賽里斯國的體現,承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學,傳承了30多項中國非物質文化遺產以及受保護的中國工藝美術。

【基本信息】

【史料記載】

關于漢服的記載數量繁多,僅列出部分:

長沙馬王堆出土的西漢簡牘:“簡四四‘美人四人,其二人楚服,二人漢服’。”

《漢書》:“數來朝賀,樂漢衣服制度。”

《蠻書》:“裳人,本漢人也。部落在鐵橋北,不知遷徙年月。初襲漢服,后稍參諸戎風俗,迄今但朝霞纏頭,其余無異。”

《新唐書》:“漢裳蠻,本漢人部種,在鐵橋。惟以朝霞纏頭,余尚同漢服。”

《遼史》:“遼國自太宗入晉之后,皇帝與南班漢官用漢服;太后與北班契丹臣僚用國服,其漢服即五代、晉之遺制也。”“漢服,黃帝始制冕冠章服,後王以祀以祭以享。……會同中,太后、北面臣僚國服;皇帝、南面臣僚漢服。乾亨以后,在禮雖北面三品以上亦用漢服;重熙以后,大禮并漢服矣。”

《東京夢華錄》:“諸國使人,大遼大使頂金冠,后檐尖長,如大蓮葉,服紫窄袍,金蹀躞;副使展裹金帶,如漢服。”

《清稗類鈔》:“金天命己酉,太宗禁民漢服,令俱禿發。”

【服飾結構】

1、基本結構

漢服采用幅寬二尺二寸(50cm左右)的布帛剪裁而成,且分為領、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韨等十部分。取兩幅相等長度的布,分別對折,作為前襟后裾,縫合后背中縫。前襟無衽即為直領對襟衣。若再取一幅布,裁為兩幅衽,縫在左右兩襟上,則為斜領右衽衣。前襟后裾的中縫稱為裻,即督脈、任脈,衽在任脈右側,故稱右衽。裾的長度分為腰中,膝上,足上。根據裾的長短,漢服有三種長度∶襦、裋、深衣。袖子與襟裾的接縫稱為袼,袖口稱為祛。一套完整的漢服通常有三層:小衣(內衣)、中衣、大衣。

2、交領右衽

漢服中左側的衣襟與右側的衣襟交叉于胸前的時候,就自然形成了領口的交叉,所以形象地叫做“交領”;交領的兩直線像交于衣中線左右代表傳統文化的對稱學,顯出獨特的中正氣韻,代表做人要不偏不倚,如果說漢服表現天人合一的話,交領即代表天圓地方中的地,地即人道,即方與正。而袖子,則是圓袂,即代表天圓地方中的天圓。這種天圓地方學在漢服上的表現也是中國古代文化的一個體現。

漢服的領型最典型的是“交領右衽”,就是衣領直接與衣襟相連,衣襟在胸前相交叉,左側的衣襟壓住右側的衣襟,在外觀上表現為“y”字形,形成整體服裝向右傾斜的效果。衽,本義衣襟。左前襟掩向右腋系帶,將右襟掩覆于內,稱右衽,反之稱左衽。這就是漢服在歷代變革款式上一直保持不變的“交領右衽”傳統,也和和中國歷來的“以右為尊”的思想密不可分,這些特點都明顯有別于其他民族的服飾。

另外一種作為“交領”補充的是“直領”和“盤領”。直領就是領子從胸前直接平行垂直下來,而不在胸前交叉,有的在胸部有系帶,有的則直接敞開而沒有系帶。這種直領的衣服,一般穿在交領漢服外面,像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中經常運用。盤領是男裝中比較多見的一個款式,領型為盤子狀的圓形,也是右衽的,在右側肩部有系帶,在漢唐官服中采用,日常服中也有盤領款式。

3、褒衣廣袖

漢服自古禮服褒衣博帶、常服短衣寬袖。與同時期西方的服裝對比,漢服在人性方面具有不可爭辯的優異性。當西方人用胸甲和裙撐束縛女性身體發展時,寬大的漢服已經實現了放任身體隨意舒展的特性。

漢服的袖子又稱“袂”,其造型在整個世界民族服裝史中都是比較獨特的。袖子,其實都是圓袂,代表天圓地方中的天圓。袖寬且長是漢服中禮服袖型的一個顯著特點,但是,并非所有的漢服都是這樣。漢服的禮服一般是寬袖,顯示出雍容大度、典雅、莊重、飄逸靈動的風采。一直以來,漢服袖子的標準樣式就是圓袂收祛,先秦到漢朝所反映的實物無一例外都是如此。一直以來,除了唐以后在常服中有敞口的小袖外,漢服袖的主流依然是圓袂收祛。

“袖寬且長”是漢服禮服袖型的主要特點,但不是唯一的款式特點,漢服的小袖、短袖也比較多見。主要有這幾種用法:參與日常體力勞動的庶民服裝、軍士將領的戎服、取其緊袖保暖的冬季服裝等。有時候歷史上各朝代的經濟文化和審美關注不同,在袖型上也有不同的表現,比如:漢唐時期貴族禮服多用寬廣大袖,宋明時期的常服褙子多用小袖。

4、系帶隱扣

漢服中的隱扣,其實包括有扣和無扣兩種情況。一般情況下,漢服是不用扣子的,即使有用扣子的,也是把扣子隱藏起來,而不顯露在外面。一般就是用帶子打個結來系住衣服。同時,在腰間還有大帶和長帶。所有的帶子都是用制作衣服時的布料做成。一件衣服的帶子有兩對,實用性的,左側腋下的一根帶子與右衣襟的帶子是一對打結相系,右側腋下的帶子與左衣襟的的帶子是一對相系,將兩對帶子分別打結系住完成穿衣過程。

另外一種是腰間的大帶和長帶子,它不僅有實用性,而且有裝飾性,另外還有象征性意義,象征著權力。漢服的大帶與 相比,和服的更寬。

文章來自網絡,侵刪

- 下一篇: 漢服這些名字 念錯了可是會貽笑大方的!

- 上一篇: 即便沒有對象,但我們還有漢服鴨!