摘要:漢服搭配頭飾之男子頭飾

一字巾

一字巾又名太極巾,其形為一帶,端頭有木扣或玉扣,扣子一般刻有太極八封圖形,所以叫一字巾或太極巾。也有學(xué)者認(rèn)為叫幅巾的。據(jù)說是山居道士纏發(fā)之法,以絲織幅帶裹發(fā),以防山野樹枝纏住。其實這種幅巾,應(yīng)該叫網(wǎng)巾,是一種先從道士發(fā)明,后由明太祖推廣至全國的帽子。明代郎瑛《七修類稿》:“太祖一日微行,至神樂觀,有道士于燈下結(jié)網(wǎng)巾。問曰:‘此物何也’對曰:‘網(wǎng)巾,用以裹頭,則萬發(fā)俱齊。’明日有旨,召道士命為道官,取巾十三頂頒于天下,使人無貴賤皆裹之也。”道教把道教徒戴的帽子稱為“巾”,巾有九種。分別為:混元巾、莊子巾、純陽巾、九梁巾、浩然巾、逍遙巾、三教巾、一字巾等。

逍遙巾

逍遙巾,古代的一種頭巾名。也稱荷葉巾。宋代庶人的一種巾子,開始叫花頂頭巾,后士人甚至女性皆戴,并有兩腳垂于后背,稱為逍遙巾。宋代米芾《畫史》中有對此巾的記載曰:“士子國初皆頂鹿皮冠弁,其遺制也,更沒頭巾……,乃去皮冠,梳發(fā)角加后,以入幞頭巾子。中篦約發(fā),乃出客去。覆如是,其后方有絲絹,作掠子,掠起發(fā),頂帽出入……,又其后方見用紫羅為無頂頭巾,謂之額子,猶不敢習(xí)庶人頭巾。其后舉人始以紫紗羅為長頂頭巾,垂至背,以別庶人黔首,今則士人皆戴庶人花頂頭巾,稍作幅巾,逍遙巾。”

莊子巾

莊子巾,亦稱沖和巾,南華巾。傳說是南華真人莊子所制。該巾下面為方形,上部為三角形,狀如屋頂。

莊子巾亦稱沖和巾,帽前正面鑲有白玉,便以正帽,象征品性端正。佩戴此巾,頗象南華真人一樣無拘無束,自有出塵之表。

注:道巾,為明前庶人,文士常常所戴,清后為道士專用,道士的軟帽。老年道士多戴莊子巾,屬道巾的一種。

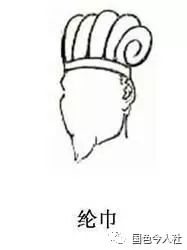

綸巾

綸巾在“綸巾”中“綸”讀(guan),古時頭巾名。幅巾的一種,以絲帶編成,一般為青色。相傳為三國時諸葛亮所創(chuàng),又稱“諸葛巾”。后被視作儒將的裝束。《晉書.謝安傳》:“【謝】萬著白綸巾,鶴氅裘,履版而前。”宋陳與義《晚晴野望》詩云:“洞庭微雨后,涼氣入綸巾。”明王圻《三才圖會.衣服.諸葛巾》:“諸葛巾,此名綸巾,諸葛武侯嘗服綸巾,執(zhí)羽扇,指揮軍事,正此巾也。因其人而名之。”

巾幘

巾幘是指我國古代漢族士大夫戴在頭上的帽。冠類,漢以來,盛行以幅巾裹發(fā),稱巾幘。隋大業(yè)二年制定輿服,武官平巾幘、袴褶。唐昭宗時,十六宅諸王以華侈相尚,巾幘各自為制度(參閱《隋書·煬帝紀(jì)》上、《新唐書·五行志》一)。

儒巾

儒巾也稱方巾,是中國古代讀書人所戴的一種頭巾。明代通稱方巾,為生員的服飾。儒巾圖冊宋林景熙《霽山集·元日得家書喜》詩:“爆竹聲殘事事新,獨憐臨鏡尚儒巾。”古代巾帽大多以黑縐紗為表,漆藤絲或麻布為里。明王圻《三才圖會》:“儒巾,古者士衣逢掖之衣,冠章甫之冠,此今之士冠也,凡舉人未第者皆服之。

東坡巾

東坡巾,又名烏角巾,相傳為宋蘇東坡所戴,故名東坡巾。東坡巾制有四墻,墻外有重墻,比內(nèi)墻稍窄小。前后左右各以角相向,戴之則有角,介在兩眉間。

東坡巾的特點

1、內(nèi)膽為桶

2、外檐比內(nèi)桶短

3、桶為高桶

東坡巾 圖冊明楊基《眉庵集·贈許白云》詩:“麻衣紙扇趿兩展,頭戴一幅東坡巾。”《東坡居士集》有“父老爭看烏角巾”句,因而有東坡巾之名。蘇州市博物館藏明代李士達(dá)所作的《西園雅集圖》中的蘇東坡,即戴東坡巾。

《古今圖書集成·禮儀典》引 明 王圻 《三才圖會》:“東坡巾有四墻,墻外有重墻,比內(nèi)墻少殺,前后左右各以角相向,著之則有角介在兩眉間,以 老坡 所服,故名。”

遠(yuǎn)游冠

遠(yuǎn)游冠,制如通天冠,有展筒橫于前而無山述。諸王所戴,有五時服備為常用,即春青、夏朱、季夏黃、秋白、冬黑。西漢時為四時服,春青、夏赤、秋黃、冬皂。遠(yuǎn)游冠 -史料記載古人頭戴遠(yuǎn)游冠圖冊《后漢書·輿服志下》:“遠(yuǎn)游冠,制如通天,有展筩橫之於前,無山述,諸王所服也。”

《三國志·魏志·武帝紀(jì)》:“三月,天子使魏公位在諸侯王上,改授金璽、赤紱,遠(yuǎn)游冠。”

《晉書·輿服志》:“遠(yuǎn)游冠, 傅玄云秦冠也。似通天而前無山述,有展筩橫於冠前。皇太子及王者后、帝之兄弟、帝之子封郡王者服之。諸王加官者自服其官之冠服,惟太子及王者后常冠焉。太子則以翠羽為緌,綴以白珠,其馀但青絲而已。”

《新五代史·劉鋹傳》:“ 鋹于內(nèi)殿設(shè)帳幄,陳寶貝, 胡子冠遠(yuǎn)游冠,衣紫霞裾,坐帳中宣禍福,呼鋹為太子皇帝,國事皆決於胡子 。”亦省稱“ 遠(yuǎn)游 ”。

三國魏曹植《求通親親表》:“若得辭遠(yuǎn)游,戴武弁,解朱組,佩青紱……乃臣丹情之至愿,不離於夢想者也。”

幅巾

幅巾,幅巾是指我國古代男子束發(fā)用的巾,是一種表示儒雅的裝束。古代男子以全幅細(xì)絹裹頭的頭巾。后裁出腳即稱幞頭。幅巾在宋明時期亦是流行的頭巾之一,士大夫常喜戴之。

幅巾是指用一塊帛巾束首,一種表示儒雅的裝束。就是古代男子束發(fā)的巾。因多裁取一幅長度和門幅各三尺的絲帛做成,故名。東漢后期王公名士多以戴幅巾為風(fēng)雅。此風(fēng)延續(xù)至魏晉,演為曹操所戴的“帢帽”。魏晉玄學(xué)盛行,當(dāng)時名士視戴冠累贅,以戴巾為尚,從“竹林七賢”的裝束上便可看見此風(fēng)之盛。對后來唐宋首服的影響很大。

明代幅巾多為學(xué)者所帶,總體形制一樣個別細(xì)節(jié)也是有所差異的。一般來說穿 演變?yōu)榱汗凇9糯Y制講進(jìn)賢冠,常說它前高7寸,后高3寸,長8寸。這里的長是指帽梁的長,與前高7寸,后高3寸的帽緣相接,就成為前高后低的斜勢,形成前方突出一個銳角的斜俎形,稱為“展筒”。展筒的兩側(cè)和中間是透空的。在西漢,這種冠帽只罩套在頭頂?shù)陌l(fā)髻上,用帽頍系于頜下以固定之,戴上之后并不牢固。東漢時期在冠帽下面加平上幘,等于在冠下加了帽座。幘在古時本是勞動人民用來扎裹頭發(fā)不使散亂所用,兩端有帶子可以從頭上系于頜下。秦時武士用赤帕裹頭,從前額向后腦包裹時疊出一條裝飾邊,稱為“顏題”。西漢時戴幘并不把頭頂全包住,因為幘也常是空頂?shù)摹?/p>

演變過程

梁冠

梁冠,有橫脊的禮冠。梁冠其形方,前低后高,后傾,有圍片,前開后合,冠形按《三才圖會》復(fù)制。當(dāng)時被皇帝分封的藩王地位最高,梁冠上的梁可達(dá)九梁。

而公冠八梁,侯、伯七梁,都加籠巾貂蟬(貂原來掛貂尾,后以雉尾代替,蟬是金飾)。駙馬七梁不用雉尾。

一品七梁,玉帶玉佩具。黃、綠、赤、紫織成云鳳四色花錦綬,下結(jié)青絲網(wǎng),玉綬環(huán)。

二品六梁,革帶,綬環(huán)犀,余同一品。

三品五梁,金帶,佩玉,黃、綠、赤、紫織成云鶴花錦綬,下結(jié)青絲網(wǎng),金綬環(huán)。

四品四梁,金帶,佩藥玉(即玻璃),余同三品。

五品三梁,銀帶钑(音sà颯)花(即銀質(zhì)飾有凸紋金花),佩藥玉,黃、綠、赤、紫織成盤雕花錦綬,下結(jié)青絲網(wǎng),銀鍍金綬環(huán)。

六、七品二梁,銀帶,佩藥玉,黃、綠、赤織成練雀三色花錦綬,下結(jié)青絲網(wǎng),銀綬環(huán)。御史服獬豸(神羊)。

八、九品一梁,烏角(牛角)帶,佩藥玉,黃、綠織成鸂鶒二色花錦綬,下結(jié)青絲網(wǎng),銅綬環(huán)。

冕冠

冕冠,古代帝王、諸侯及卿大夫之禮帽。是古代帝王最高等級的首服,冕冠由冕板、冕旒、笄、纮、充耳等組成。冕冠與冕服、赤舄、佩綬等同時在祭祀等大典時穿用。漢服分為禮服和常服,其中冕服是帝王和百官最為隆重正式的禮服,通常在祭祀時穿著。冕服包括冕冠、冕服、鞋子。冕冠,簡稱為冕,是指古代大夫以上的王侯所戴的禮帽。

冕冠的頂部覆蓋一長形木板,稱為冕版。冕版又稱為“延”,用細(xì)致的布帛包裹,板形前圓后方、前低后高。前圓后方象征天圓地方,有天子是奉上天旨意來治理天下之意;而前低后高,呈前俯之狀,象征皇帝有謙恭的美德,能傾聽民意,關(guān)懷天下百姓,這也是“冕”字的本意。冕版的中間橫著一條紅帶,代表天河,稱為天河帶。

冕版的前后各有垂珠,稱為冕旒。又《禮記·玉藻》上載:“天子玉藻,十有二旒,前后邃延。”孔穎達(dá)·疏:“天子玉藻者,藻,謂雜采之絲繩,以貫于玉,以玉飾藻,故云玉藻也。”意思是說,“藻”是由五彩絲線編織而成,藻上穿以數(shù)顆珠玉,一串珠玉