摘要:進入七八月,全國各地紛紛開啟烤箱模式,炙熱的太陽,恨不得能把你烤熟啊……街上的姑娘們全都穿上了吊帶短褲超短裙,小伙子們也是背心短袖大褲衩,各種清涼裝備輪番上陣。

進入七八月,全國各地紛紛開啟烤箱模式,炙熱的太陽,恨不得能把你烤熟啊……街上的姑娘們全都穿上了吊帶短褲超短裙,小伙子們也是背心短袖大褲衩,各種清涼裝備輪番上陣。

如果這時候在街上出現了一個衣袂飄飄、長袖長裙的漢服同袍,估計很多人也會投來怪異的目光吧:Ta穿這么多不熱嗎?而且很多不了解的人也是以“漢服不利于日常出行為由”,拒絕漢服。這時候我們的小伙伴心里面肯定著急啊,馬上想反駁說,漢服不是你們想的那樣子的,但是又沒有特別好的理由去辯駁他人,只能想出旁門的理由、甚至是憋出內傷……

》關于體感《

穿漢服到底熱嗎?

我想我回答不出這個問題。或者說,我回答的是我認為的答案,與你的感受又會不同,而決定感覺的因素有體質、天氣、布料……我試過穿褙子套裝出去,得出的體驗是“有點熱”,但與我穿時裝的感覺并未差很多;而我媽是出去外面走幾步路都會出汗,出門要在背上墊個小毛巾的那種人,你說讓她回答,她會說“穿什么都熱”。

再來舉個例子,大學宿舍三個人生活在一起(別問我為什么是三個,三個都不是同袍),有個姑娘體寒,平時自己在宿舍都是不開空調的。而另一個人是很怕熱的,出去打個飯回來,風扇拯救不了,必須要用空調拯救的。體寒的姑娘說:“為什么要經常開空調啊,現在天氣又不是很熱,多浪費電……”怕熱的姑娘說:“勞資都快熱死了!”因此,得出的結論是,時裝與時裝體感差異如此大,漢服與時裝更沒有可比性。同是衣服,沒必要特地出來比較。那我今天要說什么呢?今天只是想用一些小知識,帶大家正確打開漢服。

漢服存在了千年,我國廣大的勞動人民一直都是穿漢服度日子的。存在既有合理性,不然古人創造這么一個衣服給自己春夏秋冬找罪受?古代夏天雖說還沒有溫室效應,可是他們沒有風扇空調,夏天也是酷熱難忍的。所以他們夏天究竟穿什么呢?

》關于布料《

春夏之交的時候,天氣宜人人們開始穿輕薄的單衫,如絹、綢、緞類,綢類料面平挺、質地結實,既不透風、也不悶熱,很適合在此時穿著;小滿至芒種前后,氣溫漸漸上升,則開始改用絞經有孔的絲綢單羅、紗衣類,結構穩定但又有良好的透氣性。“輕紗薄如空”,紗是最為稀疏而輕薄的絲織物,是夏季必備的高級衣料。

還記得馬王堆出土的素紗禪衣嗎?薄如蟬翼,輕如煙霧,重僅49克!中國很早就可以生產出質地如此輕薄的紗衣了。▼

當進入農歷六月,最酷暑時,就換上“葛紗”,到了“葛衣期”。葛為多年生草本植物,其纖維可用以織紗,是最清透涼爽的材料。自先秦時代開始中國人就開始依靠葛布度夏,“葛”幾乎成為夏服的代名詞,千百年來的中國先民,他們認為一件葛衣便可度夏。

有詩為證:

葛之覃兮,施于中谷,維葉莫莫。是刈是濩,為絺為绤,服之無斁。

——《詩經·葛覃》

葛衣疏且單,紗帽輕復寬。一衣與一帽,可以過炎天。止于便吾體,何必被羅紈。

——《夏日作》白居易

另一種適合夏天穿的布料叫苧,苧也來自麻,叫苧麻,和大麻不一樣,它屬于蕁麻科。苧麻的纖維細長堅韌,又有光澤和彈性,是比大麻布好很多的料子。不染色的苧麻布白得發光,薄而柔軟,它的纖維比大麻透氣、吸汗,干得快,又比棉布輕,最適合做夏布。

織得細密的苧麻布光澤能追綢緞,在漢朝時就用來做寬袍大袖的 ,甚至只穿輕薄的貼身汗衫、背心。下身穿單褲,勞動時可以直接把上衣脫去扎在腰間,不穿靴襪而僅著麻線鞋、涼鞋方便行走。在《清明上河圖》中便可以看到不少只穿背心的百姓,其實與今日并沒有多少不同。唐·閻立本《鎖諫圖》里穿著圓領半臂的男子▼

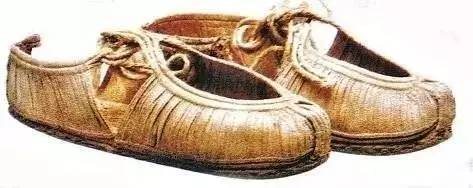

古人還穿涼鞋,從芒鞋到木屐,從麻鞋到草鞋……不僅種類多樣,樣子放到現在也很時尚。▼

春秋時期高級“涼鞋”漆履(刷漆耐腐蝕還好看)

看了這么多,你明白了嗎?不要想太多哦,古人自有古人的消暑妙計。與其擔心古人過夏天太熱,倒不如自己多默念幾遍“我不熱,我不熱,我不熱。”

- 下一篇: 箭不對人,不放冷箭:射箭18個注意事項

- 上一篇: 鄉射禮簡要流程