摘要:今年中華禮樂大會來到湖北的省會——武漢。

端午是曾經的高熱話題,但申遺成功之后又不了了之,漢服的參與,使端午像其它傳統節日一樣又開始有了熱度,隨后又陷入千篇一律祭屈原、做月餅、射五毒之類的死循環。

韓國江陵端午祭(網絡圖片)

今年中華禮樂大會來到湖北的省會——武漢,這座城市的周圍分布著屈原故里——宜昌市秭歸縣、屈大夫投江的地方——汨羅市、百姓懷念著屈原送神舟入長江的西塞山——黃石市,這三地都是當年中國端午節成功申報世界非遺的申報城市,這樣的城市只有四個,湖北占了三個,其中的黃石市與武漢接壤,也是我的母校所在地。

近水樓臺先得月,大學期間因為在校創辦漢服社,我有幸零距離接觸了黃石“西塞山神舟會”這項世界級非物質文化遺產及傳承人,在緊鄰黃石和武漢的鄂州市,下轄澤林鎮,那兒也有一項列入國家級非遺名錄的端午習俗——旱龍舟,我也有幸現場感受那種濃烈地、自發地、樸素又驚艷的節日氛圍。

(網絡圖片)

那種氛圍留下的觸動和震撼,幾年之后仍在不斷催促我反思,各地通用、如法炮制的漢服活動形式,看起來讓漢服得到了最大化的推廣,但實際上卻一直飄離在每一個地區的本土記憶之外,始終帶著“新”的色彩。

因為“新”,漢服吸引著大批愛美愛玩的年輕人,而難以影響接受新事物能力較低的其它人群,因此很不容易真正融入家庭認知,在由家庭組成的民族、社會和國家中,始終顯得有點孤獨,不得不高度依賴“圈子”的抱團取暖,反而讓漢服看起來更像小眾的“新”物種。

如何讓漢服親近本土記憶,讓漢服真正回歸到一方鄉土的呼吸之中,在漢服和地域感情之間重建聯結,各地的“非遺”文化本身其實就是很強大的紐帶。

下面以端午為例,分享三個漢服活動案例,在成敗的差異中探討漢服與地方性文化結合的必要性以及方式。

當佳節遇見漢服 為何水土不服?

失敗案例一:

千篇一律的漢服端午祭祀

我在湖北的第一個端午節,就有幸為當地漢服社的端午祭祀活動撰寫祭文,為了這篇祭文,在學校圖書館啃了一禮拜各種版本的屈原傳記,然后親手縫制了一套齊胸襦裙,按主祭要求,沐浴并忌口,然后在長江邊,參加了整個祭禮過程。

祭禮儀式盡最大努力遵循了傳統,儀式結束后,照例進行了射五毒、編五彩繩、吃粽子、點朱砂之類的傳統節俗活動,按理說,這是我第一次這樣隆重而豐富地過端午,應該會非常難忘,但事實上,那次端午之后,我再沒有參加或舉辦過類似活動。

因為除了吃粽子,其它活動內容全部是從文獻資料里翻出來的,大多數文獻資料都會習慣性地從全中國的角度,總結端午節有哪些習俗,然后各地漢服社就在里面隨意挑幾樣,刻意地復原出來,費了很大力氣營造傳統的氛圍,當地的路人還是像看戲、看演出一樣,有就圍觀一下湊湊熱鬧,沒有也無關痛癢,參與者也難免要刻意渲染自己的情緒,才能融入到情境中,而且隨時會被自拍的欲望打敗。

當時為了隆重,特意用宣紙打印,現在感覺真作啊…

事實證明,缺乏本土記憶根基的活動,哪怕有千萬冊文獻的記載,站在那一方水土之中,始終都有刻意“演戲”的感覺。那么試著和本土記憶結合一下會怎樣呢?

失敗案例二:

具有地方特色的“神舟會”

韓國“江陵端午祭”成功申報世界非遺,中國沸沸揚揚了好幾年,直到中國秭歸、汨羅、黃石、蘇州四地聯合申報的端午節也成功進入世界名錄,爭議才慢慢消散下去。

理論上,黃石市的“西塞山神舟會”是作為世界級非遺的“中國端午”四大組成部分之一,在有了韓國“江陵端午祭”的危機感之后,應該得到特別重視和保護,應該積極宣傳和推廣,不說全國人,至少黃石市本地人應該家喻戶曉,再不濟,至少黃石本地關注傳統的人應該比較了解。

事實上,向黃石本地人問起“西塞山神舟會”,比問“漢服”的反應還慘淡。黃石旁邊的鄂州,還有一項國家級非遺項目——澤林鎮的旱龍舟,知名度就更低了。我覺得這很可笑,更可惜,于是借著在學校注冊漢服社的契機,舉辦了面向全市的“尋舟西塞山”非遺宣傳月活動。

這次活動完全是白手起家,當時網上信息寥寥,我們通過走訪一層層文化館、居委會,一路找居民問過去,才在西塞山下一片廢棄的江灘碼頭邊,找到了灰頭土臉的“神舟宮”,通過找居委會介紹,聯系到扎制“神舟”的傳承人,全程跟蹤準備過程收集一手資料,用相關照片、實物等策劃了一個流動的巡回小展覽,在全市多個社區,安排志愿者穿漢服駐點值班宣傳推廣,展覽中還針對中小學生設計了問答小游戲,準備了特別定制的小禮物。

但是“神舟宮”的傳承人們,對我們的熱情似乎并不領情,多次交流后才知道往年一直都有人找他們主動幫助宣傳,但都不了了之,外人的熱情,對他們來說,已經司空見慣甚至感到麻木,就算穿著漢服,也不感到有什么不一樣的共鳴。

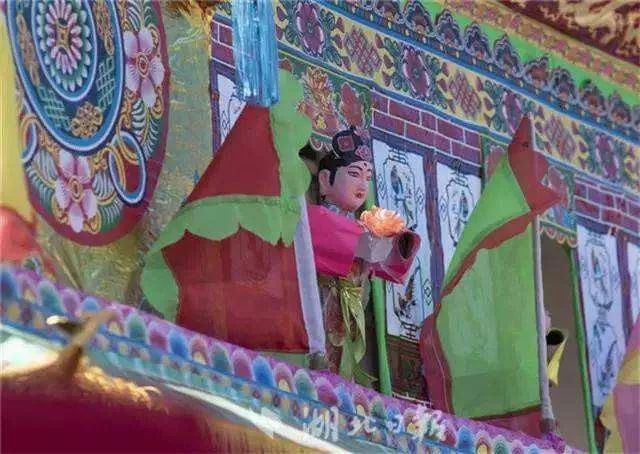

當時的神舟宮內

這和我們想象的完全不一樣,一股巨大的失望,差點讓這次活動夭折,直到“神舟會”當天,我站在那片黑黢黢的江灘上,看著十里八村的居民烏央烏央涌過來,看戲的看戲,趕集的趕集,荒蕪的廢棄碼頭一瞬間好像變成了繁盛的小鎮,就因為那條紙扎的華麗的“神舟”。

一大隊人馬抬著它走出“神舟宮”,鑼鼓喧天,整個江灘卻突然莊嚴起來,明明沒有華美的禮服,甚至連稱得上好看的衣服都沒有,除了那條“神舟”,全場沒有一個角落值得多看一眼,所有人不自覺地跟著“神舟”行動,目送它被幾條小船護送到長江江心,化作一個點、一縷煙、一片灰,隨一陣火光消失在江面。

(網絡圖片)

我想起在鄂州澤林看“旱龍舟”巡游的情景,家家戶戶自覺在門口擺起豐簡各異的祭桌,沒有繁縟的程式,舟沒到,便翹首以盼,舟來了,便虔誠低首,最后也是在宮廟里焚盡,我不知道他們有沒有讀祭文,但我知道那條紙扎的“大船”,并沒有因為最后反正會被燒掉就偷工減料,哪怕用顯微鏡去看也覺得無可挑剔。

(網絡圖片)

難怪他們不屑于我們的幫助,他們也曾在十年浩劫中被迫中斷,由現在的傳承人發起復興幾十年,才恢復這樣的盛況。他們根本不需要全世界、全國、全市都對它有熱情,它叫“西塞山神舟會”,只要西塞山腳下的村村戶戶仍然敬它如神靈,每年都如約而至,就足夠了。

漢服活動恰恰相反,經常家里還沒站穩腳跟,就想在全國、全世界立足。原本我們穿著漢服辦非遺宣傳月,是想“拯救”被市民忽略的世界級非遺,最后,反而覺得我們穿的漢服,更需要被“拯救”。

制造新的記憶vs擠回尚存的舊憶

如果再有一次機會,我不會再奔波于西塞山外的各大社區,忙著搞擴大宣傳,而是把注意力集中在神舟宮,幫“神舟”上扎的一百零八神仙穿上更精致的漢服,去附近的布料市場為護送“神舟”的一行人裁幾卷布料,量身設計一套體面的裋褐,

因為那里比起“仙女”“仙男”的觀眾,比起全市人民的熱捧,比起那些原本就沒有的記憶,更需要一支威嚴莊重又不失淳樸的“船隊”

,曾經以“舟”為神的時代里,護送神舟的漢子們,那天一定會穿上最好的衣裳。與其制造新的,不如直接融入舊有的記憶。

成功案例一:

端午地攤

2014年的端午節,社團經費告急,無力再支持大型端午活動,所以想到了一個折中的主意,搜集資料整理挑選了小掃帚、小猴子、長命縷、雄黃、驅蟲藥草包等等傳統端午節物,在淘寶批發和在中藥店抓藥包裝,然后組織社員穿漢服在校門口擺地攤按成本價出售。

這些節物對大多數普通市民來說都比較新鮮,端午節一般就買點艾草、粽子、綠豆糕,幾乎從來沒想過端午節有別的東西,那么他們看到了一定會問,一問一答就可以趁機宣傳端午節傳統節俗了。

最后效果也是比較好的,地攤位置人流量很大,社員也很積極,輪班值守,地攤持續了好幾個日夜,一大排漢服學生守著一個打著‘端午傳統小物’招牌的攤子,吸引了很多顧客,也包括很多平時對漢服不太感冒,但一聽說我們在擺地攤賣端午節物反倒特別好奇地跑來選購的人。

(網絡圖片)

整個過程算下來幾乎沒有成本,但效果比貼錢辦的走秀活動似乎更好。

第一,真正的做到了所有社員都可以參與。

第二,只要參與了,就很容易通過交易過程沉浸在節日氛圍中,為了賣錢,了解這些傳統的主動性會高很多。

第三,真的沒有了圈子界限,主角是端午,而且是端午文化中最容易接觸的內容,從嬰兒到老人,都會有他們感興趣和需要的端午節物,漢服在這里僅僅是個陪襯,是錦上添花的存在。

第四,漢服在這個過程中留下了很鮮明的傳統大眾文化的印象,而不是走秀異裝或cosplay的小眾文化印象,我們不是無所事事穿漢服,作為賣端午節物的攤主,我們就是為了吸引人穿漢服,作為過節情景中的人,我們就是為了過節穿漢服,這個理由可以光明正大的講,也極好理解,路人不會有人覺得你要唱戲去,只會覺得你為了賣東西特別用心,為了大家一起過端午節特別用心,用豐富有趣又實用的節物,真的刷新了大家對端午節的認知。

端午節小猴子(網絡圖片,我當時賣的孫大哥沒有這么丑)

所以這個活動的成就感,超過了我辦過的任何表演式或報名式的漢服活動,因為這個過程中,漢服推動了一種傳統場景的實質性恢復,即——過節前的市場。

既然端午不應該只有艾草

- 下一篇: 你們對穿漢服的男生是有什么誤會嗎?

- 上一篇: 如果給你一個漢服男友,你想要什么樣的?