摘要:漢服消亡的代價是什么?為此中國人付出了哪些犧牲?

漢服為什么會消亡?漢服是被歷史淘汰的嗎?

漢服消亡過程是怎樣的?

漢服消亡的代價是什么?

為此中國人付出了哪些犧牲?

是什么原因讓人們拼死抵抗?

漢服為什么會重現(xiàn)神州?

漢服為什么一定會復興?

學習漢服消亡史是糾纏恩怨嗎?

面向未來的我們有必要了解這些嗎?

本文無法解答以上所有問題,但可以提供思路。這是7年前的講座講義,不少內容理應更新,不過實在沒時間,只能進行簡單修改。推薦新人閱讀、學習!

剃發(fā)易服,華夏淪亡——漢民族傳統(tǒng)服飾消亡史

漢服消亡的原因、過程及后果

作者:嘉林

主要內容

1、滿清為何要推行剃發(fā)易服?

2、漢服消亡的過程是怎樣的?

3、漢服消亡的后果有哪些?

4、為什么要學習漢服消亡史?

1、滿清為何要推行剃發(fā)易服?

1662年,鄭成功病故,鄭經嗣立,向清廷提出仿朝鮮舊例的臣服方式,“不登岸,不辮發(fā)易衣冠”,清廷不許;1680年,滿清在大陸的統(tǒng)治已經確立,清、鄭雙方還在為包括辮子和服裝在內的臣服方式爭執(zhí)。

最后,鄭經提出,臺灣全島皆可剃發(fā)、換裝,只他一人不剃不換,仍不許。臺灣軍民最終沒能保住漢式衣冠——

1683年,清軍入臺灣,滅鄭氏余部,滿洲貴族剃掉最后一個漢人頭發(fā)的鴻愿終于“大功告成”!

那么滿清政權在招降鄭成功、鄭經父子時,為什么如此嚴苛地要求剃發(fā)易服?

1.1、以別順逆,打擊漢人民族精神

多爾袞:“因歸順之民,無所分別,故令其剃發(fā),以別順逆。”清軍決心將剃發(fā)作為漢人是否接受其統(tǒng)治的重要標志;通過剃發(fā)易服來打擊、摧垮漢族尤其是精英階層的民族意志;

清廷以剃發(fā)、易服作為屈服、效忠清廷的奴隸標簽,而蓄發(fā)、保衣冠則成為漢人捍衛(wèi)民族文化千秋祖業(yè)和堅守民族大義的象征!

——《文明的失落與復興——漢民族服飾消亡簡史》

1645年(清順治二年)五月,李自成部下投效于滿清。十月,清軍要求農民軍剃頭,農民軍拒,投向南明。與之類似,曾給予明政權以沉重打擊的各路農民軍在面對滿清殘暴奴役,民族矛盾上升為主要矛盾,非為朱姓一家之政權,而是在樸素的民族感情作用下紛紛與南明軍聯(lián)合抗清。

1.2、避免滿洲因漢化重蹈祖先覆轍

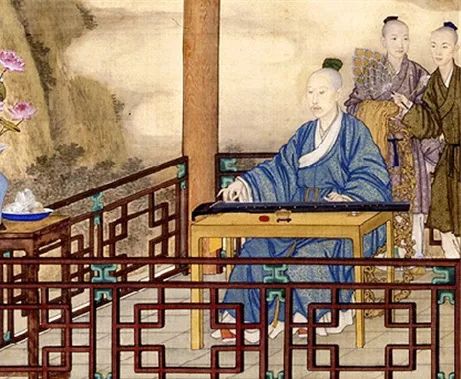

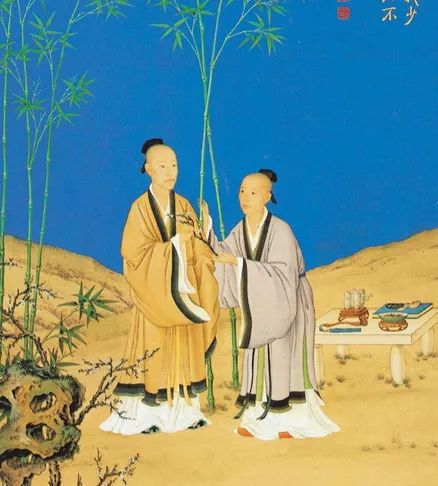

需要注意的是,雖然滿清政權推行殘酷的剃發(fā)易服政策,但滿清貴族仍然表現(xiàn)出對漢服文化的向往與喜愛。保存至今的故宮藏畫中,有大量滿清皇帝父子衣著漢服的畫像,如《松石流泉圖》《觀畫圖》《行樂圖》等等。這說明:包括皇帝在內的許多滿漢官民,內心里欣賞、喜愛漢族服飾,表面上卻又嚴令禁斷漢服。

“言語、風俗、歷史,三者喪一,其植不萌。”(章太炎)

滿清擔心本民族受到漢人風化的熏染,“服漢人衣冠,盡忘本國語言”,

“往者巴克什·達海等屢勸朕易滿洲衣服以從漢制。朕惟寬衣博鮹,必廢騎射,當朕之身,豈有變更。恐后世子孫忘之,廢騎射而效漢人,滋足慮焉。爾等謹識之。”

“昔金熙宗循漢俗,服漢衣冠,盡忘本國言語,(金)太祖、太宗之業(yè)遂衰。……諸王貝勒務轉相告誡,使后世無變祖宗之制。”

——《清史稿·太宗本紀二》

借鑒前代北方游牧民族統(tǒng)治中國卻淹沒于漢化浪潮的歷史“經驗教訓”,滿清通過剃發(fā)易服和文字高壓改變、消除中國人數(shù)千年的風俗和歷史,以確立滿洲的統(tǒng)治地位,并不被漢族同化。

滿清統(tǒng)治者對如何保持滿洲文化、避免漢化,尤其是避免漢服復興和滿洲漢化進行了長期的思想工作和詳細闡述,真可謂是“苦口婆心”“用心良苦”!詳細內容可以參考《漢服簡考》。

1.3、制造同類感,保障其長遠統(tǒng)治

滿清決意剃發(fā)易服最要害的原因是,改換衣冠可以造成一種“同類化”假象,避免漢人因“華夷之辯”“夷夏大防”引發(fā)“亡國之痛”與“故國之思”,從而保證自己的長久統(tǒng)治。

后來的歷史表明,這一高壓政策基本達到了預期效果。“滿清殺盡了漢人的骨氣廉恥”(魯迅),起初漢人還記得漢族衣冠,知道滿漢之分,但后來漢人逐漸淡忘本民族服飾,習慣了滿洲的發(fā)式和服裝,最終喪失了對滿清政權的仇恨和反抗心理,成為其統(tǒng)治下的順民。

2、漢服消亡的過程是怎樣的?

2.1、滿清入關后野蠻推行剃發(fā)易服令

為了強化其統(tǒng)治,滿洲政權野蠻推行“薙發(fā)令”“留人法”,叫出“留發(fā)不留頭”的威脅,強迫中國人民剃發(fā)畜辮,易服滿裝。

1644年(清順治元年),清軍進入北京便下令“凡投誠官吏軍民,皆摧發(fā),衣冠悉遵本朝制度”,后因反抗劇烈,不得不收回成命,讓“天下臣民照舊束發(fā),悉從其便”。

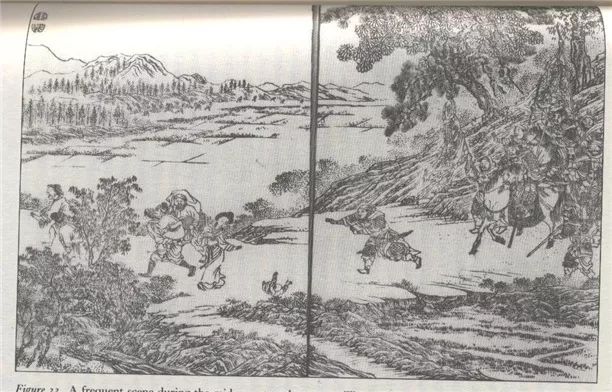

下圖是滿清侵入中國村莊的典型情景,滿清士兵見人就殺,不論老人嬰孩,見了婦女就強奸,并將婦女綁架到北方作奴隸。村民丈夫扶著老人、妻子搶救幼小的嬰孩,拼命逃脫惡魔的殘害。

出自《中國陷入虎口——明清交替苦難中的呻吟》

1645年六月,清軍攻占南京,多爾袞即令“各處文武軍民盡令剃發(fā),倘有不從,以軍法從事”,再次發(fā)出嚴厲的剃發(fā)令:

“若不畫一,終屬二心……自今布告之后,京城內外限旬日,直隸各省地方自部文到日亦限旬日,盡令剃發(fā)。遵依者為我國之民,遲疑者同逆命之寇,必置重罪;若規(guī)避惜發(fā),巧辭爭辯,決不輕貸。該地方文武各官,皆當嚴行察驗,若有復為此事讀進章奏,欲將已定地方之民,仍存明制,不隨本朝制度者,殺無赦。”

——《清世祖實錄》卷十七、蔣良騏《東華錄》卷五

“自今后不論新舊,一概剃頭,以遵國制。如有抗命不遵,即系二心,豈是本朝人民?此等頑鈍,許地方捉拿前來,以軍法重處,不論一省一城,(凡)不剃頭者,即開列冊藉,明白詳報,發(fā)兵進剿……”

——《明清史料•丙編》第五本

“清軍在街道、路口搭個棚子,旁邊豎一根旗桿,上面懸掛著‘薙發(fā)令’圣旨,誰要敢不剃頭,割下頭顱掛在旗桿上;剃發(fā)匠人被命令游行于市,見蓄發(fā)者,不問青紅皂白,按住腦袋就剃,稍有反抗,即殺之。”

——張成 《魯迅〈吶喊〉中“辮子”意象的文化解讀》

“不剃發(fā)者以違制論斬。令發(fā)后,吏诇不剃發(fā)者至軍門,朝至朝斬,夕至夕斬。”(陳確)

滿清的剃發(fā)易服令不可謂不嚴:

1645年,原任陜西河西道孔聞謤以孔子后人身份疏求免予剃發(fā)易服:“惟臣祖當年自為物身者無非斟酌古制所載章甫之冠,所衣縫掖之服,遂為萬世不易之程,子孫世世守之。……應否蓄發(fā),以復本等衣冠,統(tǒng)惟圣裁。”遭拒并被革職。

同年,順治諭禮部:“官民既已薙發(fā),衣冠皆宜遵本朝之制,從前原欲即令改易,恐物價騰貴、一時措置維艱,故緩至今日。近見京城內外軍民衣冠遵滿式者甚少,仍著舊時巾帽者甚多,甚非一道同風之義。爾部即行文順天府五城御史,曉示禁止,官吏縱容者訪出并坐。”

1646年又下旨:“有為剃發(fā)、衣冠、圈地、投充、逃人牽連五事具疏者,一概治罪”,嚴禁非議剃發(fā)易服等政策。

1654年(順治十一)三月,大學士陳名夏因倡言“留發(fā)復衣冠,天下即太平”被彈劾“今名夏欲寬衣博帶、變清為明、弱我國”,并列舉罪狀多款,“名夏辨諸款皆虛,惟‘留發(fā)復衣冠’,實有其語。完我與正宗共證名夏諸罪狀皆實,讞成,論斬,上命改絞。”

中國人為反抗剃發(fā)易服令,滿清為建立和保障統(tǒng)治而進行了:

遼東大屠殺,濟南大屠殺,大同大屠殺,揚州十日、嘉定三屠 、江陰屠城 、蘇州大屠殺、南昌大屠殺、贛州大屠殺、昆山大屠殺、嘉興大屠殺、海寧大屠殺、金華大屠殺、廈門大屠殺、潮州大屠殺,沅江大屠殺、舟山大屠殺、湘潭大屠殺、南雄大屠殺、涇縣大屠殺……

滿清為推行剃發(fā)易服殺了多少人?生硬和冷冰冰的數(shù)字無法觸動很多人,我們不如看個例:杜車別曾以16歲即犧牲的夏完淳的家族為例指出——

夏完淳父親夏允彝、老師陳子龍、叔父夏之旭、老師吳易、岳父錢彥林、岳父堂兄錢棅、內兄錢熙、岳母等因抗清死亡,內兄錢默削發(fā)為僧,妻子秦篆所生男孩夭折、削發(fā)為尼,夏家、錢兩家全滅并絕后。

夏完淳姐夫嘉定侯家全家成年男性全死,女性也幾乎死光:侯峒曾與侯玄演、侯玄潔父子三人,侯峒曾女兒輔義、孫女異來、三兒子侯智含,侯峒曾弟弟即夏完淳姐姐夏淑吉公公侯岐曾,侯岐曾母親、侯岐曾妾劉氏因抗清死亡,夏完淳外甥侯檠也在十七歲病死,夏淑吉出家為尼,夏完淳表妹盛蘊貞因丈夫侯智含死做了尼姑。至此侯氏一門全滅并絕后。

夏、侯、錢,本來是江南頗富盛名的三大家族,人才輩出,在清軍摧殘蹂躪下,到這時候,基本全部死光,只剩下幾個青燈古佛為伴,無盡痛苦與仇恨中煎熬的寡婦尼姑。

僅僅夏完淳背后死于清軍迫害的親友就達二十以上,家族遭到毀滅性打擊。

整個明末清初(從萬歷四十六年到康熙二十年)死于滿清屠殺的總人數(shù)最保守

- 下一篇: 溫州漢服女孩被打的后續(xù)

- 上一篇: 漢語言文學專業(yè)畢業(yè)還能做什么?漢服造型師呀