摘要:羽絨服、保暖衣、發熱內衣是現代人的保暖三件套,但寬袍大袖的古人究竟是怎么保暖的呢?

大寒已過,天氣將逐漸回暖。雖說最近天氣沒有那么冷了,但大家還是要注意防寒保暖,保證健康,這樣才能時刻沖在工(chi)作(gua)第一線。

羽絨服、保暖衣、發熱內衣是現代人的保暖三件套,但寬袍大袖的古人究竟是怎么保暖的呢?下面就帶大家來看看漢服里的那些保暖“設定”。

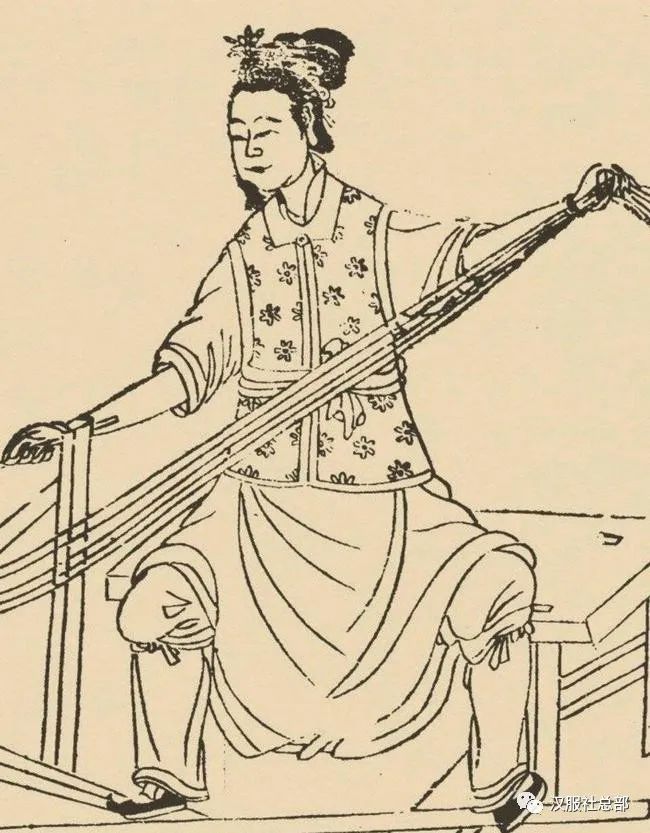

1、襖裙(基礎流行款)

上襖下裙,上衣在裙子之外,襖可分為有內襯的和有夾層的,替代襦成為冬季日常御寒的衣物。唐代,襖大量出現,直到明代流行開來,成為明代女性們的基礎流行款。而漢服中的“襖裙”一般指明制襖裙,基本成為了袍子們的明制校服、入圈必敗套裝。

小tips:琵琶袖不光好看,里面真的能藏好多東西。

左上: (fashion girl必備單品)

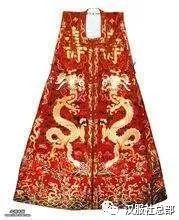

比甲是由元朝忽必烈的皇后設計和制作,后在民間逐漸普及。比甲有單有夾,線條流暢,能展示女性纖細苗條的身材特點,可俏皮,可端莊,所以到明朝中期,成為了青年婦女的時尚必備單品。

明 孔府比甲身著比甲的明代女子明 比甲實物圖

穿搭建議:

比甲可以和襖裙搭配,但對配色有一定要求,比甲一般顏色偏艷麗,襖的顏色要素凈一些。可以參考明代通俗小說中“白紗衫兒,銀紅比甲,挑線裙子”“白絮襖兒,遍地金比甲”“白綾對衿襖兒,沉香色遍地金比甲,綠色綾寬襕裙”的搭配。袍子們也可以根據現有的裝備來進行搭配。

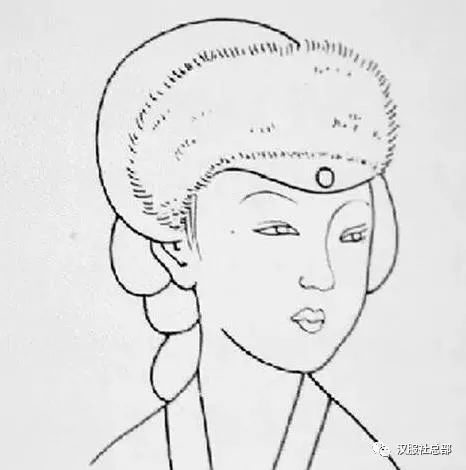

4、昭君套/臥兔(古代版的LV)

用動物皮毛做成的女士帽子,沒有頂。至于為啥叫昭君套,相傳王昭君出塞時戴了一條貂皮的帽套,美艷無比。在明代,昭君套也叫“臥兔兒”,有的是用貂鼠、水獺等珍貴皮毛制成,時尚又保暖。

在明朝晚期流行開來,清朝也保留了這種裝飾,在《金瓶梅》《紅樓夢》等小說以及明清繪畫中都可以見到。不過其裝飾、炫富作用遠超原來的保暖功能,成為很多貴族女性的選擇。

左一:資料圖

右上:胤禎十二美人圖

右下:《紅樓夢》中鳳姐造型

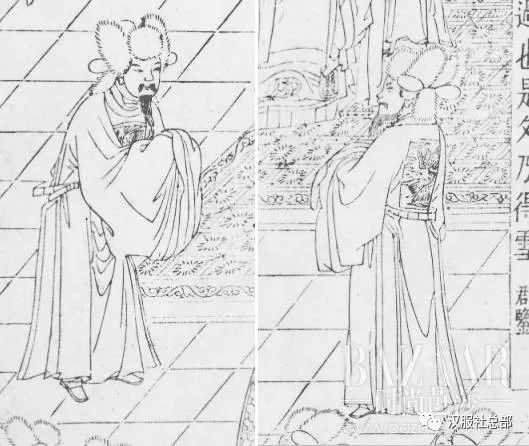

5、暖耳(萌萌噠,卻是官員才能戴)

北方冬天一個毛茸茸、萌萌噠的耳暖,隨處都能買到。但在明代,卻是百官入朝才能戴的,而且得到皇帝的許可。同樣性質的,還有披肩、風領、圍脖等,穿戴都是有規定的。

不同于現代,明代的暖耳僅在耳朵上附加約四寸大小的皮毛套子。

明萬歷《御世仁風》中穿冬裝的官員,頭上戴臥兔、風領以及暖耳。

6、暖爐(古代暖寶寶,取暖外掛)

這個古代的暖寶寶,完美彌補了“炭盆”“地龍”“火炕”等不能移動的缺點,在明清時期特別流行。暖爐分大小,小的捧在手上,叫手爐;大的則放在腳下。一般有銅、陶等不同材質,而且造型、顏色也越來越多,十分精美考究,“福祿壽”“和合二仙”“竹報平安”等紋飾也十分流行。

與暖爐相似的還有湯婆子,和現在的暖水袋原理相同,在圓壺內倒入熱水,再塞入布袋中,一般是冬天睡覺時的取暖神器。

看來老祖宗們的御寒智慧也是滿滿的,不過因為時代特點和物質基礎等原因,一些衣服和保暖設備有嚴格的規定。所幸現在我們有充足的穿衣自由,希望能夠將漢服里的精粹傳承下來,讓古人的智慧不被淹沒。

- 下一篇: 男裝漢服也太颯了,每種形制都要擁有

- 上一篇: 買漢服記得避開這三個坑!