摘要:農歷三月三是上巳節,也是“中國華服日”,說到華服,是不是就聯想到了古裝劇中各種華麗的服裝呢?其實,這些并不能完全代表真正的漢服,漢服文化源遠流長,博大精深。關于漢服的這些知識,你知道嗎?

農歷三月三是上巳節,也是“中國華服日”,說到華服,是不是就聯想到了古裝劇中各種華麗的服裝呢?其實,這些并不能完全代表真正的漢服,漢服文化源遠流長,博大精深。關于漢服的這些知識,你知道嗎?

什么是漢服?

漢服,又稱漢衣冠、漢裝、華服,是以華夏禮儀文化為中心,通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格,明顯區別于其他民族的傳統服裝和配飾體系,承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學。

漢服的起源和發展

漢服“始于黃帝,備于堯舜”,源自黃帝制冕服。定型于周朝,并通過漢朝依據四書五經形成完備的冠服體系。

“黃帝、堯、舜垂衣裳而治天下,益取自乾坤”,是說上衣下裳的形制是取天意而定,是神圣的。漢服還通過華夏法系影響了整個漢文化圈。

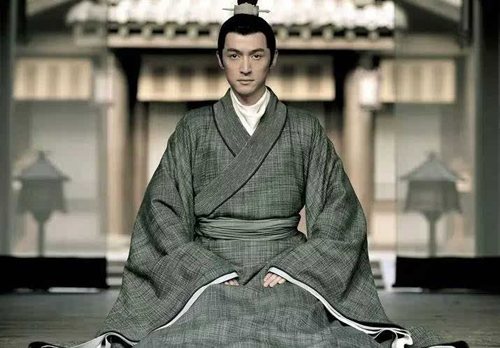

漢服的特點

漢服的主要特點是交領、右衽、束腰,用繩帶系結,也兼用帶鉤等,給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別于其他民族的服飾。所謂“交領”,就是穿起來之后,衣服左右前襟重疊,衣服兩邊相交成領。所謂“右衽”,就是上衣前襟右邊短,左邊長,穿起來后,前襟向右掩。

漢服的款式

”,又名“綽子”,漢服中的一種重要款式。隋唐時已經開始流行。是漢服吸收北方民族服飾樣子特色的一種發展。無袖,類似于今日的背心。既可保持身體的溫度,又不增加袖子的厚度,便于行動。流行于宋、元、明三朝。

漢服的基本禮儀

站立

經立:正身、平視,兩手相合(男士左手壓右手,女士右手壓左手),掩在袖子里,放在丹田和胸口之間,離胸口有一定的距離。

肅立:在經立的基礎上,腰身微微弓曲,低頭示敬。

坐行

正坐(跽坐,雅坐):膝蓋并緊,臀部坐在腳跟上,腳背貼地,雙手放在膝蓋上,目視前方,腰身挺直。

端坐(胡坐):保持腰身端正,兩腿不得叉開,雙手放在膝蓋上。雙手可以握拳,沖前方;也可收攏抱在腹部,臀部坐凳子三分之一的面積。

行禮

頷首:正身經立,頭微低身體微微彎曲約15度致意。只用于長輩答謝晚輩行禮,以及祭祀禮儀中,手中有物品不便行禮的執事司儀等人員回禮之用。

拱手:并步站立,左手四指并攏伸直成掌,拇指屈攏;右手成拳,左掌心掩貼右拳面,左指尖與下頦平齊。右拳眼斜對胸窩,置于胸前屈臂成圓,肘尖略下垂,拳掌與胸相距20--30厘米。用于日常生活中的行禮。

漢服的認識誤區

1、漢服是漢族人的服裝,并非漢朝服裝,唐裝宋服都是漢服,如果現代服裝加上漢服元素,也算漢服,就是漢服改良。

2、漢服的一大特征就是沒有扣子,有扣子的漢服都不是真正的漢服。

3、漢服是右衽交領,左衽是逝者穿的,穿漢服的時候不能夠披頭散發。

- 下一篇: 魏晉風?也許你可以考慮宋制男裝

- 上一篇: 漢服和服韓服的區別