摘要:作為一個(gè)同袍,這句話瞬間觸了我閨蜜的逆鱗,當(dāng)場(chǎng)暴走并以粗口怒罵之。

不知道大家有沒有過這種經(jīng)歷:

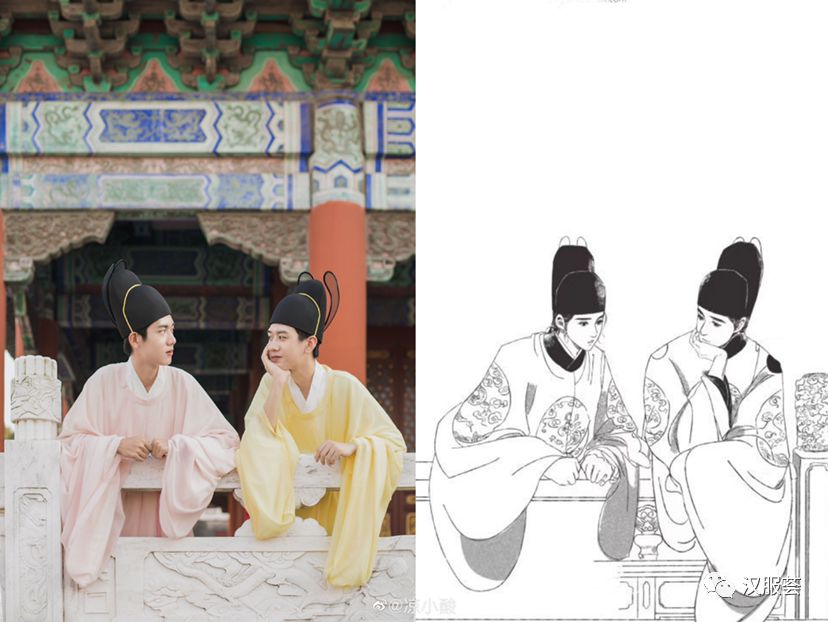

走在大街上的時(shí)候會(huì)突然看到一兩個(gè)仙氣飄飄、輕羅小扇的漢服娘從身邊款款經(jīng)過,然后周圍的人會(huì)投去驚艷或好奇的目光說:

“哇,穿越耶。”

提到這件事,小編就不得不提一下自己的親身經(jīng)歷。

某次小編和閨蜜兩個(gè)人出門去拍漢服寫真,在路上被兩個(gè)男人攔住。對(duì)方開口第一句話就是:

“美女,你們是韓國(guó)人吧?”

作為一個(gè)同袍,這句話瞬間觸了我閨蜜的逆鱗,當(dāng)場(chǎng)暴走并以粗口怒罵之。

但是,漢服作為我泱泱華夏凝結(jié)著祖先智慧的傳統(tǒng)服飾,在部分國(guó)人眼里怎么就變成 ”。

總的來說,人們對(duì)漢服符號(hào)的解讀主要在“漢民族傳統(tǒng)服飾”和“中國(guó)人的民族服飾”之間游移。

02、漢服,復(fù)古還是復(fù)興

閨蜜有一句話我一直印象很深。

她說,對(duì)于漢服,我不是在復(fù)古,而是在復(fù)興。

說這段話的時(shí)候,她穿著漢服,放下手里的動(dòng)漫痛包,開始系運(yùn)動(dòng)鞋的鞋帶,頂著一張素顏看著我十分認(rèn)真。

打開百度,輸入漢服關(guān)鍵字,有一條相關(guān)搜索赫然寫著:

漢服圈層大概分為兩類:

對(duì)形制、正統(tǒng)和文化沒太多執(zhí)念,將穿漢服出行等同于“穿漂亮獨(dú)特的衣服逛街”的漢服愛好者;

以漢服復(fù)興為終極目標(biāo),將漢服作為具象載體,旨在弘揚(yáng)漢族傳統(tǒng)文化的漢文化傳播者,即“同袍”。

對(duì)于杠精眼中“穿漢服不能戴眼鏡穿運(yùn)動(dòng)鞋背雙肩包”這種想法,前者只會(huì)甩一記白眼說:“你管我?”

后者則會(huì)真誠(chéng)而禮貌地告訴你:“這沒什么問題,這是文化的融合。我們宣揚(yáng)的是漢文化,不是一成不變的漢服。”

同袍會(huì)深刻理解漢服是漢族傳統(tǒng)服飾,他們的活動(dòng)形式不僅僅是穿漢服,禮、樂、射、御、書、數(shù)六藝,所有跟漢文化有關(guān)的東西都在他們傳播的范圍之內(nèi)。

漢服的確是一種傳統(tǒng)文化的載體,但穿漢服的人卻是“我們各人住在各人的衣服里”的個(gè)體。

復(fù)興和復(fù)古,有著本質(zhì)上的區(qū)別。

03、漢服,是民族自豪感的表現(xiàn)

在微博上刷到一個(gè)熱門事件:一名21歲的女大學(xué)生身穿漢服,來到地鐵站坐地鐵。

本來在年輕人看來是一件十分正常并且很小的事情,引來了一位大媽無端的開口叫罵。

在我們國(guó)家的周邊,比如韓國(guó)和日本都對(duì)本國(guó)的民族服飾有很好的民族自豪感。

不管是普通還是莊重的場(chǎng)合,都能看到有人身著或樸素或華麗的和服、韓服出現(xiàn),從而慢慢形成一種對(duì)于本國(guó)文化的認(rèn)同。

那為什么中國(guó)人穿著漢服上街,卻要被路人指指點(diǎn)點(diǎn)?

他們?cè)敢夂霌P(yáng)我們自己的民族底蘊(yùn),為什么卻會(huì)換來部分人不屑一顧的鄙夷?

你認(rèn)得和服,認(rèn)得韓服;認(rèn)得哥特,認(rèn)得英倫。卻不認(rèn)得自己老祖宗流傳下來的,屬于我們本民族自己的衣裳。

04、服飾背后的文化屬性

東晉漢人政權(quán)南遷,用的詞就叫“衣冠南渡”,說明衣冠本身就是文化和文明的符號(hào)。

與此同時(shí),服飾還是一個(gè)國(guó)家、社會(huì)和文明的重要表現(xiàn)形式。

鐘敬文先生在其著作《民俗學(xué)概論》指出,“服裝在中國(guó)社會(huì)里不僅僅是生活文化的一部分,它往往同時(shí)還是一種政治符號(hào),蘊(yùn)含著很多象征性和意識(shí)形態(tài)的理念或其背景。”

傳播學(xué)者施拉姆曾深刻而幽默的論述過,衣服也能說話,不管我們穿哪種制服,可以無形中透露我們的性格與意向。

而漢服,在演變?yōu)榉钦Z(yǔ)言符號(hào)的同時(shí),也成為了一種交際手段,在人與人的交流中傳遞著有聲語(yǔ)言無法表達(dá)的信息,這個(gè)信息究其根本,是文化。

這同樣也是如今我們對(duì)漢服復(fù)興念念不忘的根本原因。

05、漢服興未艾 從欣賞美到傳統(tǒng)文化的崛起

人們對(duì)漢服的普遍關(guān)注,主要是從近幾年開始的。

2003年,一位普通的電力工人王樂天穿著漢服走上河南鄭州的街頭,引起一陣轟動(dòng)。

隨后,全國(guó)各地“漢服社”不斷涌現(xiàn),“漢服熱”由此轟轟烈烈地展開,并且一發(fā)不可收拾。

漢元素服飾的復(fù)興,帶來了一輪國(guó)潮熱。

國(guó)貨開始變潮,曾經(jīng)的“土氣廉價(jià)”變成了如今的潮流。國(guó)潮崛起的背后,是中國(guó)文化自信的提升,是中華傳統(tǒng)文化的覺醒。

服飾作為人的第二皮膚,人們通過服裝系統(tǒng)來提升對(duì)民族文化的認(rèn)知以及對(duì)自身身份的認(rèn)同和自信。

越是在經(jīng)濟(jì)全球化的狀態(tài)下,越是需要民族身份的認(rèn)同和辨異。

因此越來越多的人,尤其是年輕人開始對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服飾產(chǎn)生興趣,并且愿意為之買單。

06、漢服成時(shí)尚 網(wǎng)絡(luò)媒介促成新的消費(fèi)需求

近年來,在各類古裝題材影視劇熱播,尤其是在去年熱播劇《知否》中,其服裝更是引發(fā)網(wǎng)絡(luò)熱議。

同時(shí),在《中國(guó)詩(shī)詞大會(huì)》等傳統(tǒng)文化節(jié)目其中身著漢服的熒屏身影也不在少數(shù)。

在常人看來,年輕人身著漢服主要是因?yàn)闈h服的款式有別于普通服飾,可以突出當(dāng)代年輕人的個(gè)性。

而對(duì)于年輕人群體,尤其是漢服圈內(nèi)部來說,漢服不僅是一種證明身份的符號(hào),更是代表了其個(gè)人對(duì)文化審美,高尚情操以及精致生活的一種追求。

07、漢服遇困境 過度開發(fā)使大眾接受遇阻

2015年,主持人周立波在某節(jié)目中調(diào)侃一群身著漢服表演的年輕人,稱“是哪個(gè)洗浴中心的?”。

一言既出即成軒然大波,廣大網(wǎng)友認(rèn)為其不尊重漢服。作詞人方文山也在微博指責(zé)周立波“對(duì)傳統(tǒng)文化知之甚少”。清華大學(xué)教授、學(xué)者肖鷹在接受采訪時(shí)表示,周立波此舉可能是娛樂調(diào)侃、為節(jié)目造勢(shì)。

從2002年開始,漢服開始走近普通百姓,雖然在輿論支持下越來越得到認(rèn)同和肯定。但在這一過程中,依然存在著一些不和諧音符。

然而漢服作為一種獨(dú)特的文化形式,不能因其商業(yè)化而將“漢服熱”全盤否定。

反之,我們應(yīng)該從引導(dǎo)的立場(chǎng)出發(fā),客觀審慎地張揚(yáng)漢服作為民族文化符號(hào)的價(jià)值。在避免空洞化和表面化的同時(shí),真正起到傳承民族傳統(tǒng)文化內(nèi)涵的要義。

在去年中央電視臺(tái)播出的《國(guó)家寶藏2》第六期中,佟麗婭身著漢服,展現(xiàn)唯美絹衣彩繪木俑的歷史故事,引出傳統(tǒng)漢服的文化魅力。

節(jié)目播出后,同樣引發(fā)了觀眾的討論。

無論是追求美觀的“愛好者”,還是尊崇傳統(tǒng)的“傳播者”,我們對(duì)漢服的熱愛都出自于對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化的一種敬畏和尊重。

愛好者在傳統(tǒng)服飾的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新,傳播者在時(shí)尚狂流中堅(jiān)守傳統(tǒng),這都是我們?yōu)榱死^承傳統(tǒng)文化所做出的努力。在漢服正流行的當(dāng)下,正如這一期節(jié)目所總結(jié)那樣——

全世界的服裝流行趨勢(shì),在強(qiáng)勢(shì)的西方審美當(dāng)中迷失了。

但對(duì)民族的文化底蘊(yùn)和審美,必然綻放在未來。

總結(jié)為六個(gè)字,就是

——知來處,明去處。

對(duì)于某種文化,

當(dāng)我們還不能理解它的時(shí)候,

至少不要因?yàn)槟撤N不恰當(dāng)?shù)男袨?/strong>

給文化本身扣上一頂蔑視的帽子。