摘要:漢服是什么?如何認識漢服?來看看中央電視臺怎么說

漢服作為中華傳統(tǒng)文化當中的一種代表性文化符號,值得被正視,了解,和弘揚!

——中國中央電視臺

身在澳洲的聽月小筑同袍,堅持多年穿漢服,研究漢服,并且立志復(fù)興這種美的文化。于是,在澳大利亞悉尼,掀起了一場華人穿漢服的熱潮,還與當?shù)匾黄鸢l(fā)起“尋找漢服大使”的活動,此舉連中國的央視都被震動,飛抵澳洲做專門的采訪,一探究竟。

將穿漢服進行到底!尋找遺失的傳統(tǒng),中國姑娘在悉尼的漢服故事

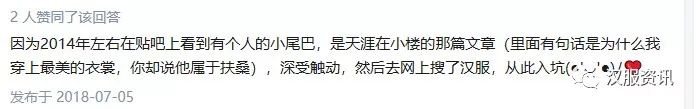

其實啊,漢服早在2003年就已經(jīng)開始復(fù)興了。一群懷揣中華優(yōu)秀文化和漢族民族精神的年輕人,不甘于優(yōu)秀的中華文化永遠蒙塵歷史,不甘于民族精神搖擺渙散,從自己做起,修身立德,相互激勵,終于促成了漢服復(fù)興運動的潮流。

【新年特獻,發(fā)人深省!】漢服不是一個終點,而是一個起始

前輩們的所作的努力,后來者不間斷地發(fā)揚繼承,代代相傳。如今,漢服在中國已經(jīng)不再是一個陌生的詞匯,各大媒體正向報道俯拾即是,老百姓對漢服的認知,也越來越成熟,尤其是,作為中央級的媒體和單位,如央視、人民日報、共青團中央等,也紛紛為漢服知識的普及發(fā)聲助力。

重磅消息!!人民日報跟漢服杠上了!!信息量巨大!!

在這個過程中,漢服也隨著華人在海外的努力,而傳遍五湖四海,七大洲如今皆有漢服同袍的足跡了。

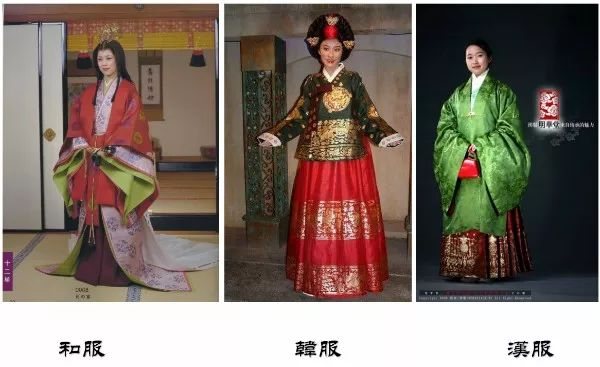

那么,接下來,本文就此再普及一下世界上最美的衣裳,漢服。

後記:

漢服復(fù)興已經(jīng)進入地十四個年頭,隨著漢服同袍數(shù)量的劇增,漢服運動中的各種思想也陸續(xù)呈現(xiàn)。有人從純衣冠審美角度開發(fā)研究,有人非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的角度復(fù)原再造,有人從民族文化、民族精神層面把漢服賦予更豐富的人文價值。不管怎樣,漢服作為一種文化符號,作為華夏文明曾經(jīng)的象征和代表,其驟然消逝令人遺憾,其復(fù)興歸來又令人欣喜。

欣喜之餘,也希望大家靜下心來去思考漢服背後承載的豐富的人文歷史文化,形而上者謂之道,形而下者謂之器,作為有文化、有理想等同袍,道器合一,不失體用,漢服的生命或許才更長久。

執(zhí)之大象,天下往

漢服的製作設(shè)計,每一個細節(jié)皆有文化蘊含其中,黃帝垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤。整個漢服的形制就是中國哲學最直觀的體現(xiàn)。上衣下裳,天玄地黃,交領(lǐng)右衽,道法陰陽,漢服之道,就在這身象法天地乾坤的形制之中。漢服與禮樂相得益彰,堪稱中國文化之大象。穿漢服,行禮義,你就抓住了中國文化之大象了。下面我們先拋開漢服,說一下這中國文化裡的“象”。

何謂象?簡單說,就是形象,你所能看到的東西皆為象。《周易·系辭》曰:“見乃謂之象,形乃謂之器。”《易》曰:“聖人有以見天下之賾,而擬諸其形容,像其物宜,是故謂之象”。從這句話可以看出,象就是對萬事萬物的抽象化描述。狹義之象又與所見之形象有所區(qū)別,從形中抽出,經(jīng)過一系列取象比類思維配之於獨特的意義,非形之可感可觀,可置可動,非廣義之象見,而可知可言。而最大的象即為天象。《老子》:“大象無形。”存道於象,故曰:“執(zhí)大象天下往。”大象,猶大道也。

取象比類得漢服之情

古人法天則地,取道法乎自然,觀山水日月、幽明寒暑,取象比類而得出陰陽之理。《黃帝內(nèi)經(jīng)》就說,“陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之父母,生殺之本始,神明之府也”。古人參陰陽之理,天地之大德,來塑造華夏民族君子之性格。《周易》有言:“天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物。”太極為一,生天地兩儀,兩儀之間,有四象四時四方。比類取象同時又發(fā)展了五行學說。折中四象四方,守仁以成五,東南西北守中土,夷蠻戎狄藩中華。

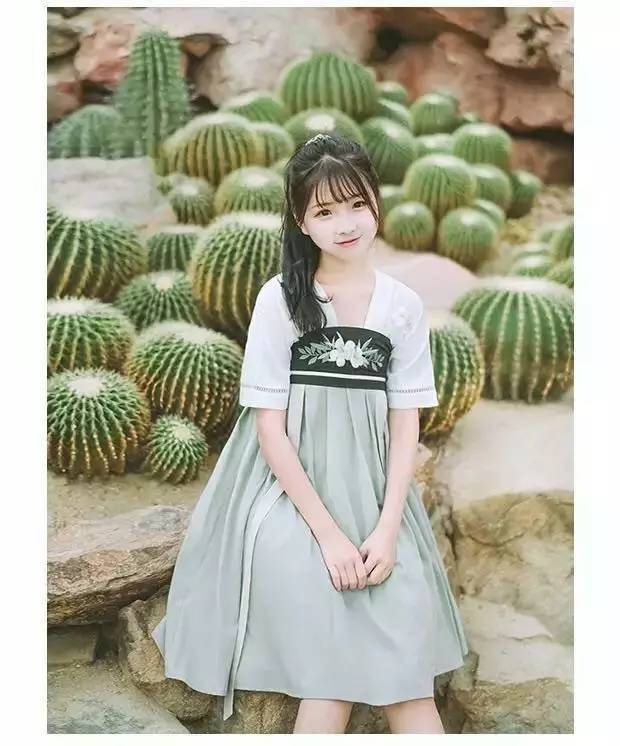

一見傾心系列

《禮記· ,有圓領(lǐng)有道袍,有襦裙有襖裙,有冠冕有襆巾,有皮弁翹履,有鳳冠霞帔,有霓裳羽衣。少女起舞,衣袂飄飄,灑脫靈動,若風若凰,落雁驚鴻。美妙的漢舞,是來自對自然之美的詮釋。

從中看出,華夏民族非常珍重先王留下的衣冠文物,正是這些文明要素的形成標誌著華夏民族的出現(xiàn),一個個脫離了矇昧野蠻的民族誕生。

古人云,非先王之法服不敢服。為何?先聖先師的禮樂文明是一個民族最根本的標誌。禮樂與漢服合二為一,從內(nèi)到外把一個民族鍛造為世界上的文明之邦。不去繼承先王法服,不去弘揚先聖先師之道,而濟濟于他人之俗,學得再好,也是無根之木,怎能見華葉遞榮。

禮失求諸野,器絕征乎象

讓這些生動的民族文化回到我們的生活中,作為創(chuàng)造了無數(shù)個奇蹟和輝煌的華夏民族,應(yīng)該有這個信心。禮失求諸野,器絕征乎象。恢復(fù)華夏氣象,不是皓首窮經(jīng),空談心性,而是博學于文,約之以禮。不是抱殘守缺,墨守成規(guī),而是勤求古訓,明德維新。不是孔夫子所懲戒的“生於今之世而反古之道”的復(fù)古者,而是老子所倡導(dǎo)的“執(zhí)古之道以御今之有”的復(fù)興者。子曰:“君子服其服,則文以君子之容;有其容,則文以君子之辭;遂其辭,則實以君子之德。是故君子恥服其服而無其容,恥有其容而無其辭,恥有其辭而無其德,恥有其德而無其行。”士不可以不弘毅,任容而道遠,只要我們打起精神,四海一心,便可成己成人,化民易俗。

《易經(jīng)》:“子曰‘書不盡言,言不盡意’。然則聖人之意,其不可見乎?子曰‘聖人立象以盡意,設(shè)卦以盡情偽,系辭焉以盡其言。變而通之以盡利,鼓之舞之以盡神’。八卦成列,像在其中矣。”群經(jīng)之首的《易經(jīng)》給出了點撥,“聖人之意”就在華夏之象裡邊。在禮樂,在衣冠,在文字,在宗廟法度,在天地人倫。聖人之意,當存於每一個志在復(fù)興華夏的炎黃子孫心裡,修之於內(nèi),達之於外。《老子》云:“執(zhí)大象天下往。往而不害,安平泰。”每一個華夏復(fù)興者,都應(yīng)執(zhí)華夏之“大象”,保合諸夏,協(xié)和萬邦,使天下慕而往之。

華夏復(fù)興,衣冠先行,始於衣冠,達于博遠。如今的漢服運動,積十四年之彩,明夷翻轉(zhuǎn),名庭吐光,已然成為夜空中之繁星,必將化作日月之光芒,照臨華夏民族之所在。

漢服,歸來!

- 下一篇: 對中國古代服飾的研究,張園林迷上了漢服

- 上一篇: 一個漢族人不可不看的故事