摘要:溱洧河畔鐘鼓交,踏青游人樂陶陶。

溱洧河畔鐘鼓交,踏青游人樂陶陶。紅男綠女佩香草,兩情相悅贈芍藥。 《詩經(jīng)·鄭風》有一首民歌《溱洧》,其中說:一對青年男女,要到溱洧二河邊上去看集會,他們相互逗笑,并贈送芍藥。高亨《詩經(jīng)今注》說:『鄭國風俗,每逢春季的一個節(jié)日(舊說是夏歷三月初三的上巳節(jié)),這首詩正是敘寫這個集會。』實際上,鄭國的上巳節(jié)是我們已知的最早的情人節(jié)。后來才移到七月七日。

六白六黑十二棋,雙方相爭博一局。只緣獲籌心歡悅,廢寢忘食仍嗜迷。 六博在漢代流行。出土漢俑即有二人對坐六博者。鮑宏《博經(jīng)》:『用十二棋,六棋白,六棋黑,所擲頭,謂之瓊。』每人六棋,局分十二道,中間橫一空間為水,放魚兩枚。博時先擲采,后行棋。棋到水處則食魚,食一魚得二籌。更多具體玩法,已失傳。

壯夫弄劍不弄丸,上下青光懾人寒。長袖應隨笙鼓樂,跳踏圓杯舞君前。 四川出土漢畫像磚中百戲部分有『跳丸』或稱『弄丸』者,一男子赤上身,雙手上舉,空中有五個圓球,加其手中一球當為六球。漢代壁畫百戲中亦有一人在弄六丸、梳髻著衣,似為婦女。沂南漢墓石刻百戲中一赤上身男子,所弄為四把短劍。:我國的雜技在兩千多年前便有了相當高超的水平。

修禊文會聚溪頭,羽觴載酒曲水流。酣飲賦詩聯(lián)佳句,留得美名在士儔。 《論語》:『暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。』證明周代已有到水邊洗滌污濁、消災去病之俗。所謂修禊,即指臨水洗濯以除不祥。到晉代,變?yōu)榕R水流杯的文人聚會。《荊楚歲時記》:『東晉時,王羲之曾于上巳在會稽山陰蘭亭舉行修禊之會,并作有《蘭亭敘》。』

九月采菊釀酒香,來年開壇又重陽。暢飲何必陶隱士,難得佳節(jié)入醉鄉(xiāng)。 農(nóng)歷九月九日,二九相重,稱為『重九』。古人認為九是陽數(shù),所以又稱『重陽』。漢代已有重九日佩茱萸、食蓬餌、飲菊花酒的風俗。飲菊花酒的時代,一般認為是從晉代陶淵明賞菊飲酒而來的。

斗雞芥翼爭英雄,雙距利刃逞威風。羽毛飛揚分勝負,終在紈绔歡樂中。 斗雞在戰(zhàn)國時期已很盛行。《國策·齊策》:『臨淄甚富而實,其民無不吹竽、鼓瑟、擊筑、彈琴、斗雞、走犬。』《史記·袁盎晁錯列傳》:『盎免病居家……相隨行斗雞走狗。』寒食斗雞在魏晉時尤盛。

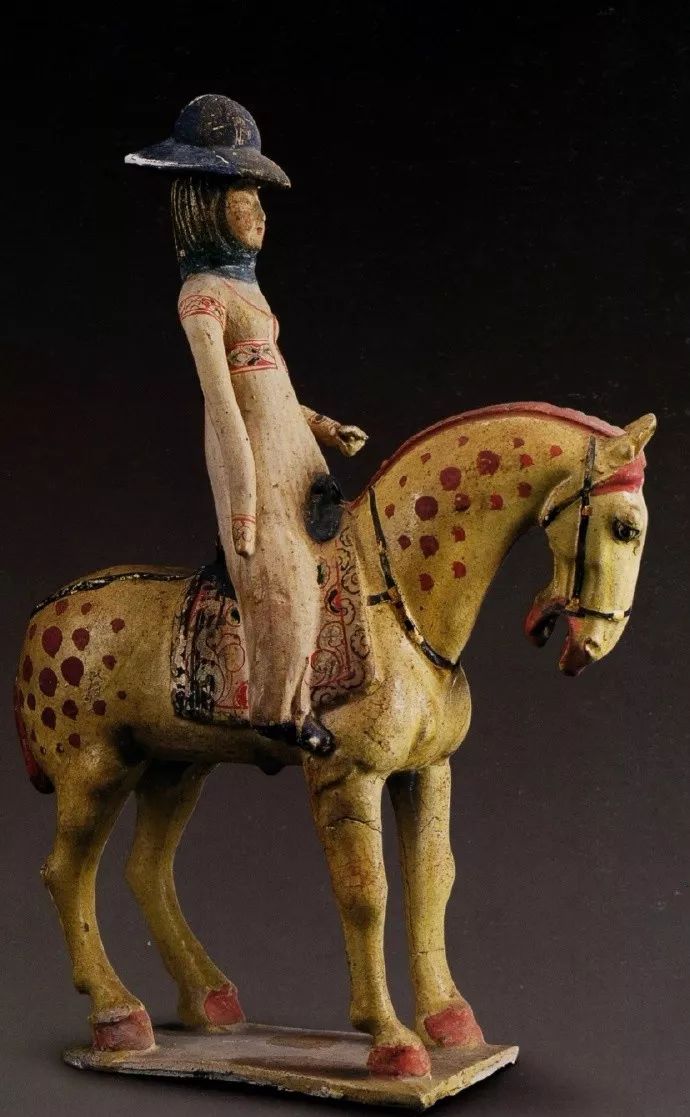

北國三月沐春風,香車紛然樂踏青。游人誰顧楊柳綠,競看佳麗映桃紅。 踏青之俗早在漢代之前已經(jīng)盛行,《晉書》載:每年三月初一至初三,人們出外踏青。到了唐代更為盛行。如杜甫有『江邊踏青罷,回首見旌旗。』孟浩然有『歲歲春草生,踏青二三月。』詩句,可見當時踏青之風。宋代在清明時踏青,吳惟信的《蘇堤清明即事》:『梨花風起正清明,游子尋春半出城。日暮笙歌收拾去,萬株楊柳屬流鶯。』

傳說 宋武帝時,壽陽公主在人日臥含章殿,檐下梅花飄落在公主額上,形成一種裝飾;宮女效之,以紅點額為『梅花妝』。此俗傳至唐宋 ,婦女多在臉上畫各式圖案;有『斜紅、面靨』等名目;涂唇有『萬金紅、大紅、內(nèi)家圓』等名目。其實 ,婦女在臉上點畫裝飾,早在春秋戰(zhàn)國時已經(jīng)興起了;長沙出土楚國女俑的臉上就有圓點的圖案可證。到唐代發(fā)展為往臉上貼金箔花鈿,成為一種化妝時尚。

火樹銀花不夜天,游人元宵多留連。燈山星橋笙歌滿,金吾放禁任狂歡。 正月十五日是一年中第一個月圓之夜,故稱『元(月)宵(夜)』。道家以正月十五日為上元節(jié)。早在漢代已有慶賀元宵之俗,至唐規(guī)模更為盛大。蘇味道的《正月十五日夜》詩:『火樹銀花合,星橋鐵鎖開。暗塵隨馬去,明月逐人來。游伎皆濃李,行歌盡落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。』成為元宵詩經(jīng)典之作。

年年晦日送窮神,柳車草船載出門。瀝酒再拜早離去;老窮方走新窮臨。 送窮之俗,自漢已有之。西漢揚雄有《逐貧賦》。據(jù)《金谷園記》云:『高陽氏子瘦約,好衣敝衣食糜。人作新衣與之,即裂破以火燒穿著之。宮中號曰窮子。正月晦日巷死。今人作糜,棄破衣,是日祀于巷,曰送窮鬼。』傳說窮神穿破衣,吃稀飯;在正月最后一天死去。人們在這天熬粥、扔破衣、結(jié)柳為車、縛草為船,在巷口焚之。

御賜冷食滿宮樓,魚龍彩旗四面稠。千官盡醉猶教坐;歸來月上金殿頭。 唐張籍《寒食內(nèi)宴》:『朝光瑞氣滿宮樓,彩纛魚龍四面稠。廊下御廚分冷食,殿前香騎逐飛球。千官盡醉猶教坐,百戲皆呈未放休。共喜拜恩侵夜出,金吾不敢問來由。』所謂冷食,即已做成的熟食。據(jù)史料載,如干粥、醴酪、冬凌粥、子推餅、馓子等。因在寒食節(jié)用,又稱寒具。唐宮內(nèi)的寒食內(nèi)宴,可謂最早的冷餐大會。

寒食祭掃冢一堆,風吹曠野紙錢飛。黃泉不知生人淚 ;暮雨蕭蕭惆悵歸。 《荊楚歲時記》載:『去冬節(jié)一百五日,即有疾風甚雨,謂之寒食。禁火三日,造餳大麥粥。』按:傳說介子推于三月五日為火所焚,國人哀之,每歲春暮,為不舉火,謂之禁煙。唐王建《寒食行》:『寒食家家出古城,老人看屋少年行,丘垅年年無舊道,車徒散行入衰草,在唐代寒食掃墓,后來與清明祭掃合為一事

垂楊金堤翠幕連,健兒走馬射堂前。國家尚武多才俊,方顯干城諸英賢。 孟浩然詩《上巳洛中寄王九迥》:『斗雞寒食下,走馬射堂前。』

佛光普照遍長安,吃齋誦經(jīng)建寺庵。居士男女多布施;為求來生結(jié)善緣。 相傳夏歷四月初八日為釋迦牟尼生日,佛寺常于此日誦經(jīng),以各香浸水灌洗釋迦之太子誕生像;紀念佛之誕生,稱為浴佛節(jié)。唐代佛教信仰極盛,長安善男信女多于此日施舍。此風迄宋明依然。《東京夢華錄》:『四月八日佛生日,十大禪院各有浴佛齋會,煎香藥糖水相遺,名曰浴佛水。』

七夕織女賜新妝,挑來蛛絲盒中藏。 結(jié)成玲瓏網(wǎng);試比阿誰稱巧娘 《荊楚歲時記》:『七月七日,為牽牛織女聚會之夜。是夕,人家婦女結(jié)采縷,穿七孔針,或陳幾筵酒脯瓜果于庭中以乞巧。有喜子網(wǎng)于瓜上。則以為符應。』喜子即指一種小蜘蛛。唐劉言史《七夕歌》:『碧空露重新盤濕,花上乞得蜘蛛絲。』杜甫在《牽牛織女》詩中也寫過這種風俗。

妝樓鸞鏡拜月明,再乞嫦娥駐美容。蛾眉新月今相似,如水流年嘆無情。 唐代婦女拜新月,多是祈求青春常駐。常浩《贈盧夫人》:『佳人惜顏色,恐逐芳菲歇。日暮出畫堂,下階拜新月。』中唐大歷才子吉中孚之夫人張氏有《拜新月》之詩:『拜新月,拜月汝樓上;鸞鏡始安臺,蛾眉已相向。東家阿母亦拜月,一拜一悲聲斷絕。

樂游原上游人多,重九登高樂如何。留戀夕陽無限好;寸陰難買莫蹉跎。 據(jù)《續(xù)齊諧記》載,東漢桓景跟費長房學道術(shù)。一日,費告知桓:九月九日有大災,可速回家,讓全家插茱萸,登高飲菊花酒,即能免災。從此形成一種風俗。

西域歌舞名胡旋,傳入宮掖靡長安。吹奏何必瓊林宴,市間到處聞管弦。 隋唐時期,西域文化包括宗教(如景教、祆教)、服飾 (如胡服翻領(lǐng)窄袖)、飲食 (如胡餅、燒餅)、繪畫、歌舞、音樂及樂器等一起傳入長安。音樂主要有龜茲樂、天竺樂、疏勒樂、安國樂等。樂器舞蹈也隨之而流行

驅(qū)儺吹笛又擊鼓,瘦鬼涂面赤雙足。桃弧射矢茅鞭打,鼠竄引得眾歡呼。 『驅(qū)儺』是古代驅(qū)除疫鬼的儀式,多在臘月舉行。唐王建《宮詞》:『金吾除夜進儺名,畫褲朱衣四隊行。院院燒燈如白晝,沉香火底坐吹笙。』描寫了儀式的場面;孟郊的《弦歌行》:『驅(qū)儺擊鼓吹長笛,瘦鬼染面惟齒白。』

夫君遠宦盼回程,跪拜灶前點香燈。懷中抱鏡藏門候,聞人初言細品評。 《月令萃編》載:『元旦之夕,灑掃,置香燈于灶門,注水滿鐺,置勺于水,虔禮拜祝。撥勺使旋,隨柄所指之方,抱鏡出門,密聽人言,第一句便是卜者之兆。』又《瑯環(huán)記》載:『先覓一古鏡,錦囊盛之,獨向神灶,勿令人見,雙手捧鏡,誦咒七遍,出聽人言,以定吉兇。

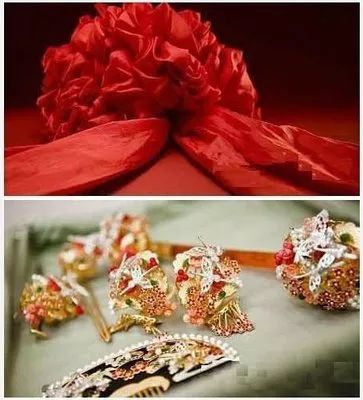

并蒂蓮花兩相偎,紅氈展地迎親回。新婦不拜新郎拜,感謝天公為良媒。 唐代結(jié)婚有男拜女不拜之風俗。最明顯的形象證明,即在敦煌莫高窟第十二窟 (又有記為四七三窟者) 晚唐的《婚禮圖》,『禮堂』用步幛遮之,新娘立右,新郎跪左;新郎旁一人司儀。據(jù)《寄園寄所寄》引《渤海國記》云:『古者男女皆跪,男跪尚左手,女跪尚右手,以此為例。

跋山涉水輕別離,天涯芳草亦萋迷。只因登程常折柳,橋畔岸邊皆禿枝。 古人離別時,有折柳枝相贈之風俗。隋末無名氏《別詩》:『楊柳青青著地垂,楊花漫漫攪天飛。柳條折盡花飛盡;借問行人歸不歸 』此為較早之思行人而折柳之詩。唐王之渙《送別》云:『楊柳東風樹,青青夾御河。近來攀折苦;應為離別多。』

國殷民富夸盛唐,豪門出行步障長。可憐明皇幸蜀路,難遮風雨任凄涼。 晉代即有步障,貴族富家出門要用步障遮住路的兩側(cè),尤其內(nèi)眷不欲路人看見。《晉書》:『王愷作紫絲布步障四十里 ;石祟作錦步障五十里以敵之。』唐代貴家婦女出門,仍用步障;在敦煌莫高窟唐代多處壁畫中有

- 下一篇: 看了古人社交禮儀,號稱禮儀之邦的我們是不是要傳承些什

- 上一篇: 你知道自己姓氏里藏著最豪氣的詩詞嗎?