摘要:唐巾之名,最早出現元代,宋代更多稱之為唐巾幘。明清時期的筆記、小說也常見記載,當時之盛行可見一斑。

唐巾之名,最早出現元代,宋代更多稱之為唐巾幘。明清時期的筆記、小說也常見記載,當時之盛行可見一斑。

《大宋宣和遺事》記載:’徽宗聞言,大喜...頭戴唐巾,僄下穿一雙烏靴’。

縱觀有關于唐巾的敘述,可知唐巾的款樣及材質非常豐富,有軟翅唐巾、黑紗唐巾、青布唐巾和青絹唐巾等,常搭配道袍穿戴,也有搭配圓領、襕衫及道服等服飾的記載。

《元史》志第二十七 祭祀五:“執事官各公服如其品,陪位諸儒襕帶唐巾行禮”。

《警世通言》第四十卷 旌陽宮鐵樹鎮妖(一):“戴唐巾,披道服,飄飄揚揚;搖羽扇,背葫蘆,瀟瀟灑灑。”

《再生緣》第十回孟麗君花燭潛逃:”時樣羅袍長寶帶,風流玉結軟唐巾...軟翅唐巾銜美玉,素羅袍服佩詩囊。”

《三才圖會》稱“唐巾也今率為士人服矣”,《徐襄陽西園雜記》載“嘉靖初年,士夫間有戴巾者。今雖庶民,亦戴巾矣。有唐巾...”。可知唐巾最初僅為士人穿戴,后流行至庶人。

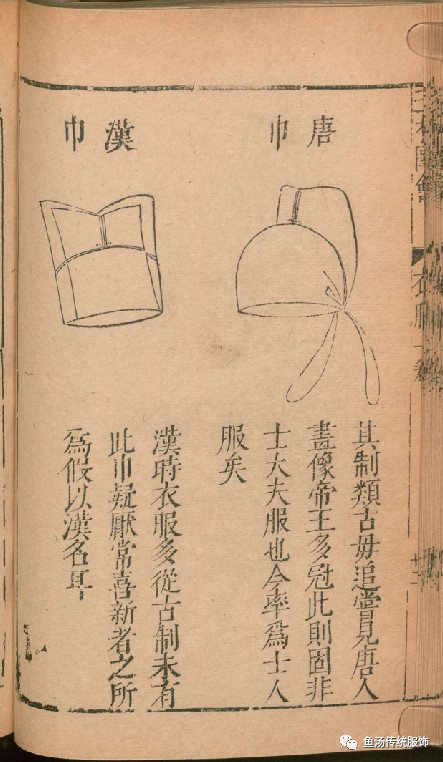

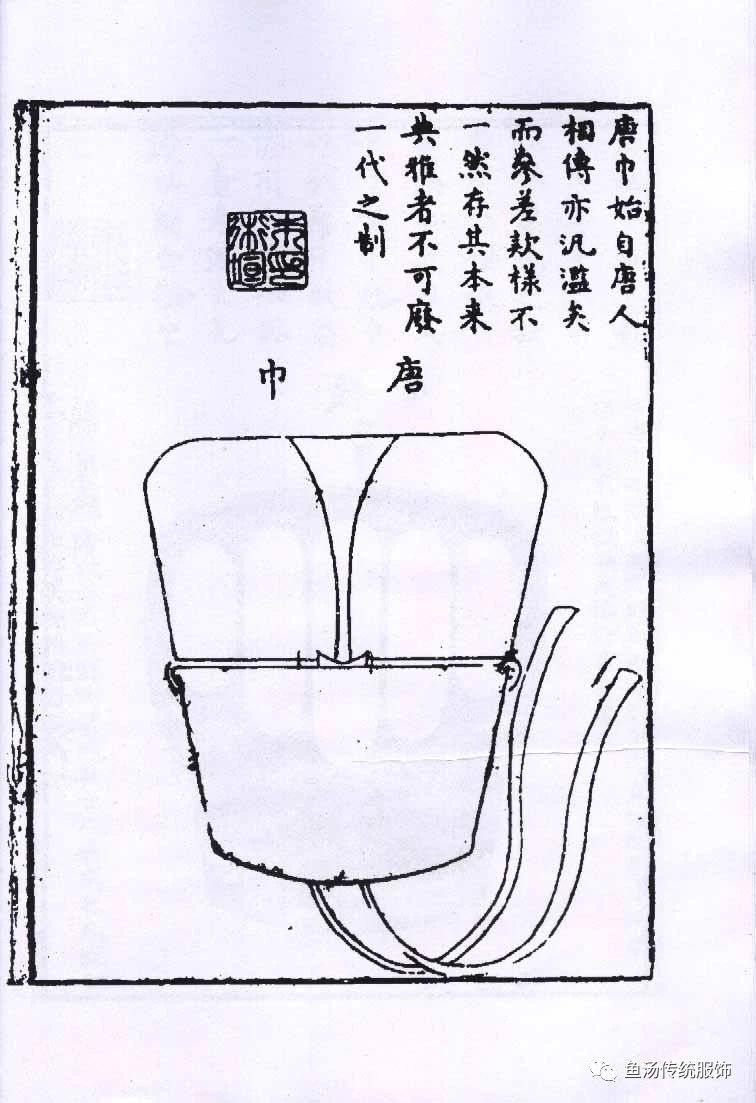

唐巾的樣式多樣,有硬質有軟質,有輕薄的紗絹或厚實的絨緞,帽身高矮與成型細節也隨時代流變,但外觀造型是均與烏紗帽相似。巾身分為前后兩個部分,后身高于前身。后身前端有兩道長線向下,或寬或窄,有時也有弧線狀態。前身中部常見綴有一條窄帶,窄帶繞帽身前后交接處合于后身底下,而后窄帶逐漸變寬成型為梯形或刀刃形狀的帽翅。明代《三才圖會》與《汝水巾譜》均有記載與簡易圖樣繪制,此外大量明代人物畫像及雕刻也多有出現。

大量的畫像中可見,明代唐巾的發展趨勢就是帽翅變得越來越長,帽筒也相對越來越高。明代《云麓漫鈔》中記載唐巾:國初時,腳不甚長,巾子勢頗向前,今兩腳加長,而巾勢反仰向后矣。

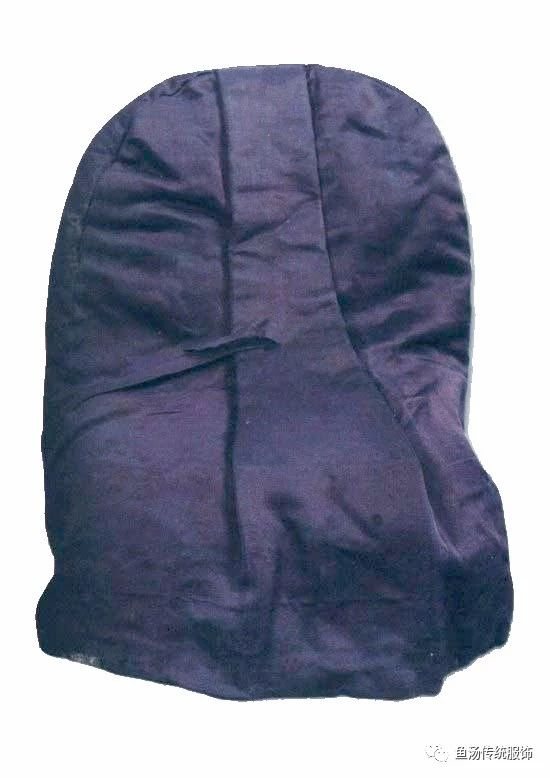

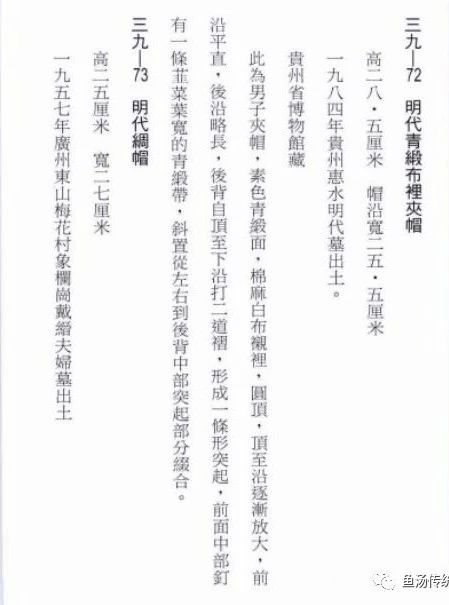

結合多張圖像及文字資料對比,我們認為貴州惠水(因同墓葬出現了一件萬歷時代風格的小袖道袍,姑且斷為至少萬歷以后)的明墓出土標記為“青緞布里夾帽”的文物,應當是典型明晚期軟質唐巾中的一種。因此本次研究與推測性復原的軟質唐巾結構選擇以這件文物作為參考。

根據我們的研究發現,在對該文物的說明報告中,作者誤把前身和后身混淆了,了解到這一點之后,這段文字說明可以說具有了重要的參考價值。

文中對唐巾結構的描寫為:“圓頂,頂至沿逐漸放大,前沿(應改為后沿)平直,后沿(應改為前沿)略長,后背(應改為前身)自頂至下沿打二道褶(省道),形成一條形突起,前面(應改為后面)中部釘有一條韭菜葉寬的青緞帶(可視為袢的作用),斜置從左右到后背(應改為前身)中部突起部分綴合。

汝水巾譜中的唐巾與文物在造型比例和細節上不同,但總體結構上相類似,因此也作為輔助參考的重要資料。

在嘗試了多次版型及細節修改之后,我們終于理清了唐巾的結構,也與文物的描述信息以及汝水巾譜上的信息相對應。圓頂,頂至沿逐漸放大,后沿平直,前沿略長,前身自頂至下沿打二道褶(省道),形成一條形突起。

后面中部釘有一條袢,供帽翅穿過,可以調節松緊,與文物及汝水巾譜上描繪的一致。帽翅的帶斜置從左右到前身中部突起部分綴合。

這幅容像與我們制作的黑紗軟質唐巾在比例結構上較為相似,士人身著道袍,頭戴唐巾,風流倜儻,是晚明流行的搭配。甚至于在晚明庶民百姓也常有穿戴。明末清初《醒世姻緣傳》記載:“只見一個戴烏紗唐巾,穿翠藍縐紗道袍,朱鞋綾襪,一個極美的少年。”與此畫像搭配相似。

本次嘗試作為首次推測性復原明制唐巾的結構實驗,有不足之處敬請各位師友指正。

- 下一篇: 【茶道】最全的茶之禮都在這了

- 上一篇: 中國成語中的漢服文化