摘要:古時曾有人,一個包袱、一把油紙傘,細軟纏系在身,獨自浪跡天涯。在當今這個滿是手提包、購物袋、行李箱的世界里,已經鮮少會有人再使用百納包袱來包裹物品,曾經這美好的包袱布更是難以尋覓。

古時曾有人,一個包袱、一把油紙傘,細軟纏系在身,獨自浪跡天涯。在當今這個滿是手提包、購物袋、行李箱的世界里,已經鮮少會有人再使用百納包袱來包裹物品,曾經這美好的包袱布更是難以尋覓。

第一次看到“百衲織物”這個詞的時候,對其中的“衲”字不太明白,想著難不成和“納鞋底”的“納”是同一個意思么?

原來還真是差不多意思,“百衲織物”顧名思義,“百”為量詞,比喻很多,“衲”意為補綴。百衲是指把零碎的材料按照一定的規律或構圖集合而成一套完整的東西,是一種實用兼具欣賞性的工藝。

對于這種工藝有很多種說法,例如: 百家衣、百結衣、百衲布、百衲被……一般都是指: 我國早期農業社會,物資缺乏,人們將做衣服剩下的零星的邊角料縫綴起來,形成“百衲”織物,是民間普普通通的生活用品。

此舉不僅將廢物利用起來,而且增加了織物的厚度與牢度,成為一種新的審美形式。這種織物形式與歐美地區被稱為“拼布”手工藝極為相似。所謂“拼布”,也叫“拼綴物”,

從定義來看,“百衲”更側重于“百”,強調多種元素相結合。“拼布”,則更側重于“拼”,即拼的動作和手段。在我國的有些地區“百衲布”被人們成為“拼布”,很多學者也將百衲織物形式定義為拼布形式,證明“拼布”這種叫法具有廣泛性,而“百衲”卻具有很強的東方和民族色彩。

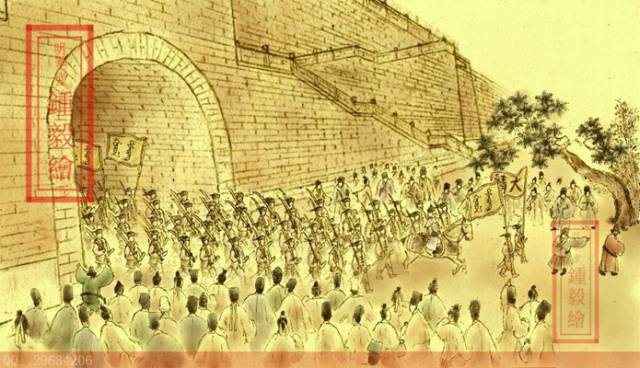

百衲織物在我國傳統服飾中呈現出多樣的形式,隨著時代變遷,其應用不同,表現出主次不同的特征。下面研習君帶大家以百衲織物在傳統服飾中傳承的時間為順序,列舉下不同形式的百衲服飾,進行比較分析。

佛教的僧衣

公元前5 世紀左右,佛教由古印度迦毗羅衛國的王子悉達多喬達摩創立。釋迦牟尼自成道之日起,傳道四十五年。佛教團體由小到大,至今影響廣泛,在佛教的發展過程中,排除其他因素作用外,也受益于他獨特的服飾觀念和僧衣制度。

“出家人當著衲衣”的觀念是釋迦牟尼服飾觀念的重要內容。《大智度論》云: “佛意欲令弟子隨順道行。舍世樂故。贊十二頭陀。如初度五比丘。白佛當著何等衣。佛言應著衲衣。”所謂“衲衣”,就是用從垃圾中撿來的破舊布片和人們丟棄不要的破舊衣服加以拆洗縫補改制成的衣服,所以,衲衣又稱為“糞掃衣”。

僧衣又名袈裟,是梵文Kasa-ya 的音譯。

袈裟為梵語,本名“迦沙曳”,簡稱“迦沙”。又有離塵服、無詬衣、福田衣、法衣、覆膊、掩衣、緇衣等眾多稱謂。原意是“不正色,壞色”,也表示“壞色”和“點凈”的服色概念。

所謂壞色,就是污穢晦暗,不純正的顏色。點凈是指在衣服上,尤其是在新制的衣服上,點上一塊別的顏色,點上的也不能是上色或純色,用意在于破壞衣色的整齊,從而防止僧、尼對衣服產生貪著心理。

釋迦牟尼在僧人服飾款式的設計上,也體現了勸導善行,“種福田”以利功德的思想。

《摩訶僧低律》記載,釋迦牟尼看到一塊塊方方正正的水田,說衣服的樣子其形如田,僧人披著就像水田成長禾苗一樣,能使僧侶智慧增長,也有利于信徒供養種福。于是就出現了后世的“福田衣”。這種服飾制度也隨佛教的傳播流入中國,清朝錢大昕《十駕齋養新錄·水田衣》云:“釋子以袈裟為水田衣。”

水田衣

水田衣,是用各種零碎面料拼合縫制而成的一種服裝,因各小塊兒織料及色澤相互交錯似水田而得名 。

水田衣始于唐代,流行于明清,為婦女所穿用。唐代王維詩云: “裁衣學水田”; 唐代彥謙詩云: “得地又生金象界,結根仍對水田衣。”

《紅樓夢》第一百零九回: “只見妙玉頭帶妙常冠,身上穿一件月白素綢襖,外罩一件水田青緞鑲邊長背心,拴著秋香色的絲絳,腰下系一條淡墨畫的白綾裙,手執塵尾念珠,跟著已一個侍兒,飄飄拽拽的走來。”

水田衣最初的制作比較注意勻稱,各種錦緞料都事先裁成長方形,然后再有規律地編排縫制成衣。到了后來就不再那樣拘泥,織錦料子大小不一,參差不齊,形狀也各不相同。很多富貴人家的女眷為了得到一件別致的水田衣,不惜裁破一匹完整的錦緞,為的只是獲得心儀的一小塊衣料。真真是奢侈的小調性,不過研習君喜歡!

百家衣

《中國民間藝術大辭典》對百家衣的解釋為: “百家衣又稱‘百子衣’,在漢族一些地區,民間流行著新生嬰兒要穿‘百家衣’的習俗。”這種習俗源于何時沒有明確的記載,研習君印象中故鄉有此習俗。

如果上文提到的老萊子的“五彩斑斕之衣”就為嬰兒所穿百家衣的話,那應該源于春秋時期。這種為了祝福嬰兒祛病免災、長命百歲的百家衣,是在嬰兒誕生不久,由產婦的親友,到鄉鄰家逐戶索要的五顏六色小塊布條( 若得到老年人做壽衣的邊角布料最好) ,拿回來后縫制而成的。

向百家索要布塊,可能淵源于氏族文化遺風,認為嬰兒在眾家百姓,特別是長壽老人的贈予下,可以健康成長。

百家衣是百衲服裝中最常見、最鮮明的形式。研究發現,百家衣不僅是漢族民俗服飾中的傳統,在一些少數民族服裝中也有體現,其中突出的是撒拉族的百家衣。

百家衣布塊的大小花色一般不太講究,但是都需有藍色、紫色為最好。因為“藍”諧音“攔”,“紫”諧音“子”,藍色與紫色搭配使用,就可以“攔子”,妖魔鬼怪就收不走孩子,有些人家還會在百家衣上繡上“五毒”圖案,有驅邪、庇佑的含義。

當今,百家衣是“百衲”工藝保留下來最廣泛的形式。在陜西、山西、甘肅、河北、河南、山東等省這種習俗依然十分盛行,南方也有此俗,種類繁多,其中包括: 坎肩、長襖、短襖、圍腰、背兒童的包裹布等。南北方在面料、色彩、款式、工藝手段等方面都有不同。

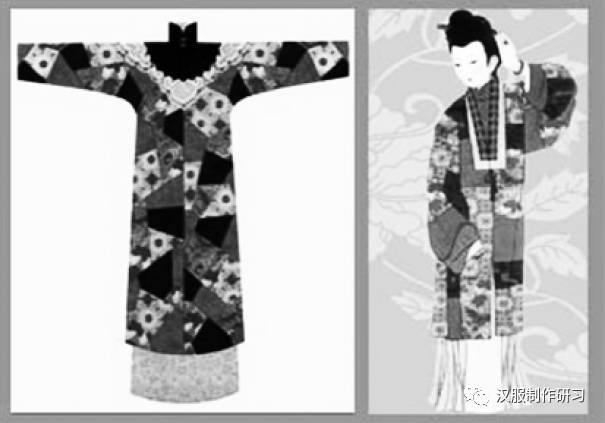

富貴衣

富貴衣,是傳統戲劇中扮演貧士、乞丐一類人物的衣飾。俗稱海清,又名道袍,外文名稱為: the beggar’s gown。( 如圖4) 這是戲曲舞臺上扮演最貧困的窮人穿的服裝,又稱窮衣。全身黑色,破褶,上面綴很多雜色小三角尖塊、方塊和圓塊,表示破敝不堪。

傳統的戲曲團體把它看作最吉祥的服裝,列入頭一件服裝,放在衣箱的最上面。其實際用意,是把這件最破舊、最不值錢的服裝放在上面,以保護箱子下面繡金、繡銀的珍貴服裝。

在傳統戲曲劇目中有這樣的規律,凡是開始穿此衣的劇中人,結尾時大多是金榜題名、顯達富貴,故稱富貴衣。比如《玉堂春》中的王金龍,落魄后被趕出妓院時,穿富貴衣。《棒打薄情郎》中的莫稽,先穿富貴衣,后來得中狀元,成為欽差八府巡按。《紅鬃烈馬》中《彩樓配》一折,薛平貴也是先穿富貴衣,后來才得唐室天下,作了皇帝。

少數民族服裝

服飾承載著環境、生理和群體心態特征等千差萬別的信息,由于地理環境、氣候、風俗習慣、經濟、文化等原因,經過長期的發展,在我們不同民族和地區形成不同風格、五彩繽紛、絢麗多姿的著裝形式,并具有鮮明的民族特征。( 如下圖)

其中百衲這一工藝形式在很多少數民族服裝中都有體現,如壯族的土僚支系的服裝以自制土布與絲綢縫合而成,黑色的土布與艷麗的絲綢形成對比,胸前、背后都有四方形百衲布圖案,中間又拼有更小的三角形圖案,色彩對比強烈。

而土族女子服飾中,其精美的“五彩袖”,也是由不同色彩的布條拼縫而成,百衲似乎成了民族風格的標志。

- 下一篇: 漢服百科知識大講堂-服飾結構

- 上一篇: 漢服的第一個款式叫“衣裳”