摘要:當下各種美容、化妝品盛行,整容業興旺發達;外求其貌,未若內求己行。禮容八則,讓你與眾不同。

當下各種美容、化妝品盛行,整容業興旺發達;外求其貌,未若內求己行。禮容八則,讓你與眾不同。

圖中文字:人咸知修其容,莫知飾其性;性之不飾,或愆禮正,斧之藻之,克念作圣。 我們不僅要精心打扮自己衣飾、容貌,更要收拾自己的心情,如果僅僅是個“秀衣黨”,失態失禮真心配不上這身“衣裳”。修心持志,日日涵養,這個世界才會越來越美。

禮容,涵養身心的密碼

衣冠,威儀之始也。

十多年的漢服運動呈燎原之勢,越來越多的年輕人參與其中,引發了我們對傳統文化與中式生活一系列的深入思考:國人應該以什么樣的形象,什么樣的精神面貌立于世界呢?

做為華夏普通一員,并不是每一個人都博學于文,精研六藝,但人人可以“約之以禮”。錢穆先生看待立功、立言、立德“三不朽”,最為看中“立德”一項用意深遠。我們生活中日常容貌舉止、聲色進退,便是積德,涵養自我。這才是真正代表著國人的形象,人人可做,人人有責。概括來說就是禮容。

禮容,在商周時代可單稱“容”、“頌”,也可稱作“威儀”。《周頌譜》云“頌之言容” 。《釋名.釋言語》云“頌,容也”。所指即是“禮容”,是禮的要素之一,與禮相伴而生。

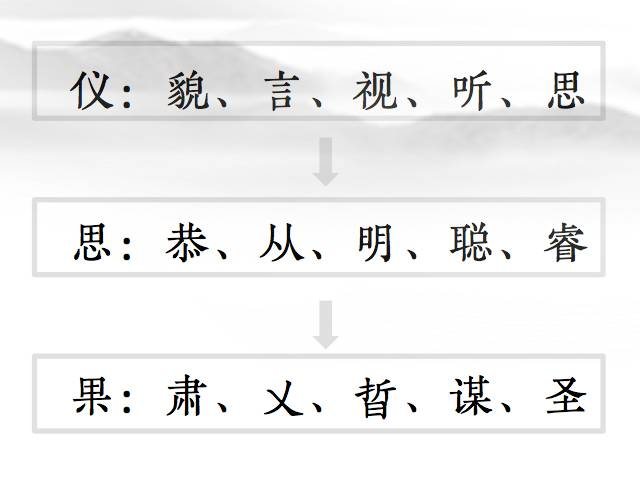

《洪范》五事:一曰貌,二曰言,三曰視,四曰聽,五曰思。貌曰恭,言曰從,視曰明,聽曰聰,思曰睿。恭作肅,從作乂,明作晢,聰作謀,睿作圣。

明確指出:人們在生活舉止中容貌、言辭、視聽所綜合表現出的禮容的重要性,以及外在形象與內在修養的次第關系。

《周禮》保氏職責之一教國子以六儀:“一曰祭祀之容,二曰賓客之容,三曰朝廷之容,四曰喪紀之容,五曰軍旅之容,六曰車馬之容。”表明在商周時期“禮容”為王官之學,倍受重視。

《孔子家語》載孔子“為兒嬉戲,陳俎豆,設禮容”。孔子自幼精研禮容,后經“私學”而下庶人。

《史記·儒林列傳》記載漢有“禮官大夫”傳授禮容:“高堂生能言之。而魯徐生善為容。孝文帝時,徐生以容為禮官大夫。傳子至孫徐延、徐襄。襄,其天資善為容,……襄以容為漢禮官大夫,至廣陵內史。”經漢“禮官大夫”進一步傳承、發展,自魏晉以來“百姓日用而不知”漸成為絕響。

《禮記.冠義》所云:“禮義之始,在于正容體,齊顏色,順辭令”。始于衣冠,踐行禮義。中國素享有“衣冠王國,禮儀之邦”的美譽。漢服在華夏文明體系中,除了“避寒暑、蔽形體、遮羞恥、增美飾”等實用功能外,還有著“知禮儀、正容體”等特殊意義。

《左傳.襄公三十一年》北宮文子:“有威而可畏謂之威,有儀而可象謂之儀……故君子在位可畏,施舍可愛,進退可度,周旋可則,容止可觀,作事可法,品德可象,聲氣可樂;行動有文,言語有章,以臨其下,謂之有威儀也。” 讓我們更為具象的認知“禮容”、“威儀”。并可以通過禮容將無形的禮內化外現為威儀。

《禮記·玉藻》精要闡述了禮容綱要:“足容重,手容恭,目容端,口容止,聲容靜,頭容直,氣容肅,立容德,色容莊,坐如尸。燕居告溫溫”。將身形五官的和諧調度給出了詳細的章法,概括為君子九容,讓我們做一個溫溫君子,容止可觀,為人所效法。

孔子以九思對:“君子有九思:視思明,聽思聰,色思溫,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思問,忿思難,見得思義”。孟子進一步闡釋:“耳目之官不思,而蔽于物;物交物,則引之而已矣。心之官則思,思則得之,不思則不得也”。身形五官若只是憑本能行事沒有心思則無法獲得身心涵養,即五官要統攝于心,修身持志,方可獲得真意。

九容為形教,要義在思,由儀以牽思,由思而導行。即內化于心,外化于行。是故:“有動作、禮義、威儀之則,以定命也。能者,養以之福;不能者,敗以取禍。”

平日里以禮容存善積福是身心合一的修養,不是單純讀書能夠獲得的,這里有系統的修習路徑。下文依九容為綱,從日常行為舉止立如下八則、三行,供大家參考、共進。

1.站立有德

足容重、立容德。——《禮記》

重與德,須細心體會,方能體會人立于天地之間,穩健中正的感受。

立必正方,立毋跛。——《禮記》

要正直立于天地之間。

固頤正視,平肩正背,臂如抱鼓。足間二寸,端面攝纓。端股整足,體不搖肘,曰經立。因以微磬曰共立。因以磬折曰肅立。——賈誼《容經》

微磬:以腰為軸,折15度左右。

磬折:以腰為軸,折30度左右。

2.舉止懷敬

手容恭——《禮記·玉藻》

舉手投足要有恭敬心。

凡奉者當心,提者當帶。——《禮記·曲禮下》

奉東西時要在胸口正中左右的位置,提東西時要在側身腰帶左右的位置。所要體現的亦是一個恭字。

執輕如不克。——《禮記·曲禮下》

執虛如執盈。——《禮記·少儀》

拿輕的東西就好像拿不動一樣,拿空杯要像拿滿杯一樣。特別是行茶、焚香多這樣的練習,可以讓我們更加優雅、從容。

進戈者前其鐏,后其刃。——《禮記·曲禮上》

遞刀給別人時要將柄的方向在外,刃的方向朝向自己。同此理,遞交名片、筆我們應該以方便他人為先。

3.安坐持守

坐如尸——《禮記》。

坐必矜莊,最能守心靜養。

坐以經立之容,胻不差而足不跌,視平衡曰經坐,微俯視尊者之膝曰共坐,仰首視不出尋常之內曰肅坐,廢首低肘曰卑坐。 ——賈誼《容經》

經坐:身正腰直

共坐:以腰為軸,折15度

肅坐:以腰為軸,折30度

卑坐:附首貼地,請罪或稱奴時才卑坐

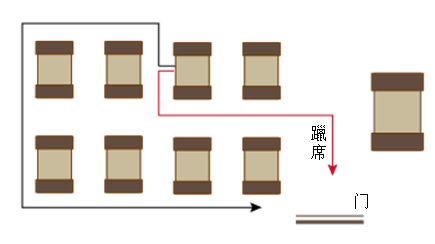

登席不由前,為躐席。——《禮記·玉藻》。

即位、離位要從后面悄悄入席就坐,盡量少干擾他人。現在會議、音樂會、電影院很多人都沒有這種習慣、修養,到處亂竄。

沒有事情時坐得盡量離桌案后面些。而飲食、侍奉時則要盡量靠桌案前面些,以免弄得滿桌、滿地狼藉。

坐毋箕。——《禮記·曲禮上》

坐有坐相女子最忌這樣坐,不可打開雙腿,如簸箕。

并坐不橫肱。——《禮記·曲禮上》

坐時不要把肩肘都橫起來,以影響身邊人。

4.言語合宜

非禮勿言。——《論語·顏淵》

失禮的話不要說。

君子不失口于人。——《禮記·表記》

君子不失言于人

言有四術:言敬以和,朝廷之言也;文言有序,祭祀之言也;屏氣折聲,軍旅之言也;言若不足,喪紀之言也。——賈誼《容經》

按場合賈誼將言語的方式歸納為四種:議政時言語應恭敬和氣,不因政見不同而吵嚷動粗。祭祀時言語應文雅有序,抑揚從容。軍旅之中,靜時如屏息,言語時聲音直折雄壯。居喪期間,要輕言少語,以盡哀思。

夫子時然后言,人不厭其言。——《論語·憲問》

言語對人對事,要合時合宜,更要合情合理,用心把握時機、尺度。失口于人,非禮也。因言傷人,亦會因言起禍。

口容止。——《禮記·玉藻》

止,就是不妄動。意思就是:沒事別老吧唧嘴,或做出自言自語狀。

不噦、噫、嚏、咳。——《禮記·內則》

盡量避免嘔吐、打嗝、打噴嚏、咳嗽。無奈時可到稍僻靜處,轉過身,用手帕捂住嘴,聲音盡量放低,特別在公共場合。

不唾、洟。——《禮記·內則》

不隨地吐痰、擤鼻涕。

稱謂、辭令要尊人謙已。比如

對人:貴姓、先生、令尊、尊夫人、令郎。

對已:敝某、后學、家慈、賤內、 小兒。

5.端目清明

視思明。——《論語·季氏》

要學會透過現象思其本質,才能心明不迷。

非禮勿視。——《論語·顏淵》

不合禮的,對己有不良影響的事、物就不要看。

存乎人者,莫良於眸子。眸子不能掩其惡:胸中正則眸子瞭焉,胸中不正則眸子眊焉。——《孟子·離婁上》

眼睛是心靈的窗戶,胸中養正氣才能端目清明。

目容端。——《禮記·玉藻》

毋淫視。——《禮記·曲禮》

淫,游移,目容要端正清明,不要游移不定,心懷鬼胎。

凡視,上于面則敖,下于帶則憂,傾則奸。——《禮記·曲禮》

視線高于面部顯得高傲自大,低于腰部則憂慮無神,斜視、游移則顯得心愧不安或奸詐不正。

天子顧還身,諸侯顧還肩,士顧還面。上博簡——《天子建州》

可見,越尊貴的人或越正式的場合,其動作越慎重。在現代社會中,同樣有現實意義:如果是端莊正式場合,我們要還身而顧;公眾場合要還面而顧,日常生活中,則旋面即可。

6.聲容怡靜

聲容靜。——《禮記·玉藻》

怡靜自如,不擾人。

城上不呼。——《禮記·曲禮上》

在公共場合,更不可大聲呼喊、叫喚。

禁嘂呼嘆嗚于國中者,行歌哭于國中之道者。——《周禮》

孔子惡野哭者。——《禮記·檀弓上》

嘂,即叫。在路上叫呼、歌哭等行為,都是被禁止的。野哭的行為也一樣。

現今公眾場合到處都喧鬧不寧,甚至博物館、圖書館、展覽館不能幸免,皆因我們平日缺少積習涵養。

將上堂,聲必揚。——《禮記·曲

- 下一篇: 同袍常禮考誤——2017年禮樂大會稿

- 上一篇: 【茶道】為什么那么多茶館都掛“和、靜、怡、真”?